Fiabilidad y valores normativos de la

versión española del inventario para la depresión de Beck de 1978

Reliability and normative data of the

Spanish version of 1978 Beck's Depression Inventory

Carmelo VAZQUEZ (*)

Jesús SANZ (*)

Se presentan por

primera vez datos normativos y de fiabilidad de la traducción española de la versión de

1978 del Inventario para la Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI; Beck,

Rush, Shaw y Emery, 1979) obtenidos con una muestra de 445 adultos seleccionados de la

población general. El índice de consistencia interna fue alto (coeficiente alfa de

Cronbach = 0.83). Respecto a la puntuación total del BDI, se hallaron diferencias

significativas entre sexos, grupos de edad y niveles de educación. En primer lugar, las

mujeres puntúaban más alto que los hombres. En segundo lugar, los mayores de 45 años

más que los menores de dicha edad, los mayores de 65 años más que las personas entre 45

y 64 años. En tercer lugar, las personas con estudios básicos más que las personas con

estudios universitarios o bachillerato. Se ofrecen puntuaciones normativas y centiles para

la muestra total y para diferentes subgrupos en función del sexo y la edad. Finalmente,

se discute la utilidad de tales puntuaciones para evaluar la significación clínica de

los resultados de los tratamientos contra la depresión y se efectúa un análisis de la

validez de contenido del BDI respecto a los criterios diagnósticos de depresión del

DSM-IV (APA, 1994).

This paper

provides for the first time normative and reliability data of the Spanish version of

Beck's Depression Inventory (BDI). Data were collected from a sample of 445 adults.

Reliability estimates were high (Cronbach alpha coefficient = .83). Significant

differences were found regarding gender, age and education. First, women scored higher

than men. Second, subjects aged over 45 scored higher than younger ones, and people aged

over 65 in their turn scored higher than those aged 45 to 64. Third, lowest educated

people also scored higher than high school or college education subjects. Norms and

centile scores are provided both for the total sample and for gender-defined and

age-defined subgroups. Finally, the usefulness of such scores is discussed for the

clinical significance of depression therapy results. Also, a BDI content validity is

worked out with respect to DSM-IV criteria.

Depresión, Validez, Normas,

Cuestionarios

KEY WORDS

Depression, Validity, Norms,

Questionnaires

El Inventario para la Depresión de

Beck (Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979), al que

a partir de ahora denominaremos BDI por su bien conocido acrónimo (Beck Depression

Inventory), es quizás el instrumento de autoinforme más utilizado internacionalmente

para cuantificar los síntomas depresivos en poblaciones normales y clínicas (Beck, Steer

y Garbin, 1988; Piotrowski, 1996; Steer, Beck y Garrison, 1986; Vázquez, 1995). Asimismo,

es sin duda uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la efectividad de las

terapias farmacológicas o psicológicas para la depresión (Dobson, 1989; Edwards,

Lambert, Moran, McCully, Smith y Ellingson, 1984). El BDI cuenta con unas buenas

propiedades psicométricas avaladas por una abundante literatura empírica (véase Beck,

Steer y Garbin, 1988).

Se olvida con frecuencia que el BDI, en

su formato de 21 ítems, cuenta con dos versiones, la de 1961 (Beck et al., 1961) y la de

1978 (Beck et al., 1979). Conde y su grupo de investigación llevaron a cabo la

adaptación y validación en la población española de la versión de 1961 (véase Conde,

Esteban y Useros, 1976; Conde y Franch, 1984). Sin embargo, no conocemos ningún estudio

que haya abordado la adaptación y validación de la versión de 1978, a la que en

ocasiones se denomina versión revisada o BDI revisado. Esta versión presenta

sustanciales modificaciones respecto a la original de 1961 que aconsejan su empleo frente

a esta última. En primer lugar, la versión de 1978 es más manejable en su

autoadministración y corrección. En segundo lugar, la versión de 1978 elimina algunas

afirmaciones alternativas de determinados ítems y reformula otras para una mayor

legibilidad. En total, 15 ítems fueron cambiados en relación a la versión original de

1961. En tercer lugar, en la versión de 1978 se utilizan unas nuevas instrucciones.

Mientras en la versión de 1961 se preguntaba por la situación del sujeto en el momento

de completar el cuestionario, en la versión revisada se pregunta por su situación “durante la última semana, incluyendo el día de

hoy”. Este cambio es muy importante puesto que con las instrucciones de la

versión de 1961 se evaluaba una sintomatología depresiva más momentánea, mientras que

con las instrucciones de la versión actual de 1978 se evalúan síntomas depresivos más

estables y duraderos. De hecho, este marco temporal semanal de la versión de 1978 se

aproxima más al contemplado en los criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor

en el DSM-IV, es decir, síntomas de una duración mínima de dos semanas (APA, 1994).

Por otro lado, la propia adaptación de

Conde et al. de la versión de 1961 presenta algunos inconvenientes adicionales. En primer

lugar, las diferentes afirmaciones de cada uno de los ítems no están ordenadas por su

gravedad, lo que para Beck constituía un requisito de cara a la legibilidad y validez

aparente del instrumento (Beck y cols., 1961). Además, Conde et al. eliminaron

estadísticamente dos ítems, Sentimiento de castigo

y Pobre imagen corporal, lo que reduce aún más

la posibilidad de comparar los resultados obtenidos con esta escala con los publicados en

la literatura internacional sobre la depresión.

El objetivo

principal del presente estudio es aportar valores normativos y datos sobre la fiabilidad

en la población general de la traducción española de la versión del BDI de 1978. El

estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio que trata de adaptar y

validar esta versión del BDI en la población española (véase Sanz y Vázquez,

1997a,b,c; Vázquez y Sanz, 1997). La obtención de valores normativos y de datos sobre la

fiabilidad del BDI en población general permite fundamentar la principal utilización que

del BDI están haciendo los profesionales e investigadores españoles interesados en el

área de la depresión: su utilización como instrumento para medir la efectividad de las

terapias contra la depresión (López-Ibor y López-Ibor, 1986).

El BDI ha sido

usado en multitud de estudios para evaluar la respuesta de grupos de pacientes depresivos

a los tratamientos contra la depresión o para comprobar qué tratamiento es el más

eficaz (véanse los análisis de la literatura de Dobson, 1989; Edwards et al., 1984;

Steer, Beck y Garrison, 1986). Habitualmente se administra el BDI antes y después del

tratamiento, y una reducción estadísticamente significativa en la puntuación media del

BDI se considera, entre otros parámetros, una respuesta positiva al tratamiento. Sin

embargo, es obvio que el objetivo de toda intervención terapéutica no es, o no es

solamente, alcanzar una mejoría estadísticamente significativa de la problemática media

de un grupo de pacientes, sino fundamentalmente alcanzar una mejora clínicamente significativa, es decir, una mejoría

de una magnitud clínicamente relevante y con efectos prácticos en la vida de dichos

pacientes.

Los investigadores dedicados a estudiar

la evaluación de tratamientos han desarrollado diversos criterios para evaluar el grado

en que un tratamiento produce una mejoría clínicamente significativa en un grupo de

pacientes o para evaluar si un paciente en concreto ha mejorado de forma clínicamente

significativa (véase Kazdin, 1992; Sanz, 1997). Un procedimiento muy utilizado es tener

en cuenta si la puntuación del paciente al finalizar el tratamiento se aproxima más a la

puntuación media de un grupo de referencia “normal” que a la de un grupo que

padezca el trastorno en cuestión (Jacobson y Traux, 1991).

Para evaluar este

criterio, un procedimiento muy utilizado es examinar si la puntuación postratamiento del

paciente es igual o está por debajo de la media o la mediana de las normas de una muestra

suficientemente grande y representativa de la población general (Hollon y Flick, 1988), o

si se encuentra alrededor de dicha media o mediana situándose al menos en el intervalo de

una desviación típica por encima de la media (Kendall y Grove, 1988). A nivel grupal, la

eficacia de un tratamiento vendría dada por el porcentaje de pacientes que en el

postratamiento obtienen una puntuación igual o inferior a la media (o mediana), o una

puntuación en el intervalo de una desviación típica alrededor de dicha media (o

mediana). Por consiguiente, la evaluación de este criterio requiere disponer de

información sobre la distribución de puntuaciones que se obtienen con el instrumento

(medidas de tendencia central y de dispersión) en una población “normal”.

Idealmente estos valores normativos se deberían conseguir a partir de una muestra de la

población general estratificada, en la medida de lo posible, atendiendo a diversas

variables sociodemográficas.

En resumen, con el ánimo de ofrecer

a los investigadores y profesionales españoles que trabajan en el área de la depresión

una versión española del BDI de 1978 que les sirva para medir la efectividad de los

tratamientos contra la depresión, en el presente trabajo se presentan valores normativos

y datos de fiabilidad del inventario en una muestra representativa y relativamente

numerosa de la población general.

Sujetos

El BDI se

administró a una muestra de 445 personas procedentes de una población heterogénea en

cuanto a edad, estado civil, profesión y nivel de estudios. Estas personas fueron

reclutadas mediante la técnica de la “bola de nieve”, es decir, se pidió a un

grupo de estudiantes de tercer curso de Psicología que invitaran a participar en un

estudio sobre personalidad y depresión a sus familiares y amigos según unos criterios

que aseguraran la estratificación de la muestra en función de la edad y del sexo. A

pesar de que una muestra así obtenida no garantiza su aleatoriedad, la estratificación

demográfica resultante de los participantes en este estudio se aproximó bastante al

perfil demográfico de la Comunidad de Madrid en cuanto a las variables sexo y edad1.

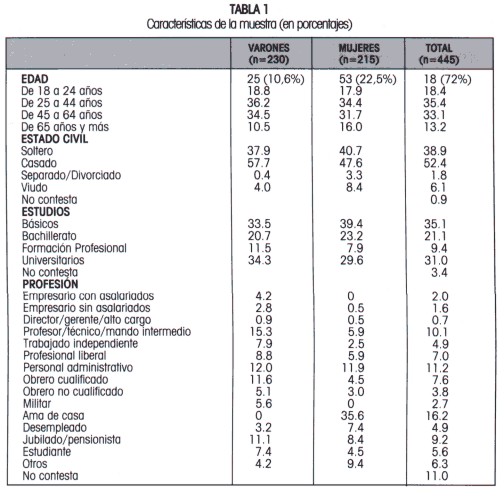

Datos más concretos de las características sociodemográficas de esta muestra aparecen

en la Tabla 1.

Quince sujetos,

habiendo indicado en el ítem 19 una pérdida de peso, olvidaron indicar si estaban o no

bajo dieta de adelgazamiento. En esos casos, al

ítem 19 se le asignó un 0 (el valor más frecuente o moda de la muestra en dicho ítem).

Igual sustitución fue realizada para tres sujetos que dejaron el ítem 19 sin contestar.

Instrumento

El BDI es un

instrumento de 21 ítems en los que se evalúa la intensidad de la depresión. En cada uno

de los ítems el sujeto tiene que elegir aquella frase entre un conjunto de cuatro

alternativas siempre ordenadas por su gravedad2 que mejor se aproxima a su

estado durante la última semana incluyendo el día en que completa el inventario. En

cuanto a la corrección del instrumento, cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función

de la alternativa escogida y, tras sumar directamente la puntuación de cada ítem, se

puede obtener una puntuación total que varía de 0 a 63. A veces se da la circunstancia

de que el sujeto elige más de una alternativa en un ítem dado. En este caso se elige la

puntuación de mayor gravedad. Por otro lado, el ítem sobre Pérdida de Peso (ítem 19)

sólo se valora si el sujeto indica no estar bajo dieta para adelgazar. En el caso de que

lo esté, se otorga una puntuación de 0 en el ítem.

Procedimiento

El primer autor

del presente estudio llevó a cabo una nueva traducción de la versión del BDI que

aparece recogida en el libro de Beck et al. (1979) puesto que la traduccción publicada en

castellano presentaba algunas insuficiencias3. Una copia de esta traducción

aparece en el Apéndice. El BDI fue administrado individualmente, junto a otros tres

cuestionarios que servían a los objetivos de otras investigaciones (véase Carrillo, Rojo

y Staats, 1996), por el alumno que, como parte de sus prácticas, le había invitado a

participar en este estudio.

Distribución de las puntuaciones del

BDI

El rango de

puntuaciones totales en el BDI estuvo comprendido entre 0 y 39, con una media igual a 7,5

y una desviación típica igual a 6,7. Como viene siendo habitual en otros estudios

(Kendall, Hollon, Beck, Hammen e Ingram, 1987), la curva de distribución de puntuaciones

en esta muestra de la población general estaba desplazada a la izquierda (índice de

simetría igual a 1,4) y apuntada hacia los valores más bajos (curtosis = 2,1), de forma

que si bien la mediana no era muy distinta a la media muestral (6 frente a 7,5), el valor

más frecuente en la muestra (moda = 3) era notablemente más bajo que dicha media.

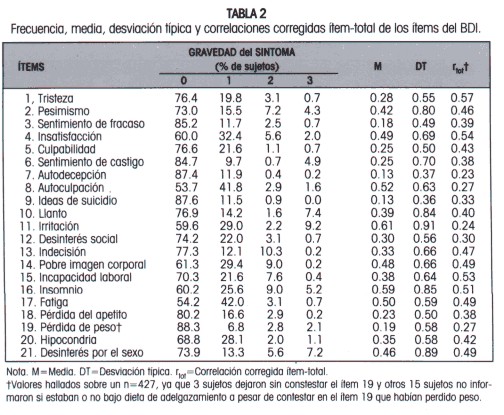

Como muestra la

Tabla 2, los siguientes ítems recibieron las mayores puntuaciones en frecuencia e

intensidad: Irritabilidad, Insomnio, Autoculpa, Fatiga e Insatisfacción. Por el

contrario, los síntomas que se mostraban de forma más ligera y con menor frecuencia

fueron los que reflejaban los ítems de Autodecepción, Ideas de Suicidio y Pérdida de

Peso.

Consistencia interna

La consistencia interna del BDI

hallada en nuestra muestra es elevada (coeficiente alfa = 0,83), una cifra comparable a

los coeficientes encontrados en estudios con muestras semejantes (entre 0,73 y 0,93; cf.

Beck et al., 1988). Las correlaciones entre las puntuaciones en cada uno de los ítems y

la puntuación total corregida en el BDI (es decir, la puntuación total sin tener en

cuenta el ítem en cuestión) se presentan en la Tabla 2. Los coeficientes de correlación

hallados fueron todos estadísticamente significativos, oscilando entre 0,23

(Autodecepción) y 0,57 (Tristeza). La media de las correlaciones interítems fue 0,20,

con un mínimo de 0,00 y un máximo de 0,45.

Diferenciación de sujetos deprimidos y

no deprimidos

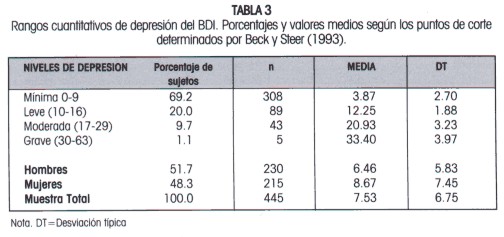

En la Tabla 3 se

presentan los porcentajes de personas que corresponden a las diferentes categorías de

gravedad de depresión (Mínima, Leve, Moderada, y Grave) propuestas por Beck en el manual

comercializado del inventario (Beck y Steer,

1993) 4.

Para determinar

si un conjunto específico de síntomas del BDI podría diferenciar los sujetos deprimidos

de los no deprimidos, se realizó un análisis discriminante por pasos usando como punto

de corte una puntuación de 18 en el BDI. Diversos estudios han mostrado que una

puntuación de 18 maximiza la exactitud diagnóstica del BDI en cuanto a su sensibilidad,

especificidad, poder de predicción y eficiencia diagnóstica (Rudd y Rajab, 1995; Chan,

1991). Por otro lado, es una puntuación altamente consensuada entre los investigadores

para diferenciar entre personas con y sin depresión (véase Kendall et al., 1987).

El análisis

discriminante identificó los siguientes ítems como aquellos que mejor discriminaban

entre los sujetos deprimidos y no deprimidos: Sentimiento de Castigo, Desinterés por el

Sexo, Sentimiento de Fracaso, Pérdida de Apetito, Indecisión, Dificultad Laboral,

Tristeza, Pesimismo, Insomnio, Lloro e Irritabilidad. La función discriminante obtenida

podía clasificar correctamente el 98,2 % de los sujetos como no deprimidos o deprimidos,

según el citado punto de corte del BDI, con un lambda de Wilks igual a 0,43 (c2(11,

N = 445)

= 369,97, p < 0,0001).

Diferencias entre sexos

Un ANOVA sobre

la puntuación total en el BDI tomando como variable independiente el sexo de los sujetos,

reveló una diferencia estadísticamente significativa entre la puntuación global de

ambos sexos [F(1,443) = 12,2, p < 0,0005]. Como se puede ver en la Tabla 3, la media de

la puntuación total del BDI de las mujeres era más alta que la de los varones. Es más,

un MANOVA realizado sobre las respuestas separadas a los 21 ítems del BDI encontró un

efecto significativo de la variable sexo [F(21,423) = 2,66,

p< 0,001]. ANOVAs posteriores señalaron que existían diferencias significativas entre

sexos en los siguientes ítems, en los cuales, las mujeres siempre puntúaban más alto

que los varones: Tristeza (0,39 frente a 0,18), Pesimismo (0,52 frente a 0,34), Insomnio

(0,75 frente a 0,44), Fatiga (0,58 frente a 0,43), Pérdida de Apetito (0,29 frente a

0,18), Desinterés por el Sexo (0,68 frente a 0,26) y Sentimiento de Fracaso (0,24 frente

a 0,14).

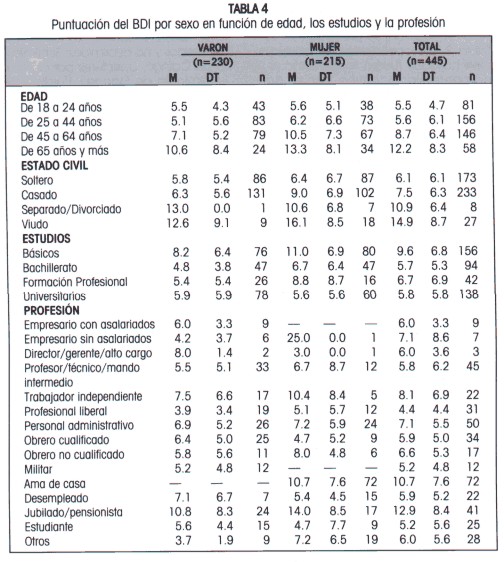

Diferencias entre grupos de edades

Un ANOVA 2 x 4

con las variables Sexo y Grupos de edad (18-24 años, 25-44 años, 45-64 años, y más de

65 años) ofreció un efecto significativo tanto para la variable sexo como para la

variable edad [F(3, 433) = 18,86,

p < 0,001], pero no para la interacción de ambas variables [F(3, 433) = 1,47, n.s.].

Para analizar el efecto significativo del sexo, se realizaron a posteriori pruebas t con

niveles de significación corregidos según el procedimiento de Bonferroni (0,05/6). Estas

pruebas se llevaron a cabo bien con la fórmula habitual de varianzas conjuntas o bien con

la fórmula de varianzas separadas, en función de si tales varianzas eran iguales o no

según la prueba previa de Levene. Las pruebas t revelaron que el grupo de personas

mayores de 65 años mostraba niveles de sintomatología depresiva significativamente más

altos que todos los grupos de personas de menor edad [t(82,72) = 5,51, respecto al primer

grupo de edad; t(80,90) = 5,49, respecto al segundo grupo; y t(85,63) = 2,89, respecto al

tercero; todas las significaciones tuvieron una p < 0,008]. Por su parte, el grupo de

personas entre 45 y 64 años también mostraba niveles de sintomatología depresiva

significativamente más altos que las personas de menor edad [t(209,41) = 4,22 y t(300) =

4,23, para los grupos de edad respectivos, ambos con p < 0,008]. Sin embargo, no

existía ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto al nivel de

sintomatología depresiva entre las personas de 18 a 24 años y las personas de 25 a 44

años [t(225) = 0,12, n.s.] -véase la Tabla 4.

En suma, estos análisis revelaron

también la existencia de diferencias significativas entre los grupos de edad y, además,

dichas diferencias resultaron ser independientes del sexo de los sujetos.

Diferencias entre grupos de

Se analizó la

relación entre el estado civil de las personas (soltero; casado o convivencia estable;

separado o divorciado, y viudo) con la puntuación total en el BDI (véase la Tabla 4).

Los análisis señalaron la presencia de diferencias significativas entre los grupos de

personas de distinto estado civil en la puntuación total del BDI [F(3, 437) = 15,44, p

< 0,0001]. Las pruebas t realizadas a posteriori con niveles de significación

corregidos según el procedimiento de Bonferroni revelaron que el grupo de personas viudas

mostraba niveles de sintomatología depresiva significativamente más altos que los grupos

de personas solteras o casadas. Ninguna otra comparación entre grupos de distinto estado

civil fue estadísticamente significativa.

Sin embargo, es

probable que las variables sexo y edad pudieran estar modulando la relación entre estado

civil y puntuación total en el BDI. Teniendo en cuenta solamente las condiciones de

soltero frente a casado para así conseguir un número suficiente de sujetos, se

realizaron dos ANOVAs posteriores. El primero se efectuó con las variables estado civil y

sexo. Este ANOVA arrojó un efecto significativo tanto para el sexo como para el estado

civil [F(1, 402) = 6,39 y 6,35, respectivamente, ambos con p < 0,01], pero no para la

interacción de ambas variables [F(1, 402) = 2,88, n.s.]. Es decir, los casados puntúan

más alto en el BDI que los solteros (7,5 frente a 6,1). El segundo ANOVA se efectuó con

las variables Estado civil y Grupo de edad. Este segundo ANOVA reveló un efecto

significativo sólo para el factor grupo de edad [F(3, 394) = 9,79, p < 0,001], pero no

para el factor estado civil o para la interacción de ambos factores [F(1, 394) = 0,38 y

F(3, 394) = 1,12, respectivamente, ambos n.s.]. Estos resultados tan contradictorios

podrían suponer la existencia de relaciones entre las tres variables, sexo, edad y estado

civil, que confundían la posible relación o ausencia de relación entre el estado civil

y la puntuación total en el BDI.

Teniendo en cuenta solamente las

condiciones de soltero frente a casado y excluyendo las personas de más de 65 años, se

realizó un ANOVA con las variables estado civil, sexo y grupo de edad. Este análisis

reveló efectos significativos tanto para el sexo como para la edad, pero no para el

estado civil [F(1, 355) = 0,11, n.s.] ni para ninguna de las dobles o triples

interacciones entre las anteriores variables (todas las Fs n.s.).

En resumen, los resultados de estos

análisis parecen señalar que el sexo y la edad son las variables fundamentales a la hora

de determinar el nivel de sintomatología depresiva de las personas de la muestra de la

población general, y que probablemente la relación del estado civil con dichos niveles

de sintomatología depresiva depende de las anteriores variables y no del estado civil per se.

Diferencias entre grupos de estudios

Se analizó la relación entre el nivel

de estudios o educación de las personas (Estudios básicos; Formación profesional;

Bachillerato, y Universitarios) con la puntuación total en el BDI (véase la Tabla 4).

Los análisis efectuados revelaron la existencia de diferencias significativas entre los

grupos de estudios en la puntuación total del BDI [F(3, 426) = 12,05,

p< 0,001]. Las pruebas t realizadas a posteriori con niveles de significación

corregidos según el procedimiento de Bonferroni revelaron que el grupo con estudios

básicos mostraba niveles de sintomatología depresiva significativamente más altos que los grupos con estudios de

bachillerato o con estudios universitarios. Ninguna otra comparación entre grupos de

estudios fue estadísticamente significativa.

Esta diferencia no estaba modulada ni

dependía del sexo. Efectivamente, un ANOVA con las variables sexo y nivel de estudios

como variables independientes confirmó los efectos principales antes señalados, pero no

encontró un efecto de interacción significativo entre dichas variables [F(3, 422) =

1,91, n.s.]. Tampoco dicha diferencia estaba modulada o dependía de la edad. Un ANOVA con

las variables grupos de edad y nivel de estudios como variables independientes confirmó

los efectos principales antes señalados, pero no encontró una interacción significativa

entre dichas variables [F(9, 410) = 0,69, n.s.].

Diferencias entre grupos de profesión

Se analizó la

relación entre el tipo de profesión u ocupación de las personas (Empresarios con

asalariados; Empresarios sin asalariados; Directores, gerentes o altos cargos; Técnicos,

profesores o mandos intermedios; Trabajadores independientes; Profesionales liberales;

Personal administrativo; Obreros cualificados; Obreros no cualificados; Militares; Amas de

casa; Desempleados; Jubilados o pensionistas; Estudiantes, y Otros) con la puntuación

total en el BDI (véase de nuevo la Tabla 4). Los análisis mostraron diferencias

significativas entre los grupos de profesión en la puntuación total del BDI [F(14, 403)

= 4,50,

p< 0,001]. Las pruebas t realizadas a posteriori con niveles de significación

corregidos según el procedimiento de Bonferroni revelaron que los grupos de amas de casa

y jubilados mostraban niveles de sintomatología depresiva significativamente más altos

que los profesionales, estudiantes, profesores y obreros cualificados. A su vez, el grupo

de jubilados también mostraba niveles de sintomatología depresiva significativamente

más altos que los grupos de desempleados, de otras ocupaciones y de personal

administrativo. Ninguna otra comparación entre grupos de profesión fue estadísticamente

significativa. Debido al escaso número de sujetos que componían cada celdilla cuando se

cruzaban las variables sexo y/o edad con la variable profesión (una reducción bastante

notoria en muchos casos puesto que no había en esta muestra ningun varón que fuera ama

de casa, ni ninguna mujer que fuera militar o empresaria con asalariados), no fue posible

analizar si la relación entre el tipo de profesión y la puntuación en el BDI dependía

de terceras variables como el sexo o la edad.

Normas y puntuaciones centiles

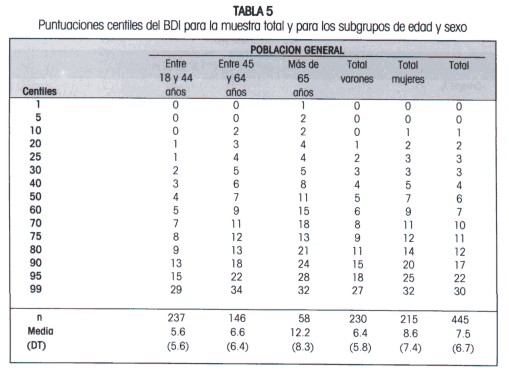

En la Tabla 5 se presentan los valores

normativos y puntuaciones centiles en el BDI para la muestra total de la población

general y para los subgrupos de edad y sexo de la muestra de la población general. La

obtención de valores normativos y puntuaciones centiles distintos para estos subgrupos

viene determinada por el hallazago de diferencias estadísticamente significativas entre

los mismos en cuanto a la puntuación total del BDI. Es verdad que también se han

encontrado diferencias en relación al nivel de estudios o la profesión, pero tales

diferencias no están tan bien documentadas en la literatura y deben ponerse en relación

con otros indicadores socioeducativos y socioeconómicos. Por el contrario, la relación

entre depresión y las anteriores variables (edad y sexo) está mucho mejor documentada

(Vázquez y Sanz, 1991, 1995; Vázquez y Lozoya, 1994).

En cualquier

caso, los datos presentados en la Tabla 5 deben alertar a los investigadores y

profesionales sobre el empleo rutinario de categorías de gravedad de depresión a partir

de puntos de cortes en el BDI obtenidos en otras culturas o con grupos de personas de otro

sexo o edad. Por ejemplo, si en la literatura empírica se ha recomendado una puntuación

de corte de 10 para identificar a las personas depresivas y no depresivas (Kendall et al.,

1987), una puntuación que coincide más o menos con una desviación típica por encima de

la media de las muestras estadounidenses, parece claro que en muestras españolas tales

puntos de corte variarán sustancialmente dependiendo de si los sujetos proceden de la

población universitaria (en este caso el punto de corte es de 11; véase Sanz y Vázquez,

1997a) o de si procede de la población general, y en este último supuesto dependerá de

su edad o sexo (en el caso de un sujeto entre 45 y 64 años el punto de corte estaría en

14). Reflexiones parecidas se pueden realizar respecto a cuando un paciente depresivo bajo

tratamiento psicológico o farmacológico ha mejorado significativamente. Por ejemplo,

basándose en las normas estadounidenses, Kendall y Grove (1988) consideran que un

paciente ha mejorado significativamente cuando su puntuación total en el BDI se encuentra

en el intervalo de una desviación típica alrededor de la media, es decir, cuando su

puntuación baja de 10. Sin embargo, este punto de corte parece muy exigente para un

paciente español entre 45 y 64 años, ya que en su caso, a tenor de los valores

normativos aquí expuestos, un funcionamiento “normal” para su medio cultural

vendrían indicado por una puntuación en el BDI menor de 14.

Validez de contenido

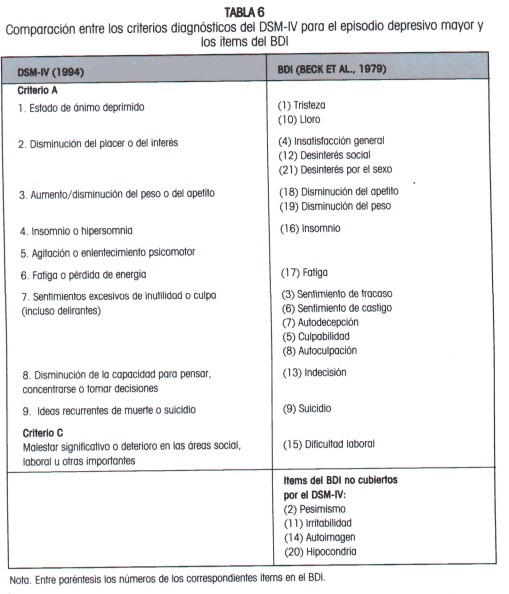

El BDI se construyó con la intención

de reflejar el consenso clínico sobre aquellas actitudes y síntomas que frecuentemente

presentan los pacientes psiquiátricos con depresión y de forma infrecuente se encuentran

en pacientes psiquiátricos sin depresión (Beck et al., 1961). A pesar de que han

aparecido algunos desarrollos importantes en la forma de entender la depresión durante

los 30 años que han pasado desde su construcción, el BDI sigue reflejando de manera

adecuada las principales características de la depresión tal y como es entendida de

forma consensuada hoy en día en sistemas como el DSM-IV (APA, 1994). Como puede

observarse en la Tabla 6, el BDI cubre seis de los nueve criterios sintomatológicos

(Criterio A) propuestos por el DSM-IV para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor

y, aunque parcialmente, también refleja dos de los tres criterios restantes. Estas

últimas deficiencias parciales tiene que ver con la ausencia de ítems que describan

“síntomas por exceso” (esencialmente aumento de peso/apetito e hipersomnia), de

forma que el BDI sólo evalúa síntomas depresivos deficitarios (pérdida de peso/apetito

e insomnio). Por otro lado, existe un criterio sintomatológico que queda sin cubrir en el

BDI: los cambios psicomotores bien por exceso (agitación psicomotora) o por defecto

(enlentecimiento psicomotor). Aunque las dificultades para hacer cosas y las

interferencias en el trabajo recogidas por el ítem de Dificultad Laboral podrían indicar

la presencia de cambios psicomotores, en concreto, de retardo psicomotor, nos parece que

ese ítem parece cubrir más bien el criterio de gravedad o deterioro (Criterio C)

propuesto por el DSM-IV para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor: malestar

clínicamente significativo o algún tipo de deterioro en el área social, laboral o en

cualquier otra área importante de funcionamiento.

El BDI se

distingue en cuanto al contenido por evaluar sobre todo características cognitivas:

aproximadamente 2/3 de sus ítems tienen un contenido cognitivo, mientras que sólo el 32%

de sus ítems evalúan aspectos somáticos o conductuales, frente al 50% de la Escala para

la Valoración de la Depresión de Hamilton (1960) o de la Escala Autoaplicada de la

Depresión de Zung (1965), por ejemplo (véase los análisis comparativos efectuados por

Vázquez, 1995). Ahora bien, la evaluación cognitiva del BDI es algo parcial. Se dedica

una especial atención hacia los síntomas de culpa, las atribuciones causales personales,

etc., mientras que se echa de menos información sobre dificultades en el rendimiento

intelectual (atención, memoria, concentración, etc.). La información sobre estas

últimas se reduce a un único ítem: dificultad para tomar decisiones (Indecisión) y, de

modo algo más indirecto, dificultades para hacer las cosas (Dificultad Laboral), el cual

hemos incluido en la Tabla 6 más como indicativo del grado de deterioro laboral debido al

síndrome depresivo.

1. La consistencia interna de la

versión española del BDI de 1978 es buena y se asemeja a la hallada en otros ámbitos

culturales con muestras también extraídas de la población general.

2. La alta consistencia interna del BDI

indica que en muestras de la población general el BDI parece medir un síndrome de

depresión general de síntomas intercorrelacionados.

3. Las mujeres presentaban puntuaciones

más altas en el total del BDI y en algunos de sus ítems, unas diferencias que pueden

tener que ver con diferencias entre sexos en cuanto al nivel de estudios, roles,

actividades, profesiones, etc. De hecho, variables como el nivel de estudios y el tipo de

profesión afectaban a las puntuaciones halladas en el BDI.

4. El BDI cubre aceptablemente el

espectro de síntomas incluidos como criterios sintomatológicos del “episodio

depresivo mayor” en el DSM-IV (en concreto cubre ocho de los nueve síntomas

propuestos), así como, parcialmente, el criterio de deterioro en el funcionamiento, lo

que hace lógica la elección de este instrumento para evaluar cuantitativamente a

pacientes diagnosticados con tales criterios o para seleccionar sujetos que pudieran

servir de análogos de tales pacientes. Sin embargo, ya que su contenido está muy

centrado en los aspectos cognitivos de la depresión, es recomendable emplear otros

instrumentos simultáneamente para recabar información complementaria del sujeto

(Vredenburg et al., 1993), especialmente en relación a los síntomas somáticos. Así,

por ejemplo, se podría emplear la Escala para la Valoración de la Depresión de Hamilton

o, si se prefiere un instrumento autoaplicado, no heteroaplicado como el anterior, se

podría emplear la Escala Autoaplicada para la Depresión de Zung (ambas adaptadas al

español por el grupo de investigación de Conde; véase Conde y Franch, 1984). El lector

también puede consultar otras opciones de medida en Vázquez (1995; en prensa, a) o en

Comeche, Díaz y Vallejo (1995).

Obviamente, el

hecho de que el BDI cubra razonablemente el espectro de síntomas que definen un episodio

depresivo mayor (DSM-IV, APA 1994) no justifica nunca su uso como instrumento diagnóstico de un «Trastorno depresivo» de

acuerdo a los sistemas de clasificación comúnmente utilizados (Vázquez, 1986). El BDI

sirve exclusivamente para identificar síntomas y cuantificar su intensidad, lo que

obviamente es muy importante para evaluar, por ejemplo, la efectividad de un proceso

terapéutico y valorar el estado del paciente. Sin embargo, el diagnóstico categorial o formal de un trastorno

depresivo se efectúa teniendo en cuenta no sólo el tipo y número de síntomas presentes

sino la ausencia de otros cuadros clínicos potencialmente presentes (p. ej.,

esquizofrenia, intoxicación por drogas, etc.), la duración de los síntomas,

determinadas combinaciones de presencia/ausencia de síntomas, etc.

5. En suma, la versión española del

BDI de 1978 parece tener propiedades psicométricas aceptables que recomiendan incialmente

su uso como instrumento de cuantificación de la sintomatología depresiva.

6. Finalmente,

las normas aquí presentadas pueden servir para evaluar la eficacia de los tratamientos

psicológicos o farmacológicos contra la depresión. Los profesionales que trabajen con

adultos pueden evaluar de forma razonable la significación clínica de la mejoría del

paciente en términos, por ejemplo, de si el paciente ha alcanzado al final del

tratamiento la media o la mediana de las normas propuestas en este estudio o, si se

prefiere un criterio menos exigente, una desviación típica por encima de la media. De

hecho, este último criterio es el más consensuado internacionalmente (Kendall et al.,

1987; Kendall y Grove, 1988; véase Sanz, 1997, para una discusión más detallada de la

evaluación de la significación clínica). Igualmente, los investigadores que trabajen

con muestras de adultos pueden evaluar de manera razonable la significación clínica de

sus hallazgos en términos, por ejemplo, de la proporción de pacientes que han alcanzado

al final del tratamiento los criterios anteriormente propuestos.

No obstante, hay que advertir que en

este estudio se utilizó una muestra de conveniencia y que no sabemos si se asemeja a la

población de la Comunidad de Madrid en otras variables demográficas aparte del sexo y la

edad y si, en todo caso, se asemeja a la población de otras comunidades de España. Es posible que en otros ámbitos como, por

ejemplo, comunidades rurales, las tasas de sintomatología depresiva y ansiosa sean

desproporcionadamente elevadas (Vázquez Barquero et al., 1987). Una manera de evaluar la

representatividad de la muestra es comprobar si se replican los hallazgos encontrados en

este estudio con otras muestras procedentes de otras poblaciones españolas.

Suponiendo que se quieran utilizar

estas normas, una cuestión ulterior es qué normas utilizar: las de la muestra de la

población general o las de los diferentes subgrupos de dicha muestra. Una recomendación

muy habitual es que los individuos se deben comparar con su propio subgrupo demográfico

cuando las puntuaciones de los subgrupos difieren. Sin embargo, este asunto no está tan

claro. Como señalan Hayes y Haas (1988), una primera dificultad es decidir qué subgrupo,

o qué combinación de subgrupos, es relevante para la comparación puesto que cada

persona pertenece simultáneamente a múltiples

subgrupos (sexo, edad, nivel de estudios, profesión, status socioeconómico, etc.).

Incluso si uno tiene idea de qué subgrupo es el más relevante, cabe la posibilidad de

que los efectos del tratamiento se juzguen mejor en referencia a las normas de otros

subgrupos (Gillis, Haaga y Ford, 1995). Por ejemplo, en nuestros datos el grupo de las

personas con estudios básicos puntuó más alto en depresión que los demás grupos. Sin

embargo, teniendo en cuenta la posibilidad de que la depresión puede entorpecer el

rendimiento académico, pudiera ser preferible utilizar como criterios de mejora las

normas de la población general en su conjunto en vez de los criterios más

“indulgentes” de las normas del grupo de personas con estudios básicos en el

caso de un paciente con estudios básicos que se encuentre cursando estudios conducentes a

otro nivel académico.

Notas de los Autores

Los autores

agradecen a los profesores Jesús Carrillo Esteban y Nieves Rojo Mora el permiso para

utilizar sus datos sobre el BDI.

La

correspondencia en relación a este artículo debe dirigirse a Carmelo Vázquez o a Jesús

Sanz, Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica, Universidad

Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid, o, mediante correo

electrónico, a cvazquez@PSI.UCM.ES o jsanz@PSI.ucm.es.

1 Así, en la

Comunidad de Madrid los porcentajes para los grupos de edad entre los 20 y 24 años, 25 y

44 años, 45 y 64 años y más de 65 años, son, respectivamente, para los varones 12,9%,

42,47%, 30,8% y 13,6%, y para las mujeres, 11,1%, 39,7%, 30,2% y 19,0% (Consejería de

Economía, 1994). En la muestra de la población general de este estudio los porcentajes

correspondientes fueron, para los varones, 15,8%, 37,6%, 36,7% y 10%, y para las mujeres,

15,9%, 35,3%, 33,8% y 15%, porcentajes semejantes a los anteriores.

2 Sin embargo, algunos

estudios sugieren que la presentación aleatoria de las distintas afirmaciones de gravedad

dentro de cada ítem puede tener la ventaja de romper posibles sesgos de respuestas

tendentes a escoger la primera afirmación o la última. De este modo se aseguraría que

los sujetos prestan atención a todas las afirmaciones de cada ítem del BDI y permitiría

obtener un rango mejor de puntuaciones (Dahlstrom, Brooks y Peterson, 1990).

3 En la

traducción española de este libro (Terapia

cognitiva de la depresión, Bilbao: DDB, 1983) se puede encontrar una traducción de

la versión de 1978 del BDI (traducción que también aparece en Bas y Andrés, 1994).

Aunque, obviamente, dicha traducción es muy similar a la empleada en este estudio (véase

el Apéndice), sin embargo, presenta algunas diferencias. En este sentido, es de destacar

la desafortunada traducción del ítem 20 en el cual el término inglés «constipation» fue traducido como «catarro»,

cuando en realidad significa «estreñimiento». Asimismo, la afirmación de la máxima

gravedad del ítem de lloro tiene en esa traducción un significado totalmente contrario

al sentido que tiene el original en inglés.

Se pueden

encontrar otras traducciones al español del BDI de 1978. Por ejemplo, en la traducción

de libro del Burns (1980) y en el compendio de escalas de Conde y Franch (1984), apare-

cen traducciones

que tienen el serio inconveniente de no incluir en el ítem 19 la afirmación que pregunta

al sujeto si está o no bajo dieta para adelgazar y, por tanto, no permiten dilucidar el

significado clínico de la presencia de pérdida de peso (inconveniente que también

presenta la versión original inglesa del libro de Burns, 1980). Recientemente, Comeche,

Díaz y Vallejo (1995) han recogido en un compendio de cuestionarios y escalas otra

traducción española del BDI de 1978. Esta traducción también presenta ligeras

variaciones en la traducción de las afirmaciones respecto a la traducción propuesta por

nosotros. La diferencia más notable, no obstante, reside en la inclusión de una

afirmación más en el ítem 6, de forma que éste cuenta con 5 afirmaciones en lugar de 4

como el resto de los ítems del inventario. En concreto, la afirmación adicional del

ítem 6 reza “Quiero que me castiguen”, es valorada con un 3 y desgraciadamente

los autores del libro no dan explicación alguna de su inclusión, aunque cabe la

posibilidad de que sea simplemente un error tipográfico. En cualquier caso, el inconveniente más grave de todas estas

traducciones es que no sabemos cuáles son sus propiedades psicométricas en la población

española.

American Psychiatric Association.

(1994). Diagnostic and statistical manual of mental

disorders (4º ed.). Washington, DC: APA.

Beck, A.T. y Steer, R.A. (1993). Beck Depression Inventory. Manual. San Antonio, TX:

The Psychological Corporation.

Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. y

Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression.

New York: Guilford Press (Trad. esp. en Bilbao: Desclée de Brower, 1983).

Beck, A.T., Steer, R.A. y Garbin, M.C.

(1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of

evaluation. Clinical Psychology Review, 8,

77-100.

Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M.,

Mock, J. y Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.

Burns, D.D. (1990). Sentirse bien. Barcelona: Paidos. (Orig. de

1980).

Carrillo, J.M., Rojo, N. y Staats,

A.W. (1996). Vulnerable personality in depression: Investigating commonality in the search

for unification. European Journal of Psychological

Assessment, 12, 202-211.

Comeche, M.I., Díaz, M.I. y Vallejo,

M.A. (1995). Cuestionarios, inventarios y escalas.

Ansiedad, depresión y habilidades sociales. Madrid: Fundación Univesidad-Empresa.

Conde, V. y Franch, J.I. (1984). Escalas de evaluación comportamental para la

cuantificación de la sintomatología psicopatológica en los trastornos angustiosos y

depresivos. Madrid: Upjohn Farmaquímica.

Conde, V., Esteban, T. y Useros, E.

(1976). Revisión crítica de la adaptación castellana del Cuestionario de Beck. Revista de Psicología General y Aplicada, 31, 469-497.

Consejería de Economía (1994). Anuario estadístico 1993. Vol. 1. Comunidad de Madrid.

Madrid: Consejería de Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Chan, D. W.(1991). The Beck Depression Inventory: What difference

does the Chinese version make? Psychological

Assessment, 3, 616-622.

Dahlstrom, W.G., Brooks, J.D. y

Peterson, C.D. (1990). The Beck Depression Inventory: Item order and the impact of

response set. Journal of Personality Assessment, 55,

224-233.

Edwards, B.C., Lambert, M.J., Moran,

P.W., McCully, T., Smith, K.C. y Ellingson, A.G. (1984). A meta-analytic comparison of the

Beck Depression Inventory and the Hamilton Rating Scale for Depression as measures of

treatment outcome. British Journal of Clinical

Psychology, 23, 93-99.

Gillis, M.M., Haaga, D.A. y Ford, G.T.

(1995). Normative values for the Beck Anxiety Inventory, Fear Questionnaire, Penn State

Worry Questionnaire, and Social Phobia and Anxiety Inventory. Psychological Assessment, 7, 450-455.

Hamilton, M. (1960). A rating scale

for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery,

and Psychiatry, 23, 56-62.

Hayes, S.C. y Haas, J.R. (1988). A

reevaluation of the concept of clinical significance: Goals, methods, and methodology. Behavioral Assessment, 10, 189-196.

Hollon, S.D. y Flick, S.N. (1988). On

the meaning and methods of clinical significance. Behavioral

Assessment, 10, 197-206.

Jacobson, N.S. y Truax, P. (1991).

Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in

psychotherapy research. Journal of Consulting and

Clinical Psychology, 59, 12-19.

Kendall, P.C, Hollon, S.D., Beck,

A.T., Hammen, C.L. e Ingram, R.E. (1987). Issues and recommendations regarding use of the

Beck Depression Inventory. Cognitive Therapy and

Reseach, 11, 289-299.

Kendall, P.C. y Grove, W.M. (1988).

Normative comparisons in therapy outcome. Behavioral

Assessment, 10, 147-158.

López-Ibor, J.J. y López-Ibor, J.M.

(1986). Standardized instruments for the evaluation of affective disturbances in Spain and

Spanish-speaking countries. En N. Sartorius y T.A. Ban (Eds.), Assessment of depression (pp. 19-22). Berlín:

Springer-Verlag.

Piotrowski, C. (1996). Use of the Beck

Depression Inventory in clinical practice. Psychological

Reports, 79, 873-874.

Rudd, M.D. y Rajab, M.H. (1995).

Specificity of the Beck Depression Inventory and the confounding role of comorbid

disorders in a clinical sample. Cognitive Therapy

and Research, 19, 51-68.

Sanz, J. (1997). ¿Cómo medir la efectividad de los tratamientos para

la depresión? Manuscrito bajo revisión editorial.

Sanz, J. y Vázquez, C. (1997a). El Inventario para la Depresión de Beck (BDI) como

instrumento para identificar sujetos deprimidos y no deprimidos en la investigación

psicopatológica: Fiabilidad, validez y datos normativos en muestras universitarias.

Manuscrito bajo revisión editorial.

Sanz, J. y Vázquez, C. (1997b). El Inventario para la Depresión de Beck (BDI) como

instrumento para identificar sujetos deprimidos y no deprimidos en la investigación

psicopatológica:. Criterios de selección en muestras universitarias. Manuscrito bajo

revisión editorial.

Sanz, J. y Vázquez, C. (1997c). Factor

structure of the Beck Depression Inventory in clinical and non-clinical samples. Manuscrito en preparación.

Steer,

R.A., Beck, A.T. y Garrison, B. (1986). Applications of the Beck Depression Inventory. En

N. Sartorius y T.A. Ban (Eds.), Assessment of

depression (pp. 121-142). Berlín: Springer-Verlag.

Vázquez, C. (1986). Escalas

evaluadoras de la depresión: Limitaciones conceptuales y metodológicas. Revista de Psicología General y Aplicada, 41,

101-113.

Vázquez, C.

(1995). Evaluación de los trastornos depresivos y bipolares. En A. Roa (Ed.), Evaluación en psicología clínica y de la salud

(pp. 163-209). Madrid: CEPE.

Vázquez, C. (en prensa, a).

Instrumentos diagnósticos y de valoración de la depresión y la manía. En A. Bulbena,

G. Berrios y J. Guimón (Eds.), Medición en

Psiquiatría. Barcelona: Salvat.

Vázquez, C. y Lozoya, G. (1994).

Evaluación y diagnóstico diferencial de los trastornos depresivos en personas de edad.

En J. Buendía (Ed.), Envejecimiento y psicología

de la salud (pp. 247-278). Madrid: Siglo XXI.

Vázquez, C. y Sanz, J. (1991).

Trastornos depresivos (I): Datos clínicos y modelos teóricos. En A. Belloch y E.

Ibáñez (Eds.), Manual de Psicopatología, vol.

2 (pp. 717-784). Valencia: Promolibro.

Vázquez, C. y Sanz, J. (1995).

Trastornos del estado de ánimo: Aspectos clínicos. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos

(Eds.), Manual de Psicopatología, vol. 2 (pp.

299-340). Madrid:

McGraw-Hill.

Vázquez, C. y Sanz, J. (1997). Fiabilidad y validez de la versión española del

Inventario para la Depresión de Beck de 1978 en pacientes con trastornos psicológicos.

Manuscrito bajo revisión editorial.

Vázquez-Barquero, J.L., Diez, J.F.,

Peña, C., et al. (1987). A

community mental health survey in Cantabria: a general description of morbidity. Psychological Medicine, 17, 227-241.

Vredenburg,

K., Flett, G.L. y Krames, L. (1993). Analogue versus clinical depression: A critical

reappraisal. Psychological Bulletin, 113,

327-344.

Zung, W.W.K. (1965). A self-rating

depression scale. Archives of General Psychiatry,

12, 63-70.