El Crecimiento Postraumático y la Resiliencia en las Víctimas de Abuso Sexual Infantil

[Post-traumatic growth and resilience in childhood sexual abuse victims]

José C. Bermejo, Rosa Ruiz-Aragoneses y Enrique Pérez-Miguel

Centro de Humanización de la Salud San Camilo, Tres Cantos, Madrid, España

https://doi.org/10.5093/apea2024a1

Recibido a 10 de Mayo de 2023, Aceptado a 15 de Febrero de 2024

Resumen

El abuso sexual infantil (ASI) es un tipo de maltrato que genera un especial rechazo social. Aunque haya aumentado la denuncia de este comportamiento y sus consecuencias, apenas se pone de relieve la capacidad de superación del trauma en la edad adulta. Este estudio observacional descriptivo analiza el crecimiento postraumático (CPT) en los adultos que son víctimas de ASI tal como ellos se perciben en relación con su resiliencia y otras herramientas que les han facilitado vivir tras la experiencia de abuso. A partir de un cuestionario con preguntas semiabiertas se ha realizado un análisis mediante la agrupación temática de sus testimonios (N = 66). Los participantes manifiestan que es posible experimentar CPT tras haber sufrido ASI y señalan como medios sanadores que las víctimas puedan expresarlo y sientan que son creídas. Socialmente hacen falta adultos atentos comprometidos en la construcción de una cultura de cuidados y prevención y planes educativos que otorguen herramientas al menor.

Abstract

Childhood sexual abuse (CSA) is a type of maltreatment and adverse childhood experience that generates particular social rejection. Although the reporting of this behaviour and its consequences has increased, the ability to cope with the trauma in the adulthood is barely emphasised. This descriptive observational study analyses post-traumatic growth (PTG) in adult victims of CSA as they perceive themselves in relation to their resilience and other tools that have enabled them to live after the experience of abuse. Based on a questionnaire with semi-open-ended questions, an analysis was carried out using thematic clustering of their testimonies (N = 66). The participants show that it is possible to experience PTG after CSA and emphasize the importance of being able to express their experiences and having the support of others in their healing process. Socially, it requires adults committed to creating a culture of care and prevention, and educational programs that empower minors with the tools necessary to protect themselves.

Palabras clave

Resiliencia, Crecimiento postraumático, Abuso sexual infantil, Trauma psicológico, Experiencias adversas de la infancia

Keywords

Resilience, Post-traumatic growth, Childhood sexual abuse, Psychological trauma, Adverse childhood experiences

Para citar este artículo: Bermejo, J. C., Ruiz-Aragoneses, R. y Pérez-Miguel, E. (2024). El Crecimiento Postraumático y la Resiliencia en las Víctimas de Abuso Sexual Infantil. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 1(1), Artículo e1. https://doi.org/10.5093/apea2024a1

En los últimos años se ha multiplicado el interés por al abuso sexual en la infancia (ASI), tanto a nivel social como en su abordaje interdisciplinar (Ferragut et al., 2021; López-Castilla, 2022; Pereda y Gallardo-Pujol, 2011). Se han hecho visibles las posibles consecuencias psicopatológicas en el desarrollo de la persona (Almendro Marín et al., 2013), se han intensificado las pautas de prevención y se aboga por construir una cultura de cuidados que proteja y prevenga cualquier tipo de violencia (Vanistendael y Lecomte, 2002). Sin embargo, el proceso de superación del trauma y el crecimiento postraumático (CPT) que experimentan las víctimas ha recibido mucha menos atención y es, por su importancia en la vida de los afectados, el foco de este estudio. Según Save the Children (2021; Marcos, 2017), el ASI se considera una de las tipologías de maltrato infantil, entendido éste como toda “acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad” (p.14). Nos limitaremos aquí a ofrecer algunos de los estudios más recientes que nos ayuden a ser conscientes de la magnitud del problema de base, aunque el secretismo que rodea al ASI dificulta conocer su alcance con exactitud (Marcos, 2017). El especialista van der Kolk (2015) recuerda en uno de sus libros que cuando él comenzó a acompañar a personas con diversos traumas en los años 70, el abuso sexual intrafamiliar se consideraba anómalo, estimando que afectaba a 1 de cada 1,100,000 estadounidenses. Evidentemente, solo confrontándolo con la experiencia de su consulta privada, esos datos no cuadraban. En 2014 UNICEF alertaba en un estudio realizado en 120 países que 120 millones de niñas menores de 20 años habían sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún momento de sus vidas (1 de cada 10 en la población mundial). Los niños también están en peligro, aunque en menor proporción, aunque “no hay una estimación mundial debido a la falta de datos comparables” (UNICEF, 2014, p. 7). En 2020 la Unión Europea afirmaba que uno de cada cinco menores son víctimas de alguna violencia sexual y entre el 70% y el 85% de agresores son personas de confianza, lo que hace aún más dolorosa y traumática la experiencia (Council of Europe, 2020). En España la investigación de Ferragut et al. (2021) arroja datos semejantes: una prevalencia de ASI de entre el 2.8% y el 18.5% dependiendo del tipo de contacto perpetrado. Además, indica que la edad de mayor prevalencia en la primera experiencia de ASI que involucre contacto físico son los 6 años. Otras fuentes (Almendro Marín et al, 2013; Lameiras et al, 2008; López, 1994) indican que un 10-20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia (Marcos, 2017), con claras diferencias de género: un 23-25% de las niñas y un 10-15% de los niños sufren abusos sexuales antes de los 17 años, de los cuales un 60% no recibirá ningún tipo de ayuda. Además, existen diferencias de género en la edad en la que comienza el abuso. Las niñas son objeto de abuso con mayor frecuencia entre los 7 o 9 años por parte de un agresor del entorno familiar y los niños sufren abuso mayormente entre los 11 o 12 años y su agresor suele ser un conocido con autoridad (Marcos, 2017; Save the Children, 2021). Pese a la elevada prevalencia de ASI, no hay pruebas claras de que en la actualidad haya más casos que hace 40 o 50 años. Lo que sí ha aumentado es la detección de dichos abusos, cuya cifra aumenta en España un 14% cada año de acuerdo con los datos recogidos por Ballesteros et al. (2020) entre 2008 y 2019. Estos datos muestran que la prevalencia del ASI es mayor de lo que pudiera pensarse. Por esto es importante conocer (y dar a conocer) el proceso de superación del trauma que experimentan sus víctimas con el fin de mejorar sus condiciones de vida y lidiar con el estigma del trauma, proceso que está vinculado a la capacidad resiliente de los afectados y el posible CPT (Lee et al., 2020). La RAE define resiliencia como la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos” (Real Academia Española, sf, definición 1). En el ámbito científico no existe un acuerdo completo sobre su definición (Becoña, 2006; Luthar et al., 2000) pero sí un consenso básico: “es la capacidad de recuperarse después de pasar por una situación compleja, estresante, adaptándose de manera positiva y creativa a las adversidades, superándolas y, en general, sintiéndose regenerada, fortalecida y transformada para mejor” (Luthar et al., 2000; Manciaux, 2001; Sánchez-Hernández et al., 2022, p. 254). Dicho de un modo más breve, es lo que caracteriza a aquellas personas que han sabido crecer en la crisis, tras un trauma o daño objetivo (Bermejo, 2011; Vanistendael, 2000). El concepto procede de las ciencias físicas, en las que se utiliza para describir la capacidad que tiene un material para recobrar la forma original después de haber sido sometido a una presión que lo deforma. En los 80 pasó al ámbito de la psicología para señalar la capacidad de las personas para mantener un equilibrio psicoemocional tras haber sufrido graves conflictos (Rocamora Bonilla, 2004). Es importante no perder de vista este matiz: no se trata únicamente de superar la dificultad sino de salir de ella reforzados (Rutter,1990; Rutter, 2012; Vanistendael, 1995). Aunque algunas investigaciones consideran resiliencia y vulnerabilidad como los polos opuestos de un mismo continuo (Becoña, 2006), actualmente la vulnerabilidad está adquiriendo gran relevancia como elemento propio del ser humano junto a la capacidad natural para crecer y rehacerse ante la adversidad. Por ello, no parece que hablar de polos opuestos sea acertado. Más bien, como expone Montero (2022), tanto resiliencia como vulnerabilidad son complementarias y están interrelacionadas. Así, lejos de huir de la vulnerabilidad propia del ser humano, podemos construir y crecer desde ella, conscientemente (Torralba, 2010). Somos tan vulnerables como resilientes, capaces de sobreponernos y de dar sentido a la adversidad (Bermejo, 2011; Rocamora Bonilla, 2004; Rutter, 1990). Por otro lado, el “crecimiento postraumático” es un término técnico que se refiere a cambios psicológicos positivos que experimentamos al enfrentarnos a circunstancias negativas o muy complejas de la vida (Tedeschi y Calhoun, 2004), el trauma. Aunque existen diversas definiciones de trauma, la literatura científica suele coincidir en las llamadas tres “E”: evento, experiencia y efectos (López-Castilla, 2022). Es decir, toda crisis o proceso de un conflicto traumático no responde solo al hecho en sí que lo desencadenó, sino cómo se vivió y a la respuesta que cada persona ha podido dar. Una determinada vivencia no es traumática en sí misma. Por lo tanto, el CPT es un proceso psicológico de superación del trauma y que en su variedad se encuentra íntimamente ligado a la resiliencia (Tedeschi y Calhoun, 2004). En este sentido, el estudio de Lee et al. (2020) muestra no solo cómo la resiliencia es un factor decisivo que media entre el trauma vivido (incluye la violencia sexual y otro tipo de experiencias traumáticas) y el posible CPT, sino que los efectos positivos son mayores cuanto más intenso haya sido el trauma vivido en la infancia. Además, el trabajo de Uriarte (2005) destaca cómo esta capacidad innata que busca desarrollarse en nosotros ya forma parte de la sabiduría popular en contextos muy distintos:

Entonces, ¿qué ocurre en adultos que han sufrido ASI?, ¿es posible gestionar semejante trauma?, ¿podrá la persona que sufre abuso encontrar su propia fortaleza interior que aparentemente ha quedado oculta, distorsionada o anulada y conectar con ella? A primera vista, solicitar ayuda psicológica profesional sería el recurso más inmediato. Sin embargo, habitualmente las víctimas de ASI no recurren a los servicios de salud mental “en busca de tratamiento (…), sino para aliviar el sufrimiento que acarrean” (López Castila, 2022, p. 41). Así, se estima que entre dos y tres cuartas partes de las víctimas no revelan su vivencia hasta la edad adulta y el 28-60% no lo comunicarán nunca (Filipas y Ullman, 2001). Además, el grado de eficacia de la intervención está condicionado por diversos factores, tanto sociales como individuales, que sumados a las dificultades personales y al estigma que supone el abuso sexual constituyen una barrera a la hora de solicitar tratamiento y, por tanto, de superar el trauma (Brown et al., 2020). Si esto es así, además de la prevención y la denuncia del abuso infantil es urgente que también pongamos el foco de nuestra atención y nuestros recursos al servicio de los adultos que sobreviven al trauma y buscan rehacerse del mejor modo posible, ya que está demostrado que hay secuelas a largo, corto y medio plazo (Cantón-Cortés y Cortés, 2015; Echeburúa y Corral, 2006; Horno Goicoechea et al., 2001): físicas, conductuales, emocionales, sexuales y sociales. De hecho, se conocen las consecuencias neurobiológicas del ASI (Pereda y Gallardo-Pujol 2011), que ponen de manifiesto un hecho fundamental: el abuso produce cambios en el eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal, lo que se traduce en enormes dificultades para regular el afecto (Marty y Carvajal, 2005) y la conducta, alterando la autopercepción y generando culpa, vergüenza y un sentimiento incapacitante de desvalorización e inutilidad (Pereda y Gallardo-Pujol, 2011). Además, en el trauma específico por abuso sexual aparece una secuela distintiva: el asco hacia lo corporal y sexual (Losada, 2011). Por supuesto estos efectos tendrán un desarrollo distinto en función de una serie de variables (Almendro Marín et al., 2013; Pereda, 2010):

Las dificultades para interpretar las claves interpersonales y mantener relaciones saludables hacen que las personas que han sufrido ASI sean más susceptibles de entablar relaciones conflictivas y que se repita el trauma (Kernhof et al., 2008). De hecho, Dube et al. (2005) indican que su probabilidad de experimentar una nueva agresión en la vida adulta es entre 3 y 5 veces superior que la de aquellos que no han sufrido ningún tipo de abuso en la infancia. Evidentemente, siguiendo las pautas de los profesionales, la prevención puede reducir la posibilidad de sufrir abusos a la mitad. Ahora bien, ¿cómo paliar de algún modo las secuelas en los adultos que han pasado por ese trauma?, ¿una opción sería dar a conocer que es posible rehacerse, crecer y convertir el daño en fuente de maduración y libertad? Esta querría ser nuestra aportación con este estudio. En resumen, el objetivo del estudio es exponer la autopercepción de víctimas de ASI en relación con su resiliencia y su crecimiento personal. De esta forma, lograremos visibilizar la narrativa de las víctimas de ASI desde la resiliencia y el crecimiento personal, aportando algunas pautas de prevención en la infancia y de apoyo e intervención a las víctimas que intentan rehacer su vida adulta. Participantes Para realizar este estudio se elaboró un cuestionario ad hoc sobre experiencias de ASI que se envió a la base de datos de un Centro Sociosanitario de la Comunidad de Madrid y a distintas asociaciones e instituciones que trabajan en el acompañamiento y atención de víctimas de ASI. Además, se colgó en redes sociales. Se recibieron 67 cuestionarios, de los cuales 1 tuvo que ser descartado por incompleto, dejando una muestra de 66 participantes (59 mujeres y 7 varones, todos reconocidos como víctimas). En cuanto a la edad, la muestra se distribuye en su mayoría entre 43-57 años (48.5%), seguido del 24.2% entre 23 y 42 años, un 21.2% entre 58-76 y, por último, un 6.1% menores de 23 años. Instrumentos El cuestionario incluye preguntas cerradas y semiabiertas. Los variables resultantes son: género y edad de los participantes, identificación como víctima o agresor, contexto, edad y década en la que se produjo el abuso y existencia de denuncia. Después se incluyen varias preguntas que piden valorar de 1 a 10 distintos ámbitos: el nivel de resiliencia personal actual, el nivel de intensidad con el que vivió el abuso en el momento y en la actualidad y el crecimiento experimentado desde entonces. Como preguntas semiabiertas se pide que definan en 10 palabras el trauma sufrido en relación con el abuso vivido y el CPT que perciben en ellos. Por último se pregunta por las actitudes y comportamientos que ayudaron en el proceso de CPT, las acciones emprendidas por las personas y su entorno, los cambios vitales que acarreó el trauma, la existencia de algún tipo de reparación y una pregunta que permite a los entrevistados enviar un mensaje sobre su experiencia que sirva para crear una cultura de protección y cuidado respecto al ASI. Procedimiento La recogida de los datos fue online durante los meses de marzo y abril de 2022. Los cuestionarios eran totalmente anónimos y la participación voluntaria. Todos los participantes estaban informados de la finalidad del cuestionario. Análisis de Datos Este estudio es observacional y descriptivo. Pretende conocer las experiencias de personas involucradas en ASI que relatan sus experiencias y cómo percibieron los hechos. Para esto utiliza citas de los testimonios ofrecidos por los participantes, designados con números (P1, P2…), respetando la expresión tal y como se ha recibido. A continuación se presentan los estadísticos descriptivos de las variables mencionadas anteriormente. Después, mediante la agrupación temática de los conceptos empleados por los participantes de las preguntas semiabiertas se hace un análisis de la narrativa de las víctimas de ASI en relación con su proceso de CPT y resiliencia. Por último, se presentan y analizan algunos de los testimonios de las víctimas atendiendo a la actitud y comportamientos tras el trauma, el cambio vital que supuso, la reparación que surge del proceso de CPT y la posibilidad de ayudar a otras víctimas y crear una cultura de protección y cuidado. Variables del Estudio Edad a la que Comenzaron los Abusos Uno de los datos que más llama la atención es la temprana edad a la que el ASI suele tener lugar. En nuestra muestra la media de edad a la que comienzan los abusos es 8.67 años, siendo 7 años la edad a la que ha tenido lugar más abusos. Sin embargo, el rango es amplio: desde 1 año de edad hasta los 22, con una mayor prevalencia entre los 6 y 8 años. El 25% de los encuestados tenía 6 años o menos cuando comenzó el abuso y el 49.9% tenía entre 6 y 9 años. Además, algunos participantes reflejan que los abusos tuvieron lugar durante varios años (durante 9 años en el caso más extremo). ¿Hubo Denuncia? El porcentaje de víctimas que no denunció es 95.5% (solo el 4.5% denuncia). Entre los motivos que los participantes señalan como determinantes para no denunciar destacan:

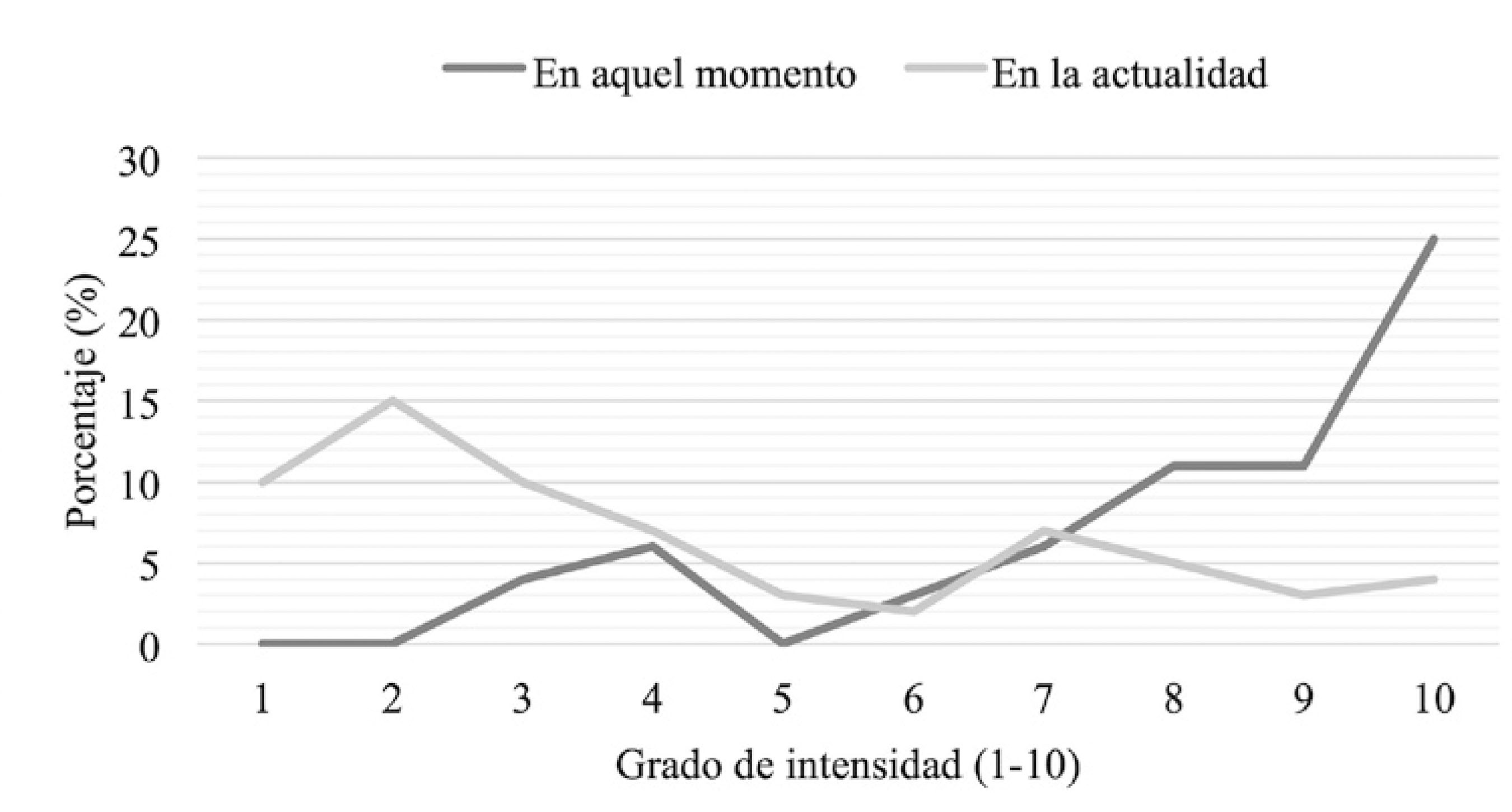

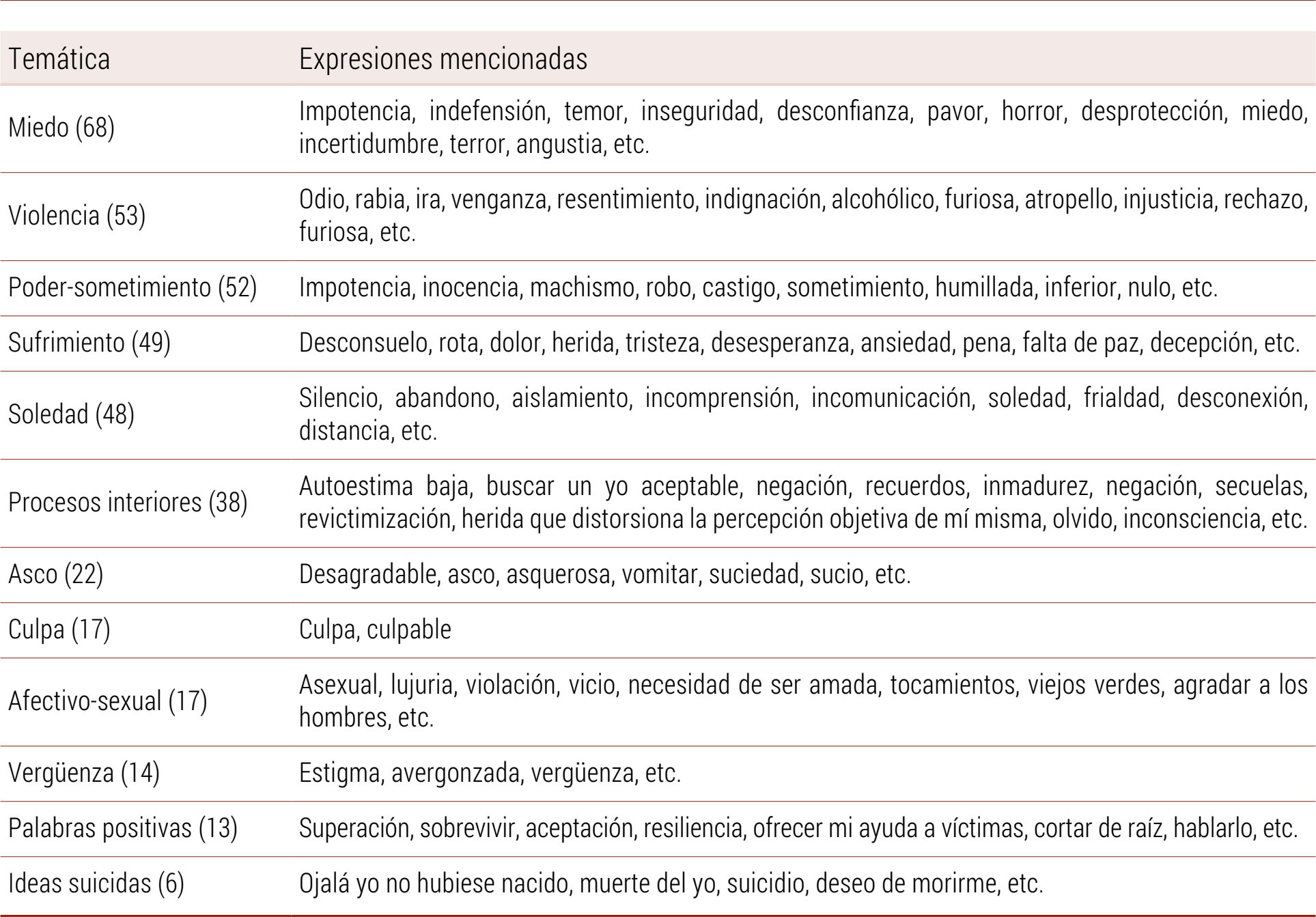

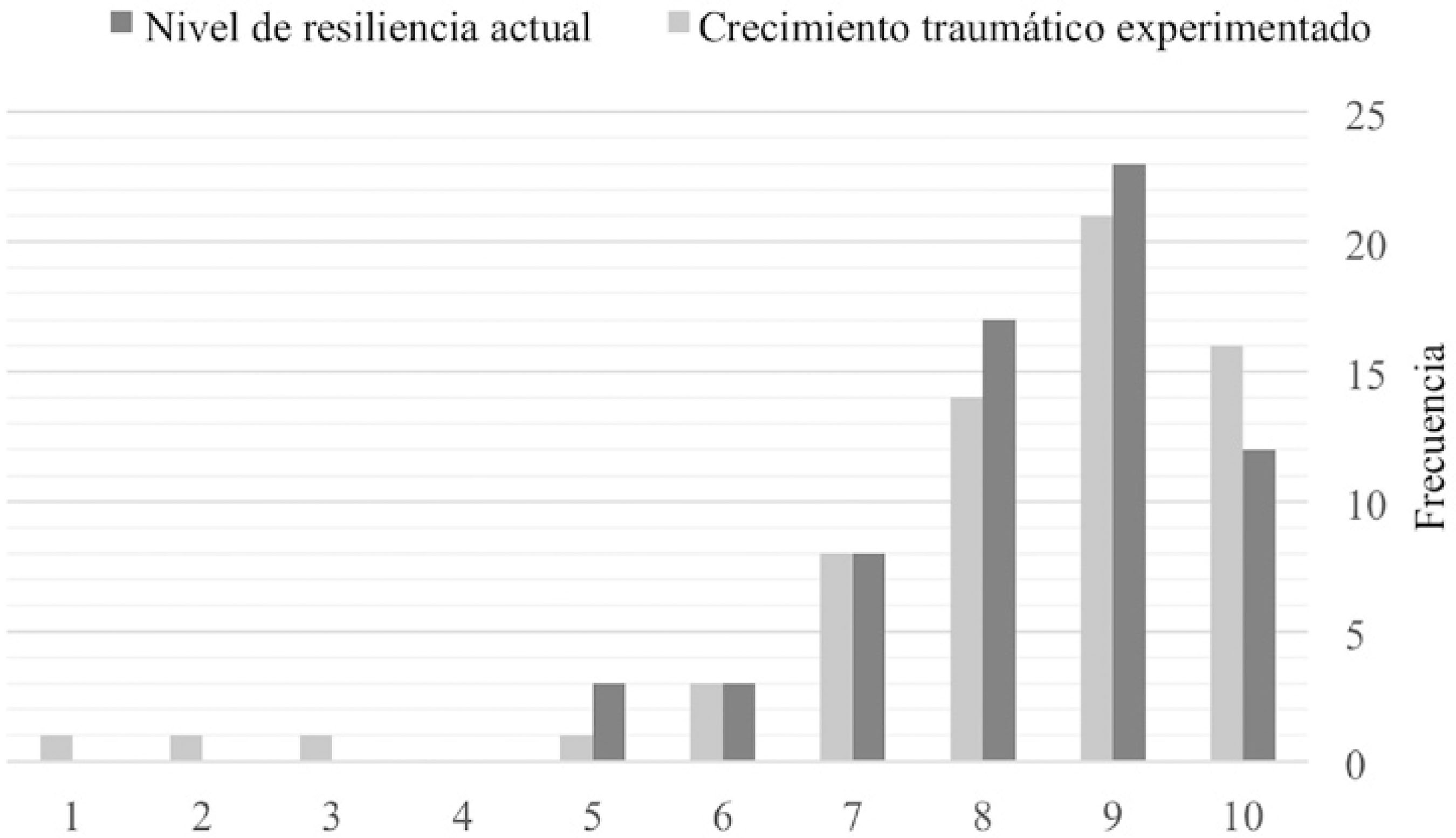

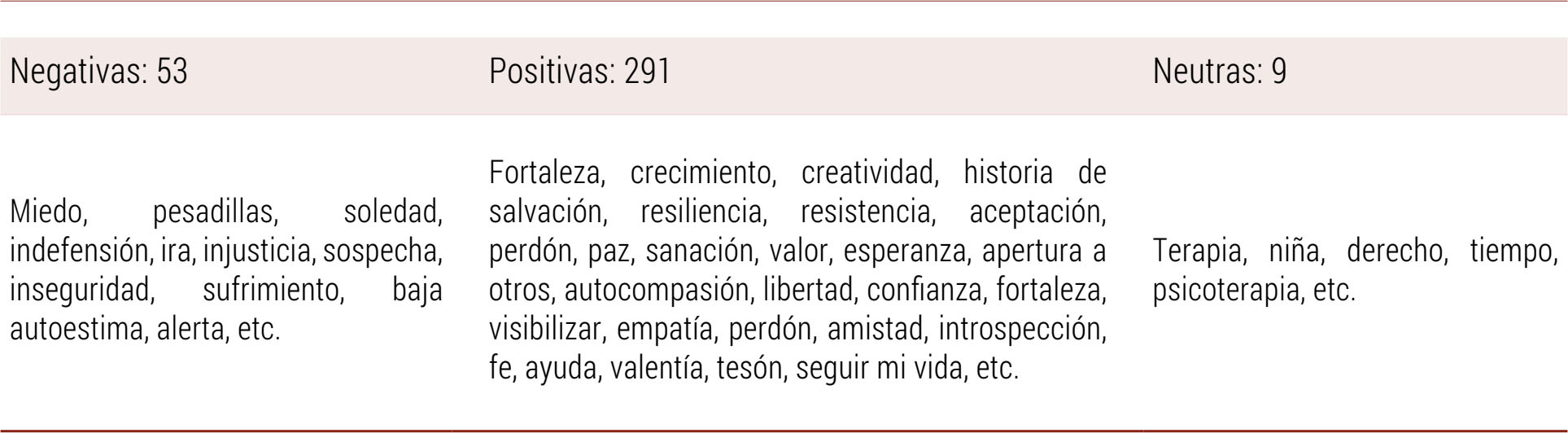

Las 3 personas que dicen haber denunciado coinciden en la motivación: querían evitar ese sufrimiento a más víctimas o sabían que el victimario abusaba de otros menores. Ninguna de las victimas anteriores a los años 80 hizo denuncia alguna. Contexto donde se Produjo Los abusos se cometieron en su gran mayoría en el ámbito intrafamiliar (72.7%), seguido de actividades de ocio y tiempo libre (10.6%), el ámbito eclesial (6.1%) y, por último, del ámbito educativo (1.5%). Solo el 9.1% no conocía a la persona que había abusado. P1. Desgraciadamente es algo más habitual de lo que se pudiera pensar y se da en todo tipo de entornos, en familias aparentemente estructuradas, católicas, practicantes y “ejemplares”. Autopercepción del Proceso según las Víctimas La intensidad con la que los participantes experimentaron el trauma es diferente a aquella con la que lo vivencian hoy, gracias a su capacidad de resiliencia y a la eficacia del proceso postraumático. Cuando nos centramos en la intensidad con la que se vivió en aquel momento, el 37.9% de la muestra la puntúa con 10, llegando hasta el 56.3% los que la valoran por encima del 8. Solo el 10.2% la puntúan por debajo de 5. Figura 1 Comparativa de la intensidad con la que se experimenta el abuso en aquel momento y en la actualidad.   Sin embargo, la intensidad con que lo recuerdan hoy se puntúa por debajo de 5 en un 63.7%. Solo un 6.1% la valora con 10 y por encima de 8 un 18.2%. De media, la intensidad con la que se vivió aquel momento se valora con un 8.09, mientras que la intensidad con la que se vivencia hoy es de 4.5 puntos. Este cambio se puede apreciar en la Figura 1. Observando estas diferencias, cabe esperar que el nivel de resiliencia y CPT de los encuestados sea elevado, como muestra la Figura 2. Todos valoran su nivel de resiliencia por encima de 5, con una media de 8.25 y el 78.8% lo valora por el encima de 8. En cuanto al crecimiento que creen haber experimentado desde entonces, también la mayoría se sitúa por encima del 5 (95.5%) y el 77.2% por encima de 8 con una media de 8.27. Así lo describe una participante que sufrió abusos durante varios años: P2. El ASI es terrible, sí. Pero es más terrible aún silenciarlo, ser cómplice, no afrontarlo “con todo lo que supone”. Sé que se puede vivir y ser feliz después de haber vivido ASI. Y me alegra saberlo. Y estoy cada vez más convencida de que “somos muchos y muy capaces” los que estamos abriendo camino para que esto deje de suceder, o suceda lo menos posible. Autonarrativa del Trauma: CPT y Resiliencia El cuestionario pretendía capturar cómo veían el trauma sufrido por el abuso y el proceso de CPT los encuestados. Sus respuestas se han agrupado en bloques temáticos en función de su connotación emocional (Tabla 1 y 2). Tabla 1 Palabras asociadas con el trauma por el abuso sufrido   Nota. Entre paréntesis, el número total de palabras o expresiones que conforman la agrupación temática, tal como se ejemplifica en la columna derecha. A pesar de que la mayoría hacen referencia a la gravedad del trauma (Tabla 1), hay un pequeño grupo de palabras positivas (13) que se asocian con el abuso sufrido. Igualmente, en cuanto al crecimiento postraumático (Tabla 2), también aparecen hasta 53 palabras “negativas”, secuelas dolorosas que permanecen en el tiempo. No obstante, las palabras “positivas” son muchas más (291) y muy variadas, expresando el potencial y la diversidad con que lo vive y expresa cada persona: P3. Mi experiencia no me determina ni condiciona. Levantarme de mis cenizas, reconstruir mi vida. Reedificar y resignificar mi historia, abrazarla, acogerla, llorarla y continuar. Actitudes que Fueron Apareciendo y Acciones Emprendidas Mediante sus respuestas, los encuestados muestran los distintos caminos que recorren en el proceso del CPT. En cuanto a las actitudes, destacan el perdón (14), hablarlo (7) y hacerse consciente (7). Sigue apareciendo la importancia de diversas terapias o el acompañamiento profesional, aunque queda un grupo de respuestas en las que no se encuentra ninguna actitud que les ayudara (4). En cuanto al comportamiento, la variedad es amplia y contempla actos individuales, como ir a terapia (15), desarrollar actitudes personales (12) o no hacer nada (11) y actos que se sirven del entorno, como hablarlo (20), pedir ayuda a gente cercana (15) o ayudar a otras personas (4). Algún Cambio Vital que Naciera de la Herida Con frecuencia las personas que vivencian traumas experimentan cambios importantes que forman parte del proceso de CPT. En este caso, hemos agrupado las respuestas en cuatro grandes grupos, dos de los cuales se consideran positivos –apoyar a otras personas o trabajar para ellas, mayor capacidad y sensibilidad con el dolor ajeno (30) y mejora personal (nueva relación sin secretos, más esperanza y alegría, decirse las cosas sin negarlas, superación laboral…) (17)–, otro que podría considerarse neutro –nada o nada todavía (14): P2. … Ando buscando un proyecto... Sé que llegará el día y el momento adecuado. Hay un último grupo de respuestas considerado negativo (5) que recoge testimonios referidos a algunas de las consecuencias del trauma: P4. Desconfianza de los hombres. P5. Actualmente soy víctima de violencia de género. P6. Excesiva tolerancia al maltrato hacia mí. P7. Viví durante mucho tiempo (…) la sexualidad como algo sucio y pecaminoso. P8. Aún tengo bloqueos… Estoy recibiendo ayuda. Algún Tipo de Reparación del Mal Sufrido En el proceso de CPT el perdón aparece como un elemento central que permite vivir con mayor resiliencia, pues “perdonar no es olvidar sino aprender a convivir con la herida y evitar que siga sangrando” (Belmonte García, 2015, p. 250). En nuestra muestra la mayoría (49) dice que no ha tenido ningún tipo de reparación, frente a 6 que dicen que sí. Hay, sin embargo, otro grupo intermedio (10) que dice que no ha tenido más reparación que la que ellas mismas se han procurado en forma de perdón, pasar página o terapia. Los testimonios de los encuestados constatan la necesidad del perdón a uno mismo, pues parte del dolor de la víctima es que “sabiendo que no fue culpa suya, se siente culpable, sucia” (P3). También destacan la importancia del perdón al agresor, pese a que pueda resultar complicado por la dificultad de ponerse en contacto con él o porque se niegue a pedir perdón: P8. Sí, fue condenado, pero no sirvió para nada; no pidió perdón. Sin duda, también tenemos que repensar como sociedad qué tipo de reparación es más eficaz y catártica para las víctimas. Lo primero, al menos en la muestra de nuestro estudio, es que te escuchen y, sobre todo, que te crean. Saberte reconocida no sólo limita las secuelas del abuso en la misma infancia, sino que sigue considerándose esencial por los adultos que han intentado transformar su dolor en nuevos caminos de madurez y relaciones sanas. Así lo expresan algunos testimonios: P9. Porque a veces los seres que más amas no te creen y te dan la espalda y hasta te hacen sentir culpable; no saben el daño tan grande… Escuchen y piensen en él. A mí me marcó psicológicamente porque afectó mi vida; siento que necesito hacer cosas para que me amen. P10. Me digo a mí misma y lo digo para quien lo haya sufrido: Dios te ama infinitamente y tú eres preciosa a sus ojos. Eres una mujer muy valiente y muy fuerte, y con ayuda y con tiempo llegarás a ser feliz y la mujer que siempre quisiste ser. Un mensaje para Ayudar a Otras Personas y Crear una Cultura de Protección y Cuidado Dentro de la variedad de mensajes recopilados en este último apartado, dos claves se repiten insistentemente:

Se trata de dos llamadas de atención para toda la sociedad, no solamente como prevención de otros abusos en la infancia, sino como vía para que los adultos que lo han sufrido puedan encontrar ámbitos seguros en los que puedan reconocer su vivencia, contarla y saberse reconocidos: P12. Busqué ayuda en un momento en el que toqué fondo, pensé y planifiqué mi muerte y la de mis hijos. Dios a través de una amiga me salvó. Desde entonces han sido largos años de trabajo espiritual y psicológico. Nadie de mi entorno sabe mi historia. P9. Puede que “mi experiencia” pueda ser fecunda de algún modo... No lo sé. Pero hay otras experiencias y aspectos de mí que sí pueden ser fecundos (como deseo). Con que “aquello” no lo empañe más me basta. P13. He ido recuperando mi vida desde el perdón a quien me agredió y la reconciliación conmigo mismo. P11. Fui víctima en la niñez, ahora ya no (…). Como sobreviviente de ASI puedo decir que sí es posible salir adelante a pesar de las secuelas y consecuencias que deja en tu vida, en la piel, en el corazón (...). La fe en mi caso me ayudó mucho. Buscar ayuda de personas sensibles, preparadas o expertas en el caso hace mucho bien. Hablar de lo sucedido, romper el silencio es un paso muy importante... No sentirse culpable por algo que cometió un adulto que se ha aprovechado de la confianza, la inocencia y vulnerabilidad de ser niño. Como adulta, madre, educadora, pido que se cuide mucho a los niños, que les creamos cuando nos cuenten alguna situación irregular vivida con algún adulto fuera o dentro del entorno familiar, que seamos portavoces del cuidado y la protección de nuestros menores. Este estudio muestra la experiencia de un grupo de víctimas de ASI acerca de su propio trauma y de cómo se perciben en su proceso de crecimiento y resiliencia en la vida adulta. Los resultados, similares a estudios previos (i.e., Ferragut et al., 2021), señalan que el ASI se da a cualquier edad, aunque con mayor prevalencia entre los 6 y 9 años, y de forma casual o repetida, con casos que se prolongan hasta 9 años de abuso –según Marcos (2017), la media es de 4 años–. Con frecuencia, el agresor es una persona perteneciente al ámbito intrafamiliar –casi un 80% de nuestra muestra, coincidiendo con Sousa et al., (2022) – y, como señalaba el trabajo de Filipas y Ullman (2001), en la gran mayoría de los casos no se denuncia al agresor, imposibilitando conocer con precisión el alcance del ASI, debido al miedo y la inseguridad que surgen de la relación de poder asimétrica entre niño y agresor – solo el 15% de colegios donde se destapa ASI lo comunican a las autoridades (Marcos, 2017) –. Sin embargo, las víctimas destacan la importancia de romper ese “pacto de silencio” como parte del proceso postraumático, especialmente cuando el agresor es alguien conocido (Ferrer, 2022): Así es el testimonio de P14, mujer. Sufrió abuso intrafamiliar a los 8 años y no la creyeron. No hubo denuncia. Encontró apoyo en el confesor del colegio: “Creo que hasta lloró conmigo”. Para ella, lo que más le ayudó fue: “Buscar ayuda en personas de confianza fuera del ámbito familiar, dejar de tener lástima de mí misma, luchar por volverme más fuerte con respecto a esa persona/personas”. También describe la superación de algunas de las secuelas descritas por Pereda y Gallardo-Pujol (2011): “Darme cuenta de que no soy la ‘basurilla’ o ‘mierdecilla’ que pensaba la persona que cometía el abuso”. Fruto del trauma, las víctimas de ASI viven un proceso de CPT que, en función de su eficacia y la resiliencia de los individuos, hace que la intensidad con la que se vivencia el momento se reduzca considerablemente (Lee et al., 2020). Así, los participantes de este estudio muestran la crudeza del abuso y su percepción del proceso de CPT: P1. Los efectos son devastadores y no creo que el abuso en sí lleve a una oportunidad de crecimiento; otra cosa es que desde la aceptación como víctima uno pueda ir sanando y aceptando su desequilibrio interno y la vulnerabilidad. Te quiebra para siempre, aunque las grietas puedan cerrarse. P14. Me prometí firmemente que, aunque me dejara la vida en el camino, NADIE volvería a obligarme a hacer nada que yo no quisiera. El abuso es una herida, de las más graves, porque te hiere el alma y te quita la inocencia y la confianza en las personas. Pero está en nuestras manos que esa herida se vuelva más profunda o se cure. No importa cuánto sea el daño, sino que existe vida al final de esta muerte y hay que levantarse y buscarla. Además, aunque es poco frecuente que las víctimas de ASI acudan a terapia solicitando tratamiento para su trauma (López-Castilla, 2022), es necesario algún tipo de terapia o acompañamiento profesional, un trabajo adecuado de la propia corporalidad, afectividad, sexualidad y auto-percepción para evitar secuelas (Cantón-Cortes y Cortés, 2015; Losada, 2011). Sin embargo, existen dificultades a la hora de participar en un tratamiento eficaz: P11. Algunos (terapeutas) no sabían tratar lo que tenían entre manos, lo que prolongó más el sufrimiento. De otros fue fundamental el abrazo de un amigo que lloró conmigo cuando compartí mi dolor. Esa persona marcó el comienzo de la recuperación. La distancia “aséptica” de especialistas en counselling y psicólogos que no conseguían transmitirme el derecho al reconocimiento de mi dolor y sufrimiento. P15. Muchos terapeutas que han sufrido abusos y no se han tratado lo niegan en sus pacientes, otros han sido maltratados y no te ayudan a defenderte. Tengo muchos colegas a quienes (…) tratan mal sus terapeutas. Fuera de la relación profesional todos tenemos la posibilidad de colaborar en una cultura del cuidado y la prevención, pues un entorno favorable reduce las posibilidades de ser víctima de ASI (Brown et al., 2020) y un gran apoyo social mitiga sus consecuencias (Schulze et al., 2022). Los participantes destacan la importancia de crear una cultura que anteponga la ternura a la violencia y la empatía a la consecución de los propios deseos. P13. Necesitamos escuchar más, sentir más, empatizar más con la historia de todos. Cada persona esconde páginas oscuras de su vida que solo un ambiente de acogida de ternura y serio aprecio puede desvelar. El primer paso para avanzar es sentir que te ven y valoran más allá de lo que has pasado. Todos podemos crecer prestando atención a quien percibimos triste, desubicado, que tiene reacciones afectivas desproporcionadas, carencias o excesos… Todos podemos ser un lugar seguro para los demás o una amenaza. Por eso es importante que también las instituciones educativas, como organismos responsables directamente del cuidado de los menores, estén alerta y traten de prevenir y erradicar cualquier tipo de abuso que se perciba tanto dentro como fuera del ámbito educativo. Este es, sin duda, un paso importante hacia la institucionalización de la cultura de cuidados. Por último, a los adultos que hayan sufrido cualquier tipo de trauma, especialmente ASI, ojalá estas líneas que recojen el testimonio de otros hombres y mujeres les puedan ayudar a potenciar la belleza, la bondad y la verdad que en todos habita y que en algún recodo del camino alguien ha intentado hacer trizas. Todos somos más que nuestros traumas, más que nuestras heridas. Todos somos capaces de encontrar ese manantial interior que nos da alas y nos reconstruye tantas veces como sea necesario. P16. No es culpa tuya lo que pasó, tú no lo decidiste, ahora duele y seguirá doliendo, pero cada día eres más fuerte y menos vulnerable. Pide ayuda en momentos de desesperación, no estás sola/o. In recent years, there has been a growing body of research dedicated to exploring the issue of child sexual abuse (CSA). CSA has been estimated to affect 10% of the world’s population of women under 20 years (UNICEF, 2014), 20% of the population of the European Union (Council of Europe, 2020), and between 2.8% and 18.5% of the Spanish population (Ferragut et al., 2021). Many studies have provided insight into the complexities of this form of abuse, highlighting its severe and far-reaching impacts on various dimensions, such as physical, behavioral, emotional, sexual, and social (Cantón-Cortés & Cortés, 2015; Echeburúa & Corral, 2006; Horno Goicoechea et al., 2001). While these studies have effectively documented the multidimensional consequences of CSA, they have given limited attention to how its victims respond and cope with these effects. Being prevention one of the main consensuses on how to face CSA, there is still a lot to explore on how to support the victims of CSA to cope with the trauma. More specifically, there is a lack of research on the role of resilience and post-traumatic growth (PTG) in the recovery process of CSA victims. Given the importance of understanding the coping mechanisms and growth experiences of thoseaffected by CSA, this study seeks to fill this gap by examining the self-perception of CSA victims in relation to their resilience and post-traumatic growth (PTG). Therefore, the goal of this research is to provide a comprehensive understanding of the impact of CSA on its victims in relation to their resi-lience and PTG, and to shed light on the mechanisms that enable survivors to overcome the challenges they face. Method Participants To conduct this study, an ad hoc questionnaire on CSA experiences was developed and sent to the entire database of a sociosanitary center in Madrid Region and various associations and institutions that work in accompanying and caring for victims of CSA; 66 questionnaires were accepted as valid, resulting in a sample of 66 participants (59 women and 7 men, all recognized as victims), which ranges from less than 23 years old to 76, those between 43-57 years old (48.5%) being predominant. Instruments The questionnaire includes closed and semi-opened questions. The resulting database covers sociodemographic variables, a set of variables contextualizing the abuse, a set of variables that rate from 1-10 the level of intensity of the abuse as experienced then and now, and their levels of resilience and PTG. Additionally, their perceptions are captured by semi-open questions that ask to define with 10 words the trauma and PTG experienced. Lastly, subjects are asked to express the attitudes and actions they believe helped in the PTG process, the actions taken by individuals and their environment, the vital changes that the trauma brought and the existence of any type of repair. Data Analysis This study presents the descriptive statistics of the variables related to CSA to contribute to the provision of an image of the prevalence of CSA. The study uses thematic clustering of concepts to understand how CSA victims perceive the abuse in relation to their resilience and PTG and employs the testimonies of participants to illustrate the problematic. Results The findings reveal that the participants reported experiences of CSA at a relatively young age, with a mean of 8.67 years. The abuse was found to occur in a wide range of contexts, being domestic the most common, and the perpetrator was usually someone who was known to the victim (91.9%). Moreover, only a small proportion of cases were reported (4.5%). Despite the significant negative impact of CSA on its victims, the results indicate that it is possible for individuals to experience PTG. Results show that the intensity at which the abuse is experienced has decreased significantly and report high levels of resilience and PTG. The predominant themes associated with ASI include fear, violence, and submission. How-ever, despite this negative framing, the individuals studied were able to reframe their experiences in a positive light, using words such as strength, creativity, and resilience to describe their PTG. The narratives provided by the participants offer hope for future victims, as they highlight the relevance of breaking the silence surrounding the traumatic event and seeking support from important others as key steps towards PTG. Additionally, the participants convey a broader message to society – the need for greater awareness, understanding, and support for individuals who have experienced trauma. Discussion This study contributes to a better understanding of how victims of CSA cope with their trauma in relation to their resilience, with varying degrees of PTG. The sample of this study shows similar characteristics to previous national and international studies addressing the impact of CSA (Council of Europe, 2020; Ferragut et al, 2021): it takes places at very young ages, it is perpetrated by someone already known, primarily in the domestic-family sphere, it is surrounded by secrecy and not reported. Furthermore, the testimonies of the victims show the severity of its consequences and the difficulties to deal with the trauma due to the stigma and the power relationship between victim and aggressor, suggesting the need of a greater social and educational effort to ensure that victims find a social support network that aids him/her to dispel feelings of guilt and stigma. Additionally, the concepts used by the participants demonstrate the diversity of paths through which the trauma itself and PTG are experienced, highlighting two important aspects, one for the victims and one for society: for the victims, the need to express the trauma, to feel the support of the environment, and to break the silence surrounding CSA that prevents its victims from healing and growth; for society, the need of socio-educational plans designed to identify preventively potential abuse scenarios and to raise awareness in adult environments for greater understanding and support to minors and adults who have experienced the trauma. This paper might contribute to acknowledging that adults who have suffered CSA and were not recognized in their childhood can still experience processes of PTG, enabling them to live a healthy life despite their past experiences. This message to society can help many adult victims who have not yet been able to express what they have experienced and are suffering the consequences of such a silence. Lastly, it might serve as an alert for educational settings to be vigilant and provide support in preventing future abuses, as they are in a prime position to identify and address the problem from its root. Conflicto de Intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Para citar este artículo: Bermejo, J. C., Ruiz-Aragoneses, R. y Pérez-Miguel, E. (2024). El crecimiento postraumático y la resiliencia en las víctimas de abuso sexual infantil. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 1, Artículo e1. https://doi.org/10.5093/apea2024a1 Referencias |

Para citar este artículo: Bermejo, J. C., Ruiz-Aragoneses, R. y Pérez-Miguel, E. (2024). El Crecimiento Postraumático y la Resiliencia en las Víctimas de Abuso Sexual Infantil. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 1(1), Artículo e1. https://doi.org/10.5093/apea2024a1

Copyright © 2025. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS