Cognición Social de los Cuidadores y Control Inhibitorio en Niños Escolarizados: Una Revisión Sistemática

[Caregivers’ social cognition and inhibitory control in schoolgoing children: A systematic review]

Sol Lagos-Carrasco1, Amanda Flores-López1, Catalina Rodríguez-Fuenzalida1, Mauricio Mercado-Aravena1, 2 y Bárbara Cerda-Aedo2

1Universidad del Bio-Bio, Concepción, Chile; 2Universidad Adventista de Chile, Chillán, Chile

https://doi.org/10.5093/apea2025a1

Recibido a 22 de Enero de 2025, Aceptado a 18 de Julio de 2025

Resumen

La cognición social es un constructo utilizado principalmente en investigaciones referidas a diagnósticos clínicos, aunque existe un vacío teórico respecto a las dimensiones de la cognición social de los padres y su influencia en el desarrollo de las funciones ejecutivas de los niños. Se utilizó el método PRISMA para realizar una búsqueda de artículos científicos en seis bases de datos. Los artículos seleccionados se filtraron aplicando distintos criterios de inclusión y exclusión, obteniendo un total de ocho artículos para su análisis. Los artículos científicos seleccionados para análisis utilizan una metodología cuantitativa y en su mayoría presentan una comprobación de hipótesis con base en medidas estadísticas. Se destaca la importancia de las figuras significativas en la edad preescolar de los niños, sobresaliendo la respuesta que entregan los cuidadores desde ámbitos relacionados con la empatía, pues potencia un desarrollo en el área cognitiva y socioemocional del niño que permite un desenvolvimiento pleno en el ambiente.

Abstract

Social cognition is a construct primarily used in research related to clinical diagnoses. However, there is a theoretical gap regarding the dimensions of parental social cognition and its influence on the development of children’s executive functions. The PRISMA method was used to conduct a search for scientific articles in six databases. The selected articles were filtered by applying various inclusion and exclusion criteria, resulting in a total of eight articles for analysis. The scientific articles selected for analysis use a quantitative methodology and mostly present hypothesis testing based on statistical measures. The importance of significant figures during the preschool age of children is emphasized, highlighting the response provided by caregivers in areas related to empathy, as it enhances cognitive and socio-emotional development in children, allowing for a well-rounded engagement with their environment.

Palabras clave

Cognición social, Funciones ejecutivas, Empatía, Cuidadores, Estudiantes

Keywords

Social cognition, Executive functions, Empathy, Caregivers, Students

Para citar este artículo: Lagos-Carrasco, S., Flores-López, A., Rodríguez-Fuenzalida, C., Mercado-Aravena, M. y Cerda-Aedo, B. (2025). Cognición Social de los Cuidadores y Control Inhibitorio en Niños Escolarizados: Una Revisión Sistemática. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e1. https://doi.org/10.5093/apea2025a1

Correspondencia: mmercado@ubiobio.cl; mauriciomercado@unach.cl (M. Mercado-Aravena).

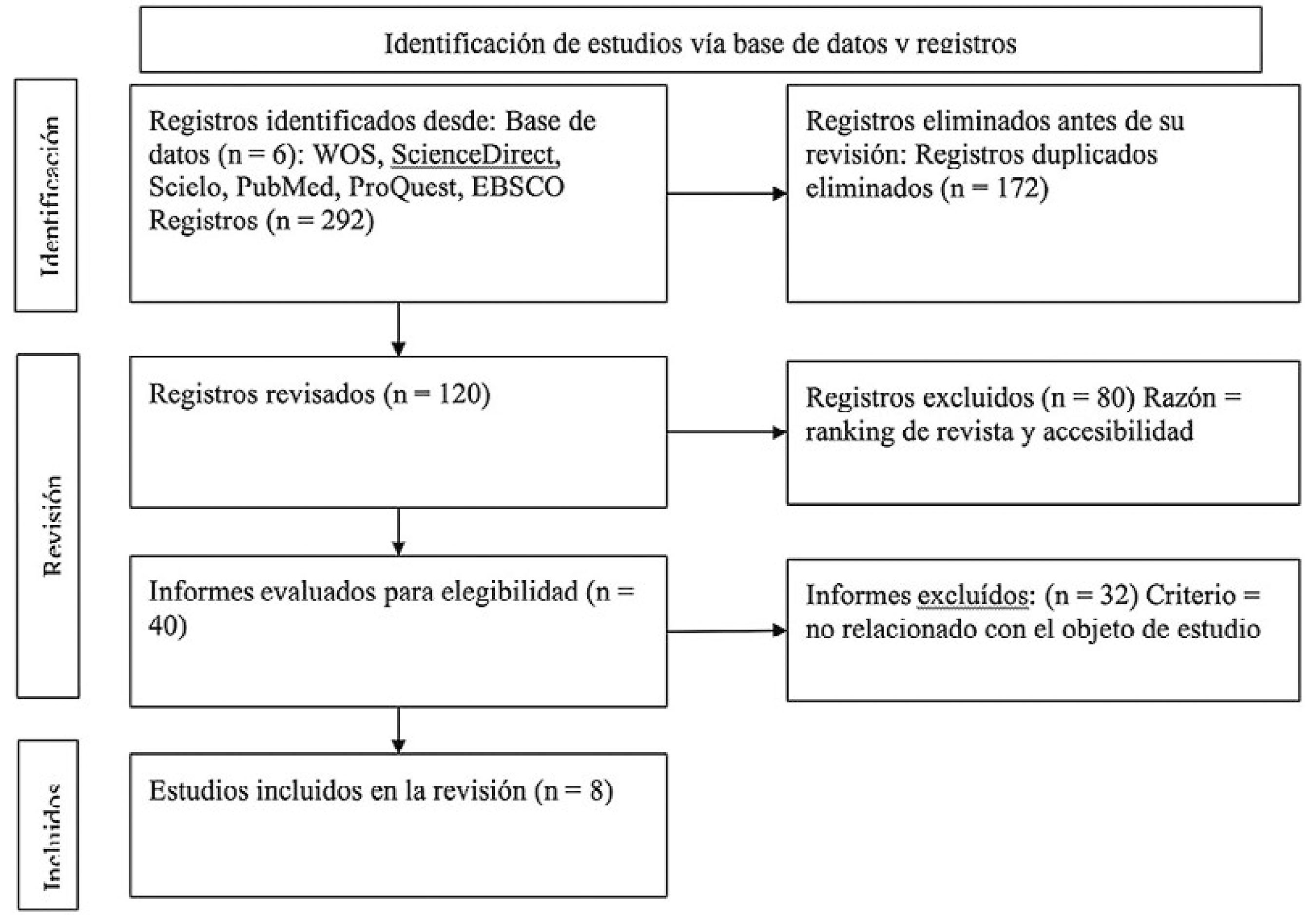

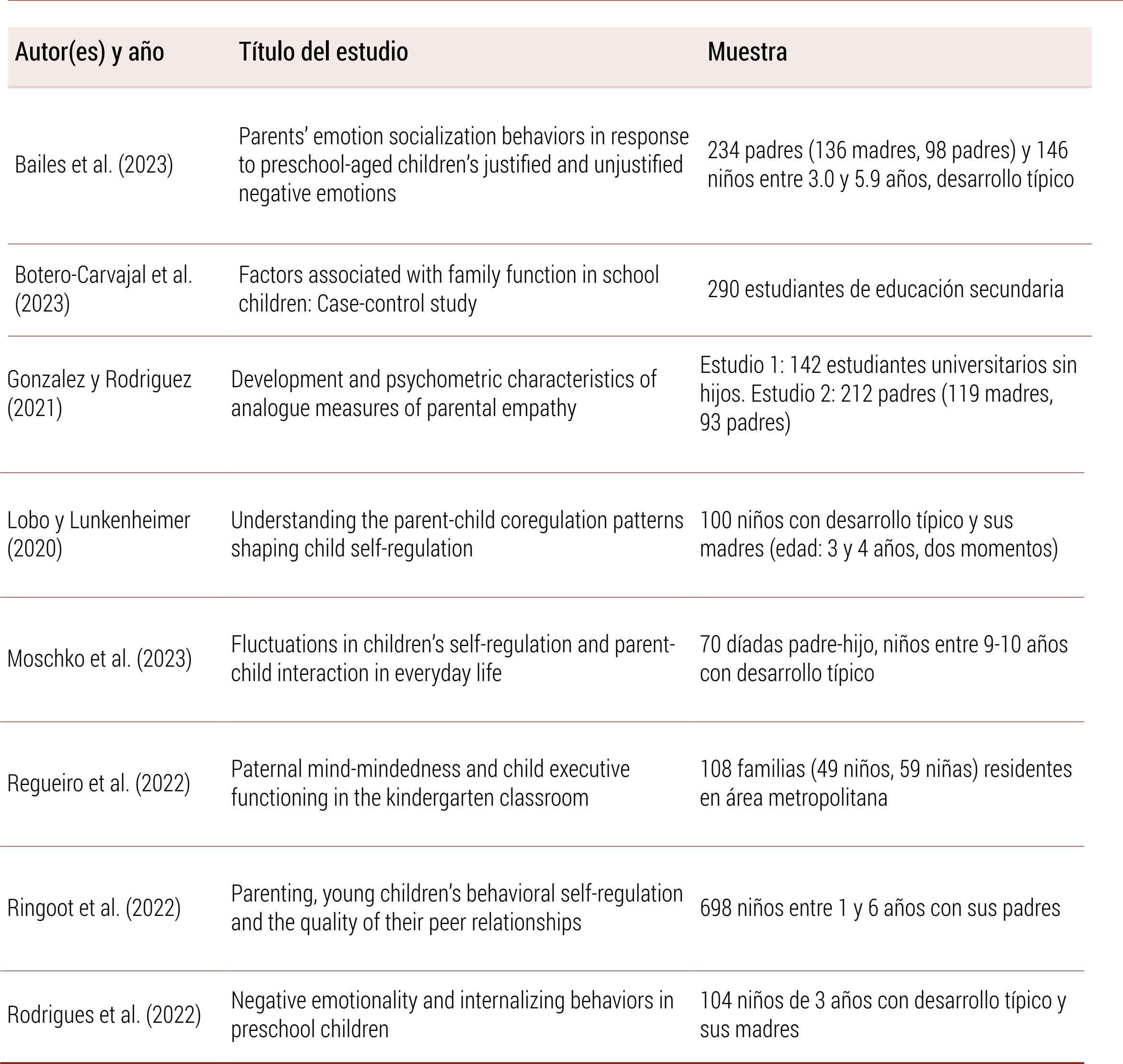

Los niños, desde pequeños, se encuentran inmersos en un contexto social en el que los cuidadores, junto con la constante interacción, cumplen un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño, siendo las interacciones apreciadas las que generarán, por ejemplo, mayores intercambios de afecto y empatía (Lee et al., 2022; Tissot et al., 2021). Las funciones ejecutivas (FFEE) son procesos mentales de orden superior que permiten controlar la conducta utilizando información previamente procesada (Regueiro et al., 2022), perfeccionándose mediante dos factores: la maduración progresiva cerebral y la estimulación ambiental (Koşkulu-Sancar et al., 2023). Algunos autores (Cristofori et al., 2019; Diamant y Smet, 2024; Diamond, 2020) consideran que las FFEE abarcan diversas habilidades, como la memoria de trabajo, un sistema cognitivo con la capacidad de almacenar e integrar información en el transcurso de alguna situación específica o actividad compleja para aplicarla durante su desarrollo, flexibilidad cognitiva, que facilita el pensamiento adaptativo frente a distintas responsabilidades, acciones o situaciones, y control inhibitorio, que actúa como la regulación de forma consciente del comportamiento, evitando conductas impulsivas (Noten et al., 2020). A los efectos de esta revisión sistemática, se hará énfasis en la capacidad de control inhibitorio (CI), una faceta clave de las FFEE (Fazel et al., 2024; Rodrigues et al., 2022) que permite suprimir estímulos, respuestas inapropiadas y pensamientos irrelevantes para alcanzar objetivos deseados (Rincón-Pérez et al., 2021; Simpson y Carroll, 2019). Debido a estas características, el CI destaca por su importancia en el rendimiento escolar y en el comportamiento socioemocional de los niños escolarizados, dado que es un predictor de conductas adaptativas en la etapa de la infancia (López et al., 2021; Zamora et al., 2020). Se entiende por cognición social (CS) al conjunto de procesos que integran el procesamiento de información necesaria para generar, mantener o regular interacciones sociales (López-Riquelme et al., 2022; Ziv y Arbel, 2020) en los cuales, gracias al intercambio de señales, se intercambia información entre los individuos y su entorno, permitiendo que el ser humano pueda originar una realidad compartida con los demás y adaptar sus distintas respuestas y actitudes basándose en esta realidad (Filley, 2020; Labbé et al., 2019). Según Loubat y Astudillo-Zúñiga (2019), la CS consta de distintas dimensiones, que se denominan (i) procesamiento emocional, que permite percibir y utilizar emociones, (ii) percepción social, útil para poder decodificar e interpretar claves sociales que se encuentran insertas en los gestos comunicativos de los demás, (iii) conocimiento social, factor clave para que el ser humano sea capaz de identificar esquemas sociales y tener una conciencia de roles, normas y objetivos de algunas situaciones sociales, (iv) estilo atribucional, que se aprecia en cómo las personas explican las causas de los resultados positivos y negativos en su vida, y (v) teoría de la mente, que se manifiesta en cómo representan las personas los estados mentales propios y de los demás. De esta forma, el concepto de empatía se relaciona con algunas de las dimensiones de la CS (Gallant, et al., 2020), definiéndose como la capacidad de comprender el estado mental de otra persona sin necesidad de compartir estados emocionales (Silva y Panciera, 2023). Diversos autores (Chen et al., 2020; Hughes et al., 2023; Ringoot et al., 2022) reconocen que para el desarrollo de los niños en sus distintas áreas es importante la interacción entre ellos y sus cuidadores. Es en este contexto en el que surge la pregunta: ¿hay en la actualidad pruebas de las dimensiones de la cognición social de los cuidadores y la influencia en el desarrollo del control inhibitorio en niños escolarizados? El objetivo principal de esta revisión sistemática es sistematizar investigaciones referidas a las dimensiones de la cognición social de los cuidadores y la influencia en el desarrollo del control inhibitorio en niños escolarizados con basándose en la búsqueda de antecedentes de investigación científica, en la cual es indispensable sintetizar y evaluar críticamente las pruebas acumuladas. Esta revisión sistemática se llevó a cabo conforme a las directrices PRISMA (Page et al., 2021), cumpliendo específicamente con los ítems 1-8, 10b, 13a, 16a, 17, 19, 20c, 23d, 26 y 27. Su objetivo era sistematizar investigaciones empíricas que abordaran las dimensiones de la cognición social de los cuidadores y su influencia en el desarrollo del control inhibitorio en niños escolarizados, con el fin de sintetizar y evaluar críticamente las pruebas científicas disponibles en esta área. Para conseguirlo se diseñaron ecuaciones de búsqueda específicas adaptadas a cada base de datos, combinando términos mediante operadores booleanos (AND, OR). Un ejemplo de la ecuación utilizada fue: (“social cognition” OR “empathy”) AND (“caregivers” OR “parents”) AND (“inhibitory control” OR “executive functions”) AND (“children” OR “school children”). Las estrategias se ajustaron según los descriptores controlados o indexaciones disponibles en cada motor de búsqueda. La búsqueda se llevó a cabo entre enero y marzo de 2024 e incluía estudios publicados entre enero de 2019 y diciembre de 2023, priorizando investigaciones recientes con acceso a texto completo en idioma inglés o español, en seis bases de datos: Web of Science (n = 94), ScienceDirect (n = 33), SciELO (n = 2), PubMed (n = 63), ProQuest (n = 25) y EBSCO (n = 75), obteniéndose un total de 292 artículos. Dos revisores de modo independiente llevaron a cabo la selección de los estudios. Las discrepancias fueron discutidas hasta alcanzar consenso. No se utilizaron herramientas automatizadas en esta etapa. La extracción de datos también fue ejecutada de forma independiente por dos revisores utilizando una matriz de análisis con variables previamente definidas: autor(es), año de publicación, muestra, tipo de intervención o medición, y principales resultados. Las diferencias de codificación fueron resueltas mediante discusión y consenso. Respecto a los desenlaces de interés, se recopilaron datos sobre indicadores de control inhibitorio en niños (evaluaciones conductuales y pruebas neuropsicológicas), así como dimensiones de cognición social en cuidadores (empatía, mentalización y estilo atribucional). También se consideraron variables complementarias como la edad y el sexo de los participantes, tipo de vínculo (madre, padre u otro cuidador), contexto sociofamiliar y diseño metodológico de los estudios incluidos. Después de la contabilización inicial de las investigaciones se eliminaron los artículos duplicados (n = 172), lo que redujo el corpus a 120 registros únicos. Tras una revisión preliminar y la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión establecidos se evaluaron 40 artículos para su posible incorporación. En esta segunda etapa de filtrado se seleccionaron exclusivamente aquellos estudios que abordaran temáticas relacionadas con la interacción entre cuidadores, padres o familias y niños en etapa preescolar. Como resultado se excluyeron 32 artículos que no cumplían con esta condición temática, quedando un total de ocho estudios seleccionados para el análisis final (véase Figura 1). Los criterios de inclusión consistieron en artículos y/o investigaciones referidas a: 1) interacciones entre padres/cuidadores y niños preescolares, 2) evaluación de dimensiones de la cognición social en adultos (como empatía, mentalización o estilo atribucional), 3) evaluación de funciones ejecutivas, 4) participación de niños escolarizados, 5) publicación en revistas científicas indexadas con ranking Q1 según SCImago Journal & Country Rank (SJR) y 6) presencia de indicadores de control inhibitorio en la evaluación de los niños. En cuanto a los criterios de exclusión, se eliminaron estudios que incluyeran: 1) padres o cuidadores con diagnósticos psiquiátricos, 2) niños con diagnósticos psiquiátricos, 3) padres o cuidadores que se encontraran en tratamiento psicológico en e l momento del estudio, 4) niños en tratamiento psicológico, 5) niños escolarizados con diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, 6) padres o cuidadores con diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, 7) niños con síntomas psicóticos o 8) padres o cuidadores con síntomas psicóticos. No se realizó una evaluación formal del riesgo de sesgo debido a la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos. No obstante, se priorizó la selección de investigaciones con criterios metodológicos rigurosos, publicadas en revistas de gran impacto científico. Los estudios seleccionados fueron agrupados temáticamente según las dimensiones específicas de la cognición social abordadas y el tipo de medida empleada para evaluar el control inhibitorio. Dada la diversidad de enfoques metodológicos, se llevó a cabo la síntesis de los resultados mediante análisis narrativo y comparativo. Cabe señalar que esta revisión no se registró en plataformas de protocolos como PROSPERO. Los artículos revisados, en su mayoría, presentan comprobación de las hipótesis propuestas, respaldada por estadísticos que comprueban su confiabilidad. Así, el estudio de Bailes et al. (2023) explica la correlación significativa entre comportamientos de cuidado y emociones referidas por los cuidadores en respuesta a emociones negativas que presentan los niños. Los investigadores comprueban su hipótesis y la relación entre variables con basándose en estadísticos de coeficiente de correlación (r), que oscilan entre los valores de .21 y .45 y R² entre los valores de .05 y .21. De igual forma, Moschko et al. (2023) utilizan coeficiente de correlación (r = .39, p = .24), denotando una correlación entre variables de moderada a débil, referidas a la autorregulación de los niños y la calidad de la interacción padre-hijo. En este sentido, Botero-Carvajal et al. (2023), desde una perspectiva más amplia, emplean el estadístico de razón de probabilidades (OR) para evaluar diferentes variables que pudieran afectar en la buena función familiar (OR = 0.17-0.51) y a la disfunción familiar (OR = 2.60-2.98), con un intervalo de confianza (IC) de 95 %. Por su parte, Gonzalez y Rodriguez (2021) realizan estudios referidos a la precisión de estímulos de la escala EMPAT, demostrando eficacia y patrones significativos en las escalas. Presentan una validación de instrumento mediante alfa de Cronbach (.70) y una correlación entre ítems de .30. Por otra parte, Lobo y Lunkenheimer (2020) realizan un estudio para determinar la correlación de patrones en la interacción de padres e hijos integrando el contenido afectivo y conductual. Para ello, aplica un coeficiente de regresión (β = .28, -.24), en conjunto con un error estándar (SE = .12, .08), demostrando la precisión de la estimación y, a su vez, complementando con un valor p (p = .02, .003) que permite el rechazo de la hipótesis nula. Regueiro et al. (2022) demuestran un coeficiente de regresión que oscila entre -1 y 1, determinando así la tendencia de los padres a hablar de los procesos mentales de sus hijos y la implicanción en el refuerzo de la capacidad del desarrollo de las funciones ejecutivas. A su vez, Ringoot et al. (2022) lograron mostrar diferencias significativas entre grupos con estadísticos como t student y valor p: t(575) = 3.30, p = .001, d = 0.27; t(692) = -2.43, p = .02, d = 0.18, referidos a la comparación entre niños y niñas en disciplina paterna y en sensibilidad materna, respectivamente. En contraste, Rodrigues et al. (2022) presentan un estudio basado en la correlación significativa entre emocionalidad negativa y comportamientos internalizantes; sin embargo, rechazan su hipótesis basada en valores de coeficiente de regresión y valor de p (B = 4.90, p < .001; B = -0.40, p = .88). La calidad de interacciones que presentan los cuidadores en los primeros años de vida del niño es de gran importancia para su desarrollo social, afectivo y cognitivo (Lanjekar et al., 2022; Tissot et al., 2021). El desarrollo de estas primeras experiencias sociales facilita que el niño aprenda y observe el mundo basándose en la reproducción e interpretación de los comportamientos de sus cuidadores (Barnett et al., 2022; Salvadori et al., 2021). En este sentido, Regueiro et al. (2022) detallan cómo los niños cuentan con habilidades como la autorregulación, que son parte de sus FFEE y son importantes para el éxito escolar y social, siendo las interacciones entre padres e hijos en el hogar las que se relacionan con las habilidades de los niños demostradas en el aula. De esta forma, autores como Lobo y Lunkenheimer (2020) no solo enfatizan la importancia de los cuidadores en la regulación emocional y el comportamiento de los niños, sino que también expresan cómo el trabajo e interacción conjunta entre padres e hijos permite un bienestar emocional y éxito en la vida diaria del niño, potenciando sus habilidades sociales y de autorregulación. Botero-Carvajal et al. (2023) destacan la importancia de un funcionamiento y estilo de crianza familiar adecuado para el bienestar de los niños a nivel emocional, social y académico. Siguiendo con esta misma línea, Moschko et al. (2023) visibilizan la relevancia sobre la interacción padre-hijo, pues manifiestan que el estrés o estado de ánimo influyen en las fluctuaciones de la autorregulación, y esto perjudica las relaciones padre-hijo. Por otro lado, es importante mencionar que el CI permite suprimir respuestas prepotentes e inapropiadas que se generan en diversas situaciones (Rincón-Pérez et al., 2021). Es en la infancia en donde los niños se deben ir adaptando a diversas tareas inhibidoras que se desarrollan de forma rápida (Simpson et al., 2019) y puede traer consigo consecuencias negativas. Rodrigues et al. (2022) explican que si bien el control inhibitorio funciona como moderador en niños preescolares, también puede llegar a influir en las emociones negativas y comportamientos internalizantes. Así, visibilizan que efectivamente disminuyen ciertas emociones y comportamientos al regular sus impulsos, pero trayendo consigo preocupaciones y ansiedades frente a distintos estímulos. Por lo tanto, promueven una identificación temprana para incentivar y concienciar sobre la regulación emocional saludable en los niños desde una educación y una crianza apropiadas. La CS se compone de diferentes dimensiones, algunas de las cuales se relacionan con el concepto de empatía (Gallant et al., 2020). La empatía facilita la asimilación de sentimientos e intenciones de los demás, permitiendo interacciones recíprocas confiables que van desarrollándose desde los primeros años de vida en la interacción del cuidador y el bebé (Rauchbauer y Grosbras, 2020). Se puede concebir de dos diferentes maneras: la primera, denominada empatía cognitiva, vinculada con las habilidades de las FFEE como el control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva; y la segunda, empatía afectiva, vinculada solo con el control inhibitorio (Schulte et al., 2022). Bailes et al. (2023) describen la forma en que los padres pueden ayudar a comprender y manejar las emociones de sus hijos, en especial las emociones negativas, prestando atención a factores como la empatía, el apoyo emocional y la orientación al problema que manifiestan los cuidadores al verse expuestos a emociones justificadas e injustificadas de los niños. Esto permite comprender su desarrollo a través de la crianza que reciban de sus padres y/o cuidadores. De igual forma, Gonzalez y Rodriguez (2021) presentan un estudio, basado en la empatía (entendiendo esta como una habilidad integral para una crianza positiva) en el que se destaca la importancia que tiene para los padres evaluar sus propias habilidades para reconocer y comprender las emociones de los niños a su cargo. Ringoot et al. (2022) reafirman la importancia de la crianza de los hijos como un factor clave para el desarrollo socioemocional de los infantes y un predictor para el funcionamiento en entornos sociales más amplios. De esta manera, resultan ser los estilos de crianza basados en la calidez, cohesión y disciplina los que tendrían mayores implicancias positivas en la capacidad de autorregulación del niño. La presente revisión ha permitido un análisis exhaustivo de las dimensiones de la cognición social, considerando los aportes de la teoría de la mente y la percepción social para entender la empatía en los cuidadores y su influencia en el desarrollo del control inhibitorio en niños escolarizados y evidenciando hallazgos que reafirman la influencia entre las variables. En cuanto a los puntos fuertes del estudio, las investigaciones incluidas cuentan con datos actualizados sobre las variables de estudio, reafirmando la importancia de la participación de las figuras significativas en los primeros años de vida de los niños y su desarrollo del control inhibitorio (Meng et al., 2020; Wang y Gai, 2024; Ziv y Arbel, 2020). Cabe destacar la síntesis de evidencia de los estudios, lo que favorece a la comprensión de las variables al permitir identificar cómo la interacción entre la CS y las prácticas parentales puede influir de forma significativa en el desarrollo del CI de niños escolarizados, detectando cómo pueden influir la calidad de las interacciones parentales, los estilos de crianza e incluso la sensibilidad de respuesta de las señales emocionales y sociales hacia los niños en la capacidad para suprimir respuestas impulsivas y regular su comportamiento. Entre las limitaciones de la investigación está la disponibilidad y calidad de los datos, dado que en su mayoría la recopilación de datos sobre variables relacionadas a la CS es realizada con escalas de autoinforme (Bailes et al., 2023; Botero-Carvajal et al., 2023; Lobo y Lunkenheimer, 2020; Moschko et al., 2023; Regueiro et al., 2022; Ringoot et al., 2022; Rodrigues et al., 2022). Otra de las limitaciones es la complejidad y multidimensionalidad de los constructos referidos a las FFEE y CS debidas a la diversidad de aspectos que estas últimas involucran. En cuanto a las proyecciones de este estudio, es posible destacar su repercusión en áreas referidas a la disciplina, como la psicología del desarrollo y la neurociencia cognitiva. Desde aquí, es posible reconocer un precedente en el conocimiento de los procesos mentales de los padres/cuidadores y el desarrollo de habilidades como la autorregulación en los niños a su cargo (Gonzalez et al., 2021), con aportaciones teóricas y empíricas a la investigación futura. Es importante mencionar los posibles alcances que tendría esta revisión en el área de investigación familiar, donde, desde una perspectiva multidisciplinar, puede ser de utilidad para las ciencias sociales y los tribunales de familia, entre otros. Principalmente, su foco está centrado en la crianza de los hijos, en la que se visualiza cómo se fortalecen o se debilitan vínculos, considerando que la familia cumple el rol de primer agente socializador (Moschko et al., 2023). Uno de estos entornos es el área educativa, la cual tiene relación con las instituciones en las que están inmersos niños y padres, así como los profesionales que trabajan en ellas. Esta relación es crucial, ya que permite conocer de qué modo logran desenvolverse los niños e interactuar con sus iguales, así como con otras personas pertenecientes al mismo entorno. Conflicto de Intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Para citar este artículo: Lagos-Carrasco, S., Flores-López, A., Rodríguez-Fuenzalida, C., Mercado-Aravena, M. y Cerda-Aedo, B. (2025). Cognición social de los cuidadores y control inhibitorio en niños escolarizados: una revisión sistemática. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e1. https://doi.org/10.5093/apea2025a1 Referencias |

Para citar este artículo: Lagos-Carrasco, S., Flores-López, A., Rodríguez-Fuenzalida, C., Mercado-Aravena, M. y Cerda-Aedo, B. (2025). Cognición Social de los Cuidadores y Control Inhibitorio en Niños Escolarizados: Una Revisión Sistemática. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e1. https://doi.org/10.5093/apea2025a1

Correspondencia: mmercado@ubiobio.cl; mauriciomercado@unach.cl (M. Mercado-Aravena).

Copyright © 2026. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS