“Tiempo de Juego/Tiempo Social”: un Programa para Enseñar Habilidades Sociales a Preescolares con Autismo

[“Play Time/Social Time”: A programme to teach social skills to preschoolers with autism]

María Contreras Salamanca1, Asunción González-del-Yerro Valdés1 y Lorena Chamorro Madrid2

1Universidad Autónoma de Madrid, España; 2Colegio de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid, España

https://doi.org/10.5093/apea2025a2

Recibido a 13 de Septiembre de 2024, Aceptado a 16 de Junio de 2025

Resumen

Fomentar el desarrollo de las competencias social y comunicativa constituye un objetivo prioritario en el tratamiento del alumnado con trastornos del espectro del autismo (TEA). El objetivo de este estudio es analizar los efectos que tiene sobre ambas competencias la intervención denominada Play Time/Social Time [Tiempo de Juego/Tiempo Social]. Participaron dos niñas y siete niños que asistían al último curso de Educación Infantil. Cuatro de ellos habían recibido el diagnóstico de TEA. Se utilizó un diseño pre-post. Para evaluar las competencias previamente citadas, se emplearon la Escala de Impresiones del Profesor y la Subescala de Comunicación (de la Escala para Evaluar Habilidades Adaptativas ABAS II). Los resultados mostraron mejoras significativas en el desarrollo comunicativo y social de todo el alumnado. Se discuten los factores que pudieran haber condicionado la eficacia del programa, así como la utilidad que podría tener esta intervención para enseñar habilidades sociales y comunicativas de forma precoz y universal.

Abstract

Supporting social and communicative competences is a priority in any intervention with children with autism spectrum disorders (ASD). The aim of this study is to analyse the effects of the “Play Time/Social Time” programme on both competences. Two girls and seven boys who attended the last course of Early Childhood Education participated in the research. Four of them had a diagnosis of ASD. A pre-post design was used. The Teacher Impression Scale and the Communicative Subscale of the Adaptive Behaviour Assessment System-II (ABAS-II) were used to assess social and communicative skills. The results showed a significant improvement of children’s communicational and social development. The factors that could have conditioned the programme effectiveness as well as the possible utility of the intervention to teach social and communication skills in an early universal way are discussed.

Palabras clave

Play Time/Social Time, Trastorno del espectro del autismo, Habilidades sociales, Desarrollo comunicativo

Keywords

Play Time/Social Time, Autism spectrum disorders, Social skills, Communicational development

Para citar este artículo: Salamanca, M. C., Valdés, A. G. y Madrid, L. C. (2025). “Tiempo de Juego/Tiempo Social”: un Programa para Enseñar Habilidades Sociales a Preescolares con Autismo. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e2. https://doi.org/10.5093/apea2025a2

Correspondencia: asuncion.gonzalezdelyerro@uam.es (A. González-del-Yerro Valdés).

Los programas de intervención dirigidos a optimizar el desarrollo, el aprendizaje y la calidad de vida del alumnado con TEA se plantean como meta prioritaria la mejora de su desarrollo comunicativo y social. Boyd et al. (2010), Odom et al. (2010) y Steinbrenner et al. (2020) los clasifican en dos grupos: 1) los tratamientos integrales dirigidos a paliar los síntomas nucleares del autismo, caracterizados por aplicarse de forma intensiva (por ejemplo, durante 25 horas semanales) durante un periodo largo de tiempo (un año o más) como, por ejemplo, el Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children (TEACCH) (Mesibov et al., 2004) y el Programa Denver (Rogers y Dawson, 2020) y 2) las intervenciones centradas en una dimensión que son intervenciones más breves cuyo objetivo es el logro de un determinado resultado o de dos. Una buena parte de los programas que se centran en una dimensión en el ámbito del autismo se dirigen a mejorar las habilidades sociales. Estas destrezas son necesarias para desenvolverse en la vida (Luckasson et al., 2002) y para mantener relaciones sociales responsables, por lo que constituyen uno de los tres componentes básicos de la conducta adaptativa (Montero y Fernández-Pinto, 2021). Los déficits que se producen en este área se dividen en dos grupos (Caballo y Verdugo, 2005): 1) los de adquisición, por no haber adquirido esas habilidades y 2) los de ejecución, caracterizados por no utilizar una habilidad que se tiene. Moody et al. (2025) revisaron las pruebas (obtenidas entre 2012 y 2022) con las que cuentan los programas dirigidos a subsanar los primeros, clasificándolos en seis grupos: 1) la enseñanza en grupo de habilidades sociales (consistente básicamente en aplicar en grupo el entrenamiento en destrezas sociales), 2) el entrenamiento en habilidades sociales (mediante la aplicación de estrategias cognitivo-conductuales, tales como el modelado en vivo, el videomodelado, la práctica y el refuerzo), 3) los programas mediados por compañeros de clase (consistentes en enseñarles a invitar a jugar, hablar o llevar a cabo alguna actividad a los que tienen dificultades y a mantener la interacción durante el máximo tiempo posible), 4) los programas centrados en redes de compañeros (en los que un adulto avala la relación del alumnado con TEA en un grupo con desarrollo normotípico), 5) los programas mediados por la tecnología, que pueden adoptar distintas formas, como el uso de robots (aunque los estudios realizados deben superar algunos problemas metodológicos), o los que combinan la narrativa propia de las historias sociales con recursos audiovisuales realizados con imágenes del alumno (Hanrahan et al., 2020), 6) la educación emocional y 7) otros (como la terapia LEGO, las historias sociales y los patios inclusivos realizados sin tener siempre suficiente rigor metodológico). Los primeros son los más frecuentes y los que cuentan con un mayor respaldo empírico. No obstante, la aplicación de estos programas en la Escuela Infantil es escasa (Moody et al., 2025), razón por la que Park et al. (2022) adaptaron a esta primera etapa educativa el programa PEERS [Programe for the Education and Enrichment of Relational Skills] inicialmente elaborado para mejorar las habilidades sociales de adolescentes y adultos con TEA. La adaptación consistió en utilizar muñecos de guiñol como recurso con el que mostrar y practicar habilidades sociales, organizar grupos de juego en los que ensayar lo aprendido y enseñar a las familias a animar a sus hijos a que reconozcan sus progresos, y a ayudarles a establecer y mantener lazos de amistad. Otro programa de enseñanza en grupo (que no ha sido todavía suficientemente probado) es el Superheroes Social Skills Program (Jenson et al., 2011). No obstante, Radley et al. (2016) lo aplicaron durante once sesiones semanales de una hora de duración consiguiendo mejorar las habilidades sociales de dos alumnos de cuatro años con TEA. Para ello, los autores mostraron tres vídeos en los que sus protagonistas (de edad similar a la que tenían los participantes) explicaban paso a paso cómo utilizar cada habilidad social, pedían a los niños que señalaran si las conductas que el especialista les mostraba las ejemplificaban y las practicaban durante un juego con un compañero con desarrollo típico. Frea et al. (1999) compararon la eficacia derivada de la aplicación de un programa de enseñanza en grupos estructurados con otro dirigido a promover el establecimiento de lazos de amistad. Los juegos empleados en el primer programa se diferenciaban del juego espontáneo utilizado en el segundo en cuatro características: 1) la formación del grupo (que en el programa decidía el especialista), 2) el lugar en el que se desarrollaban las actividades (que en la intervención contaba únicamente con los materiales propios del juego), 3) la descripción previa del juego y de los roles que el alumnado adoptaría y 4) las propuestas que el profesorado podría sugerir. El segundo programa consistió en organizar los juegos que normalmente tienen lugar en las escuelas infantiles, de forma que el alumnado con desarrollo atípico (ADA) adquiriera protagonismo y recibiera la atención de sus iguales, por ejemplo, la profesora se aseguraba de que le hicieran cosquillas en el juego “Simón dice” (“Haz cosquillas al amigo que está…”), procuraba que le capturaran para darle un abrazo en el juego London Bridge, etc. Los autores observaron que las características de los niños condicionaban el éxito del programa, pues mientras uno de los participantes mostraba que disfrutaba de la atención de sus compañeros, a la niña que participó en el segundo programa las atenciones que recibió en los juegos le resultaron molestas. Lopata et al. (2018), por su parte, observaron que el entrenamiento en habilidades sociales, en especial las del currículo social de McGinnis y Goldstein (2003), podía aplicarse a niños de entre cuatro y seis años con TEA en clases de una hora que tuvieron lugar cinco días a la semana, durante cinco semanas, en un campamento de verano. Las familias y los especialistas confirmaron la mejoría social que experimentaron los participantes tras la aplicación del programa que los autores adaptaron previamente. En la Escuela Infantil, los programas mediados por compañeros se desarrollan en torno al juego consiguiendo, por ejemplo, aumentar el número y la duración de las interacciones entre compañeros (Katz y Girolametto, 2013). Ganz y Flores (2010) aplicaron un programa en el que utilizaron guiones escritos para enseñar a jugar a los niños con TEA y a sus compañeros con desarrollo neurotípico, a cómo actuar para dirigir la atención de los compañeros hacia el objeto central del juego, a implicarse en él y a responder verbalmente. Los autores observaron la mejoría social y lingüística que experimentaron los alumnos en las fases en las que se aplicaron los guiones. Odom y McConnell (1997) fueron pioneros en la aplicación de estos programas que se desarrollan en juegos en los que participan niños con desarrollo típico y atípico. Elaboraron el que denominaron Play Time/Social Time (en adelante, PT/ST), con el fin de enseñar seis habilidades sociales básicas: compartir, persistencia, pedir un juego, organizarlo, negociar o llegar a acuerdos, y pedir ayuda o ayudar, en contextos de juego estructurado populares tales como las construcciones, las cocinitas, las tiendas, puzles, plastilina o dibujo. Las sesiones comenzaban recordando las normas del juego y transcurrían siguiendo las fases propias del modelo cognitivo conductual (adaptado a la primera infancia): presentación de la habilidad (y reflexión sobre las circunstancias en las que se aplica mediante una discusión guiada que comenzaba a aplicarse en la séptima sesión), modelado, práctica del modelo y aplicación de la habilidad en el juego estructurado. El programa constaba de nueve fases. El objetivo de la primera fue familiarizar al alumnado con la dinámica de los juegos, conseguir que se encontrara bien en el nuevo escenario y promover el conocimiento entre compañeros. El de la segunda fue enseñar explícitamente las habilidades sociales (en 25 lecciones). El de la tercera y la cuarta propiciar la toma de conciencia de las habilidades que se iban poniendo en práctica tanto en las sesiones de enseñanza, como en el contexto natural mediante la utilización de apoyos visuales (caras sonrientes). El objetivo de las restantes fases fue el mantenimiento de los comportamientos aprendidos y la disminución de apoyo. Odom et al. (1999) utilizaron una investigación pre-post con grupo control para analizar los efectos de ese programa en las habilidades sociales de escolares que tenían de media 58.5 meses y que acudían a colegios regulares y a colegios de Educación Especial. Además del grupo control, la variable independiente adoptó otros cuatro valores: 1) EA, grupo estructurado compuesto por seis estudiantes con y sin desarrollo atípico a los que enseñaba el profesorado sin fomentar la interacción entre compañeros, 2) CS, grupos de colegios de Educación Especial con los que se desarrollaban, básicamente, las dos primeras fases del programa previamente descrito, 3) PM, condición caracterizada por la breve aplicación de un programa de 10 sesiones de enseñanza explícita de habilidades sociales y práctica en grupos mixtos de niños (con y sin desarrollo atípico) y de una segunda parte en la que se reforzó el uso de lo aprendido en condiciones naturales y 4) CM, condición que unió las características de los programas EA, CS y PM. Los resultados mostraron que tras la aplicación del programa todos los grupos mejoraron su iniciativa en la interacción y que las puntuaciones en competencia social que el profesorado asignó al alumnado que participó en las condiciones CS y PM fueron superiores a las del resto de los grupos, mientras que el alumnado valoró de forma más positiva las habilidades del grupo EA. Todo ello condujo a los autores a aconsejar que se incluyeran en los programas de enseñanza de habilidades sociales tiempos y espacios que promovieran el juego en el alumnado con desarrollo típico y atípico. Szumski et al. (2019) sometieron igualmente el programa PT/ST a juicio experimental comparándolo con una versión de otro denominado I Can Problem Solve (Shure, 2002), dirigido a enseñar en 59 sesiones a resolver conflictos sociales mediante el diálogo al alumnado de entre tres y seis años. La enseñanza consistía en la lectura de cuentos ilustrados que presentaban situaciones conflictivas que podían ocurrir en la Escuela Infantil y la presentación de tareas tales como participar en juegos cortos, inferir las consecuencias de una acción, dar ideas, reflexionar, etc., que ofrecían la posibilidad de ganar un punto si se resolvían bien. El análisis de los resultados de esta investigación puso de manifiesto que las repercusiones derivadas de la aplicación del programa PT/ST fueron más generales que las alcanzadas con el otro programa, ya que mientras ambas intervenciones resultaron eficaces para enseñar a resolver problemas, solamente la primera consiguió, además, que el alumnado mejorara sus habilidades básicas de interacción social. En los últimos años, el programa PT/ST ha vuelto a despertar el interés científico. Recientemente, Siljehag y Westling-Allodi (2023) analizaron la capacidad que tenía el profesorado de tres escuelas infantiles para aplicarlo y las repercusiones de la experiencia en su competencia profesional, el nivel de inclusión de sus aulas y las interacciones del ADA con quien tenía un perfil normotípico. Las propias profesoras manifestaron que la experiencia les había permitido mejorar su práctica educativa, pues comenzaron a entablar una relación más cercana con su alumnado, a mostrarse más capaces de detectar sus necesidades y ajustar el programa a sus competencias e intereses. Además, los niños mejoraron de forma estadísticamente significativa las puntuaciones que obtuvieron en la Escala de Impresiones del Profesorado (Odom y McConnell, 1997), aumentaron la frecuencia de las interacciones sociales y mejoraron el nivel de inclusión de las clases. Igualmente, Gladh et al. (2022) enseñaron a cuatro profesoras de clases de tres a cinco años a aplicar el programa PT/ST y les proporcionaron un manual con instrucciones. Dos de ellas recibieron, además, una sesión de coaching. Los autores analizaron la repercusión de la intervención en los juegos que se desarrollaron en la escuela, la implicación del alumnado (formado por cuatro escolares con desarrollo atípico y otros cuatro con perfil neurotípico), sus habilidades sociales y el nivel de inclusión que había en el aula, así como la influencia que tuvo la fidelidad con la que se aplicó el programa y la sesión de coaching. El análisis de los resultados mostró que tras la aplicación del programa mejoraron las puntuaciones que alcanzaron tres de los cuatro niños con TEA. Los autores atribuyeron la causa de que no se observara mejora en el cuarto alumno a la falta de motivación que comenzó a mostrar su compañero de juegos a lo largo de la intervención. No obstante, la implicación en los juegos fue la tónica general a lo largo del estudio, especialmente cuando en las sesiones se ofrecían materiales atractivos, se permitía a los jugadores desempeñar distintos roles y se daban las instrucciones con claridad. Aunque todas las profesoras aplicaron con fidelidad el programa, las que recibieron una sesión de coaching lo implementaron con mayor rigor. No obstante, la intervención benefició a todos los participantes del proyecto, mejorando la participación del ADA en las actividades y juegos que se desarrollaban en el aula junto al resto de la clase. Los autores comprobaron que dos de las cuatro escuelas mejoraron el nivel de inclusión de la educación que impartían y que esta mejoría no se debía a la sesión de coaching. A pesar de que las sesiones del programa PT/ST incluyan el componente verbal que suele acompañar la puesta en práctica de la habilidad enseñada, no tenemos constancia de la existencia de estudios que hayan analizado cómo repercute ese programa en el desarrollo lingüístico. No obstante, sí se ha observado que tanto aquellos programas de enseñanza en grupo como los mediados por iguales se acompañan de una mejoría en la comunicación y en el lenguaje. Bauminger-Zviely et al. (2020) enseñaron a 65 preescolares con TEA a jugar, conversar o a relacionarse mejor con los demás utilizando como técnicas la enseñanza explícita, la resolución de problemas, la representación de roles, juegos, actividades artísticas, vídeos y apoyos visuales en sesiones semanales de 65 minutos que se desarrollaron en el aula específica durante seis meses. Los especialistas se aseguraron de que los alumnos practicasen cada habilidad enseñada jugando con compañeros con desarrollo neurotípico. Utilizando métodos de recogida de información diferentes (observación natural, escalas) y distintos informantes, los autores demostraron que el alumnado tratado obtuvo mejorías mayores que el del grupo control en las habilidades enseñadas, así como en otras habilidades adaptativas (especialmente en la habilidad para conversar). Del mismo modo, Schmidt et al. (2017) en un estudio pre-post con grupo control utilizaron un programa compuesto por dos elementos: a) un grupo de lectura liderado por la maestra con el fin de mejorar el nivel de alfabetización de la clase y b) un programa para enseñar habilidades comunicativas y sociales que se utilizaba en juegos estructurados que ofrecían numerosas oportunidades de práctica. Los autores observaron que el número de palabras emitidas y el índice de variedad léxica (número de palabras distintas entre el número total de palabras) de las muestras obtenidas después de la intervención fueron superiores a las obtenidas previamente. No obstante, no hubo diferencias significativas pre-post ni en la longitud media de emisión (número medio de palabras producidas por emisión), ni en el cociente entre el número total de palabras de categorías distintas y el número total de palabras utilizadas (Type Token Ratio). O’Donoghue et al. (2021) estudiaron los efectos de las intervenciones mediadas por compañeros en la comunicación y la socialización del ADA que se encontraba en el primer o en el segundo estadio del desarrollo lingüístico. Solamente siete de los 25 estudios seleccionados incluían el lenguaje oral como variable dependiente y todos ponían de manifiesto que se había producido una mejoría en el lenguaje tras la intervención. Uno de estos estudios fue el que desarrollaron Barber et al. (2016) con tres niños con desarrollo atípico que tenían entre tres y cuatro años, aplicando la intervención denominada Stay, Play, Talk (English et al., 1997) que consistía en enseñar en el despacho del especialista a otros tres niños que actuaban como tutores a estar con el alumno que presentaba desarrollo atípico (Stay), a jugar con él (Play) y a hablar sobre lo que estaban haciendo (Talk). Los resultados pusieron de manifiesto una gran mejoría en las habilidades comunicativas de los tres niños (especialmente del que se expresaba con signos y emisiones de una palabra antes de la intervención) y que todos mejoraron su forma de responder a las iniciativas del compañero. Este estudio plantea un objetivo similar: analizar la repercusión del programa PT/ST en el desarrollo comunicativo y social del alumnado. Objetivos de la Investigación Los objetivos e hipótesis de esta investigación son los siguientes:

Hipótesis

Participantes Participaron en la investigación siete niños y dos niñas de dos clases del último curso de Educación Infantil (a los que nos referiremos con nombres ficticios), que tenían entre cinco y seis años. En el expediente académico de cuatro de ellos figuraba el diagnóstico de TEA (a los que pusimos nombres que terminan con la letra “o”). De estos cuatro, tres (Sancho, Pedro, Alfonso) eran capaces de comprender y exponer cuentos, relatos y composiciones sencillas. El cuarto (Ramiro) expresaba sus necesidades utilizando emisiones de una palabra y gestos. Este último niño se incorporó al programa el sexto día en el que se desarrolló en su aula. Aunque los alumnos eran de clases distintas, se conocían entre sí y habían jugado juntos, pues habían cursado en la misma escuela todo el segundo ciclo de Educación Infantil. El hecho de haber obtenido la autorización de las familias y cursar el último curso de Educación Infantil del colegio elegido por conveniencia fueron los criterios de selección de los participantes. Diseño de la Investigación y Variables Relevantes Siguiendo las recomendaciones de Byiers el al. (2012), se utilizó un diseño AB en el que la variable independiente fue el programa de intervención PT/ST que posteriormente se explicará y las variables dependientes: las habilidades sociales y el desarrollo comunicativo y lingüístico de todo el alumnado, especialmente del que tenía TEA. Instrumentos de Recogida de Información Para evaluar el desarrollo social y comunicativo se utilizó respectivamente la Escala de las Impresiones del Profesor (Odom y McConnell, 1997) y la subescala Comunicación de la Escala para evaluar Habilidades Adaptativas ABAS II (Harrison y Oakland, 2003). La primera se compone de 16 ítems (como, por ejemplo, “El niño toma su turno cuando juega”) que se evalúan con una escala de uno a cinco que tiene los siguientes valores: 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = alguna vez, 4 = con frecuencia y 5 = con mucha frecuencia, tras haber observado al niño al que se va a evaluar jugar con otro u otros compañeros sin ayuda durante cinco minutos. La Escala para evaluar Habilidades Adaptativas ABAS II (Harrison y Oakland, 2003) mide la conducta adaptativa desde los 0 a los 89 años. Se compone de 11 subescalas: comunicación, utilización de los recursos comunitarios, habilidades académicas funcionales, vida en el hogar o en la escuela, salud y seguridad, ocio, autocuidado, autodirección, social, motora y empleo. La escala que evalúa el desarrollo comunicativo consta de 45 ítems, divididos en función de la edad de los niños a los que se evalúa en dos partes: los 23 primeros para edades comprendidas entre los 2 y los 5 años y los 22 restantes para las que se extienden desde los 5 hasta los 21. En el estudio se utilizaron estos últimos ítems debido a la edad de los participantes. Esta escala tiene cuatro niveles de desempeño: 1 = no es capaz, 2 = nunca o casi nunca [de las veces en las que es necesario], 3 = a veces cuando es necesario y 4 = siempre o casi siempre cuando es necesario. Asimismo, la subescala ofrece la opción de marcar que se evalúa en función de una suposición (evaluación que se computa posteriormente con el valor que se otorga a no es capaz). Las tutoras de las aulas de referencia y la del aula específica evaluaron de forma consensuada la habilidades comunicativas y sociales del alumnado antes y después de la aplicación del programa. El alfa de Cronbach mostró que la escala utilizada para evaluar el desarrollo social y comunicativo del alumnado antes y después de aplicar la intervención tenía una fiabilidad excelente (α = .959 y α = .900) para la evaluación “pre” del desarrollo social y comunicativo respectivamente, y para la evaluación “post” (α = .959 y α = .936, respectivamente). En los resultados se presentará la puntuación total que obtuvo cada escolar en ambas escalas. Asimismo, se utilizó la observación participante y un registro narrativo para anotar información relevante sobre la comunicación y la puesta en práctica de las habilidades enseñadas en las distintas sesiones y que la Lista de Evaluación Diaria que Odom y McConnell (1997) recomienda utilizar y que se explica posteriormente. Procedimiento Tras presentar la propuesta de intervención en el colegio, se celebró una reunión en la que se informó a las familias de los objetivos y procedimientos de evaluación del estudio y se les pidió permiso para llevarlo a cabo. Una vez obtenidas las autorizaciones, se evalúo el desarrollo comunicativo y social del alumnado y se analizaron las puntuaciones obtenidas con el fin de conformar los grupos. Se formaron tres parejas (Pedro-Miguel, Ramiro-Enrique y Sancho-Jorge) y un trío (Alfonso, Lucía y Sofía). Las tres primeras estuvieron formadas por un niño con desarrollo atípico que había obtenido una puntuación baja en el desarrollo social y otro con desarrollo típico que había conseguido, por el contrario, notas elevadas. El trío estuvo igualmente formado por un alumno con desarrollo atípico y dos alumnas normotípicas, una de ellas con un nivel intermedio de habilidades sociales y la otra bajo (Tabla 2). No obstante, se formó un trío los días en los que faltaba uno de los alumnos de la pareja. Los dos alumnos que alcanzaron las puntuaciones más altas no se encontraban en la misma aula. Programa de Intervención Como se indicó previamente, en este estudio se aplicó el programa PT/ST con el fin de enseñar en contextos lúdicos seis habilidades sociales: 1) compartir, 2) persistencia, 3) pedir compartir o un juego, 4) organizar el juego, 5) negociar y 6) ayudar y pedir ayuda. Cada una de ellas se presentó en una sesión que solía prolongarse unos 20 minutos y que constaba de cuatro fases:

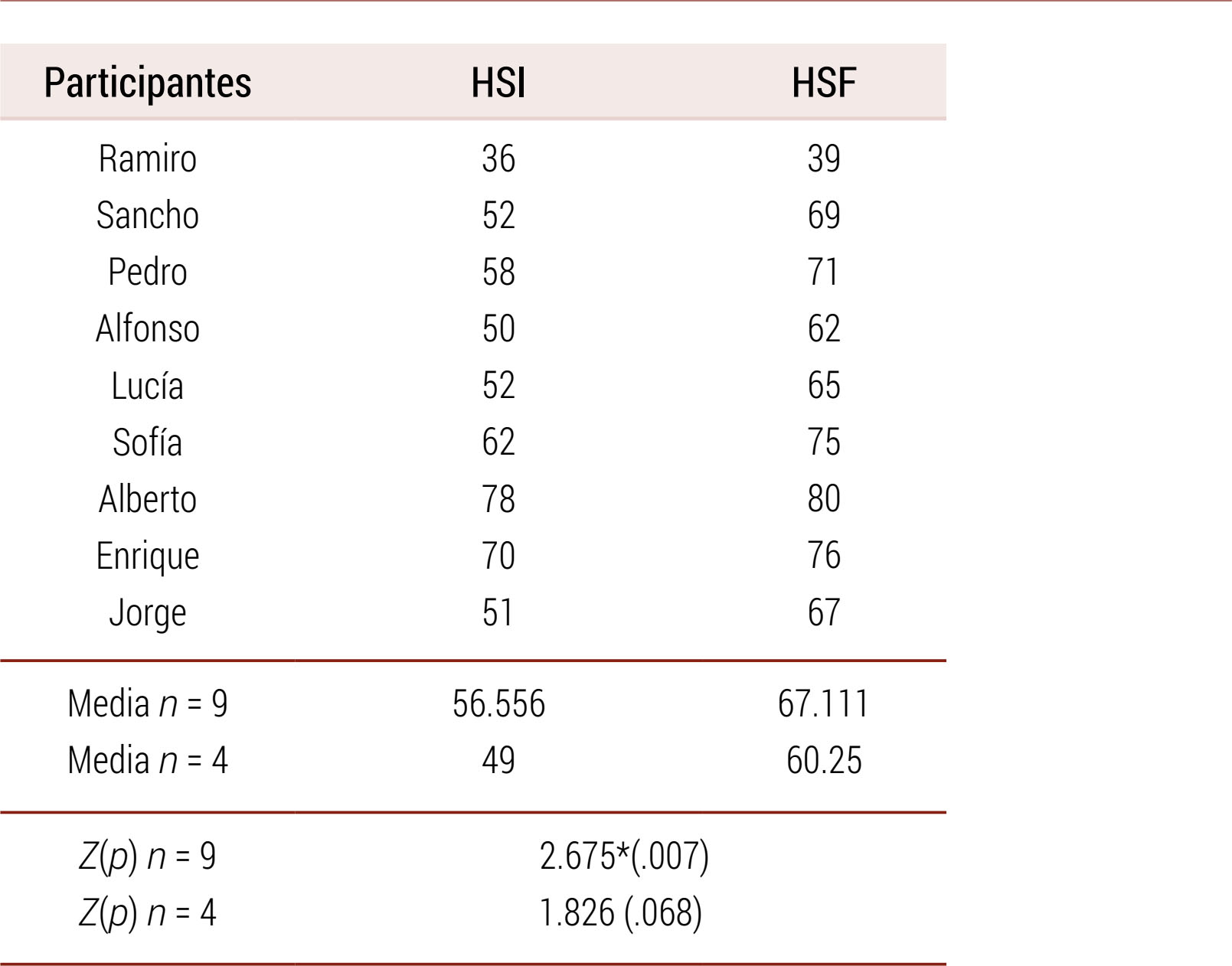

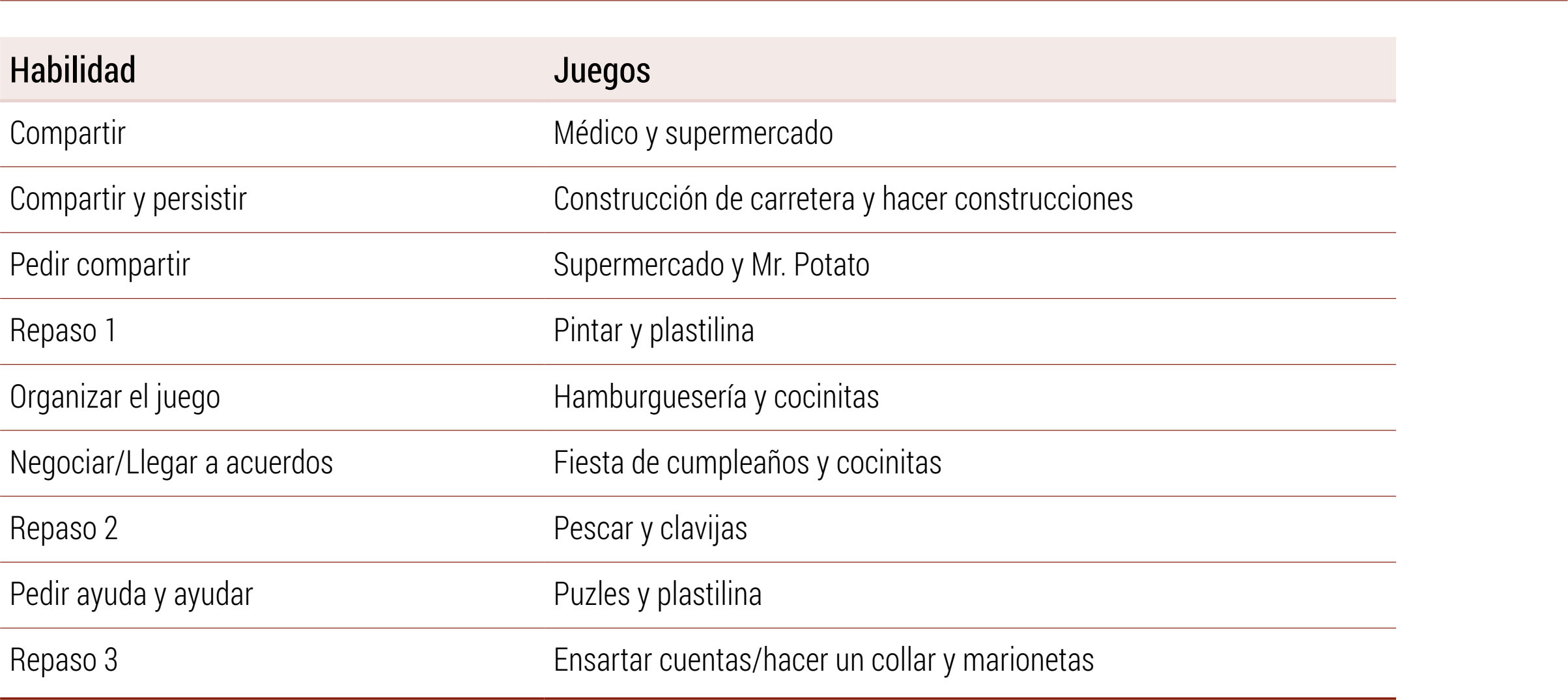

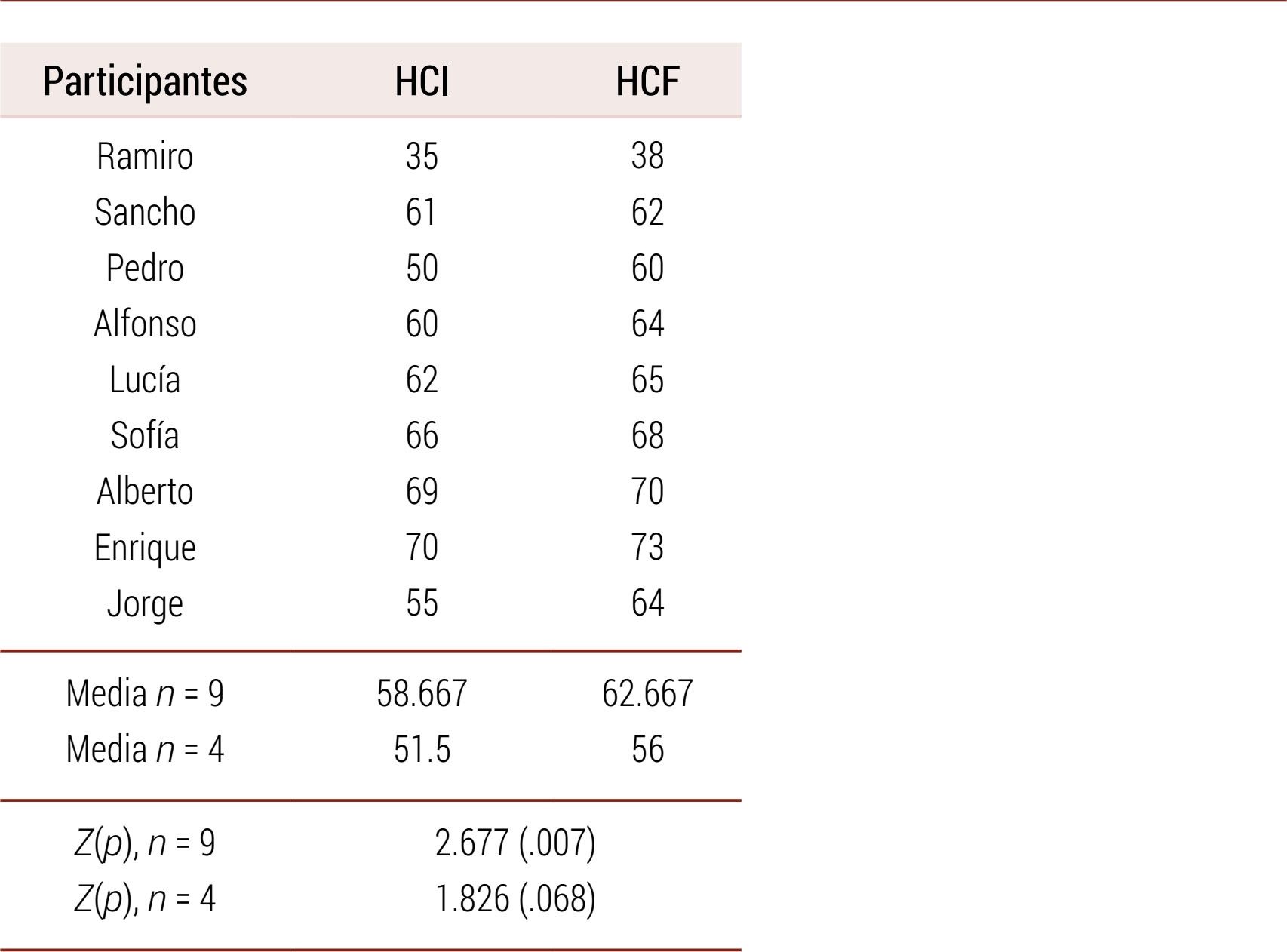

Se propusieron los juegos que Odom y McConnell (1997) incluyeron en su programa. Concretamente, se emplearon los que indicamos en la Tabla 2 para enseñar cada habilidad. Tabla 2 Habilidades sociales antes (HSI) y después (HSF) de la intervención y contraste estadístico de todo el grupo (n = 9) y del alumnado con TE (n = 4)   El programa aplicado constó de las dos primeras fases del programa original: 1) la introducción, reducida a una sesión de juego libre con algunos de los materiales de los juegos a los que jugarían posteriormente con el fin de que los niños se familiarizaran con ellos (pues los miembros del grupo se conocían con anterioridad) y 2) 22 sesiones dedicadas a la enseñanza explícita de habilidades sociales desarrolladas durante once días en el aula 1, y en el aula 2 se impartieron 18 sesiones durante nueve días, a razón en ambos casos de dos días semanales. La intervención tuvo lugar en uno de los rincones del aula de referencia, razón por la que se admitió que otros niños, atraídos por los juegos, utilizaran los materiales que se llevaron al aula. El programa PT/ST incluye un sistema de evaluación formativa continua que se realiza con la guía de la Lista de evaluación diaria, en la que se anota si los niños han comprendido la actividad, han disfrutado del juego, el tiempo que han dedicado, el tipo de interacciones (positivas y negativas) establecidas, la forma en la que han empleado los juguetes y una reflexión sobre lo que debería hacerse en la siguiente sesión para mejorar la actividad. Análisis de Datos Se empleó el programa SSPS v.29.02 0(20) para analizar los datos. En primer lugar se comprobó la fiabilidad de las escalas calculando el alfa de Cronbach y en segundo lugar se utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para comprobar si hubo diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones que el alumnado obtuvo en las habilidades comunicativas y sociales antes y después de la intervención. Se calcularon igualmente las puntuaciones medias obtenidas antes y después de la aplicación del programa. Del mismo modo, se analizaron los registros narrativos y se identificó la información relacionada con las variables de interés. Las Habilidades Sociales Como puede observarse en la Tabla 2, las puntuaciones que el alumnado obtuvo en el desarrollo social antes de la aplicación del programa fueron muy heterogéneas y, como era previsible, las que alcanzó el alumnado con TEA fueron las más bajas de todo el grupo, exceptuando las que obtuvieron Jorge y Lucía. La tabla permite, igualmente, observar que los valores que alcanzó el grupo tras la aplicación del programa experimentaron una mejora estadísticamente significativa (Z = 2.675, p = .007). Es importante destacar que aunque las habilidades de los cuatro niños con TEA experimentaran una mejora sustancial con respecto a las puntuaciones previas a la intervención, dicho aumento no tuvo significación estadística (Z = 1.826, p = .068). La evolución del alumnado no diagnosticado que inició el programa con bajas puntuaciones fue asimismo muy positiva, pues las puntuaciones de Lucía y Jorge aumentaron 13 puntos y 17 puntos, respectivamente. Debe resaltarse que desde la primera sesión los niños disfrutaron de los juegos, pues cuando terminaban exclamaban: “¿Ya?. ¡Queremos más!” (expresión que con ligeras variaciones se repitía en más de la mitad de las sesiones), exceptuando a Ramiro que, como se ha indicado previamente, se incorporó el sexto día al programa y consiguió permanecer en el rincón y participar en los juegos solo o interactuando con la ayuda del adulto uno de los cuatro días en los que asistió a las sesiones. No obstante, durante las primeras sesiones Sancho, Pedro y Alfonso necesitaron algo de apoyo para mantener su foco de atención centrado en la actividad, interactuar con sus compañeros y mantenerse desempeñando su rol en el juego simbólico. Poco a poco, a partir de la quinta sesión, los alumnos con desarrollo típico, especialmente Lucía y Enrique, empezaron a desempeñar el rol que había ejercido la especialista previamente y a incentivar la participación de sus compañeros, que en la siguiente sesión comenzaron a mostrar una iniciativa mayor en la comunicación e incluso a enseñar a sus compañeros sus creaciones artísticas (Pedro y Alfonso). Estos dos alumnos mantuvieron esta mayor participación durante el resto del programa, demostrando que habían adquirido las habilidades enseñadas. Por ejemplo, Pedro pidió a su compañera que le enseñara a utilizar el utensilio para cortar plastilina y Alfonso mostró su habilidad para comunicarse y cooperar en la realización del puzle. A Sancho le costó adaptarse a la dinámica del programa (especialmente cambiante pues participaba en parejas o tríos según asistiera o no Ramiro), centrarse en los juegos y participar de forma adaptativa, pero finalmente logró implicarse, comunicarse y colaborar con sus compañeras. Es necesario destacar igualmente que las tutoras manifestaron que las parejas y tríos que participaron en el programa, aunque apenas se relacionaban entre ellos antes de la intervención, comenzaron a interactuar tras las sesiones de juego con mucha más frecuencia, tanto en el juego dirigido en los rincones del aula, como en el juego espontáneo en los recreos, especialmente Pedro y Sofía. Del mismo modo, el alumnado con TEA que hasta entonces mostraba preferir interactuar entre sí, comenzó a aceptar jugar con sus nuevos compañeros de juegos. Cabe subrayar que, a pesar de haberse perdido una buena parte del programa, Ramiro comenzó a interactuar en mayor medida con sus iguales del aula y con los que participaron en la intervención. En todas las sesiones, los alumnos practicaron las habilidades enseñadas, e incluso las que habían aprendido el día anterior, especialmente la habilidad “compartir” (destreza que practicaron en todas las sesiones), con la excepción de “organizar el juego”, habilidad que les costó comprender y que no pudieron aplicar de forma autónoma. A lo largo del desarrollo del programa, fue mejorando igualmente su habilidad para utilizar los objetos de formas distintas y para llegar a acuerdos, y adquirieron una mayor flexibilidad para intercambiar los juguetes. Las habilidades menos utilizadas de manera espontánea fueron la “persistencia”, que solamente tuvieron ocasión de practicar para invitar a jugar a Ramiro, y “la organización del juego”. Desarrollo Comunicativo Como era previsible, las puntuaciones en habilidades comunicativas que obtuvo el ADA antes de la aplicación del programa fueron las más bajas de la clase, con la excepción de la que alcanzó Jorge. La Tabla 3 muestra que la puntuación media que el alumnado obtuvo en comunicación antes y después de la aplicación del programa pasó de 58.667 a 62.667 (4 puntos) (sobre un máximo de 110) y este incremento resultó ser estadísticamente significativo (Z = 2.527, p = .012). El desarrollo comunicativo del alumnado con TEA experimentó una mejoría similar (3.5 puntos), aunque no alcanzó significación estadística (Z = 1.841, p = .066). El análisis de los registros narrativos mostró que con el paso de las sesiones la mayoría de los niños comenzó a utilizar con una frecuencia cada vez mayor expresiones orales para transmitir a sus compañeros aquello que necesitaban para el juego, así como para practicar las habilidades enseñadas: pedir juguetes (compartir), pedir ayuda, negociar o llegar a acuerdos sobre quién utilizaría un juguete en primer lugar o la forma de emplearlo. De la misma manera, se observó que, a medida que transcurría el programa, el grupo fue enriqueciendo las explicaciones con las que transmitía al inicio de la sesión sus conocimientos acerca de la habilidad enseñada. Algunos juegos fueron especialmente útiles para generar conversaciones entre los miembros del grupo. Así, el juego simbólico y las marionetas propiciaron intercambios comunicativos ricos con los que desempeñaban su papel en el juego, tal y como muestra el registro narrativo siguiente: Se muestran muy comunicativos durante el juego del supermercado, gesticulando con los precios que les indican sus compañeros y/o compañeras y realizando acciones y situaciones comunicativas propias del juego propuesto y de su similitud con la realidad (tercera sesión). El uso de la expresión oral fue muy frecuente, sobre todo con las marionetas y, tal y como se ha mencionado con anterioridad, por los sujetos con TEA (novena sesión). Los juegos que les resultaron especialmente atractivos como, por ejemplo, la plastilina, el juego de las clavijas y Mr. Potato propiciaron igualmente interacciones verbales. Del mismo modo, la enseñanza de la habilidad “llegar a acuerdos” generó una expresión verbal rica y frecuente (“la comunicación es la total protagonista de esta sesión”) (sexta sesión). Con ella, consiguieron consensuar diferentes aspectos del juego como, por ejemplo, los roles que cada uno iba a desempeñar en el juego. En el Aula 2, en la séptima sesión, se utilizó igualmente el lenguaje para resolver conflictos. No obstante, a algunos alumnos les costó participar verbalmente en las interacciones, especialmente a Sancho, aunque en las últimas sesiones logró expresar verbalmente su enfado y entablar una conversación rica y frecuente con sus compañeros de juegos, según consta en el registro narrativo, concretamente en la octava sesión (“… colaboró y se comunicó bastante con sus compañeros de trío [dado que Ramiro no había asistido al colegio]”). La expresión no verbal resultó igualmente favorecida. Los niños comenzaron a utilizar en mayor medida gestos para completar el mensaje o llamar la atención de la pareja táctilmente. El objetivo de este estudio ha sido analizar los efectos del programa PT/ST en las habilidades comunicativas y sociales del alumnado que participa en la intervención. Los resultados obtenidos parecen confirmar las hipótesis inicialmente formuladas: muestran que tras la aplicación del programa se produjo una mejoría significativa en las puntuaciones del grupo en habilidades sociales en comparación con las obtenidas antes de la aplicación del programa de intervención, tal y como han mostrado previamente Szumski et al. (2019), Siljehag y Westling-Allodi (2023), y Gladh et al. (2022) y confirmado Fuentes-Biggi et al. (2006), Odom et al. (2021) y Hume et al. (2021) en sus revisiones de las intervenciones dirigidas a identificar las prácticas basadas en la evidencia. Esta mejoría se ha puesto de manifiesto incluso en contextos naturales. Las tutoras de las aulas observan que el ADA comienza a interactuar con más frecuencia con sus compañeros de programa en otras actividades del aula y en los recreos. Odom (1999) y Szumski et al. (2016) constataron igualmente que los participantes generalizaron lo aprendido tras aplicar el programa PT/ST en otros espacios del colegio. Es necesario destacar la gran mejoría que experimentaron los tres niños con TEA que asistieron a todas las sesiones del programa, así como la del alumno y la de la alumna que partieron de un nivel de desarrollo comunicativo y social bajo. Resulta especialmente relevante la mejora mostrada por Sancho y Alfonso pues participaron en el programa con Jorge (que obtuvo en la evaluación inicial una puntuación que fue solamente un punto superior a Sancho) y con Sofía, que tampoco alcanzó una puntuación muy elevada en la evaluación inicial. Seguramente, la supervisión de la especialista y los apoyos que ofrece para incentivar la interacción y para que pongan en práctica las habilidades enseñadas compensa este hecho. Szumski et al. (2016) resaltaron que la mejoría obtenida tras aplicar el programa afectó al alumnado con desarrollo típico que participó en la intervención actuando como modelo. En este estudio se observa, igualmente, un incremento en las puntuaciones del alumnado en habilidades sociales que ha sido, como muestra la investigación, tanto mayor cuanto menor ha sido la obtenida antes de llevar a cabo la intervención. Odom y McConnell (1997) recomiendan implantar el programa en parejas y así lo implantan numerosos investigadores (Gladh et al., 2022; Siljehag y Westling-Allodi, 2023; Szumski et al., 2016; Szumski et al., 2019). En el programa aplicado en este estudio ha participado igualmente un trío, dos cuando el alumno de una de las parejas se ausentaba. Se debe destacar que en esta investigación se han aplicado las dos primeras fases del programa en 20 y 22 sesiones que se desarrollaron en diez y once días, en dos aulas distintas, a razón de dos sesiones por semana, salvo la primera en la que tuvo lugar la sesión introductoria, resultando eficaz; es un número de sesiones muy reducido, ya que Odom y McConnell (1997) aconsejaron llevar a cabo cien sesiones, a razón de una por día, aunque Odom observó una mejoría, igualmente, tras aplicar únicamente diez sesiones del programa (Odom et al., 1999). La duración e intensidad (número de horas semanales) de los programas de intervención son variables y suelen generar polémica, pues mientras algunos investigadores afirman que la eficacia es tanto mayor cuanto más tiempo se aplica el programa y mayor sea el número de horas semanales en las que se aplica (y suponen que debería oscilar entre 6 y 45), otros afirman la necesidad de estudiar con cautela estas variables, pues en ocasiones determinan la posibilidad de que la intervención pueda finalmente implantarse (Bejarano-Martín, 2020). Los resultados de nuestro estudio muestran igualmente una mejoría en las habilidades comunicativas y lingüísticas del alumnado, en la línea de Barber et al. (2016), Schmidt et al. (2017) y Thiemann y Goldstein (2004), entre otros, tras aplicar un programa basado en la mediación de compañeros. Esta mejoría no ha sido homogénea. Resulta difícil inferir los factores que la han condicionado. Algunos estudios han puesto de manifiesto que uno de los principales factores condicionantes es el nivel de competencia que muestran los participantes inicialmente, pues una habilidad comunicativa baja puede conducir a los interlocutores a considerar que a sus parejas no les interesa lo que les cuentan o que no quieren interactuar (Bambara et al., 2018). Sin embargo, en este estudio se observa que los alumnos que obtenían una puntuación inferior al inicio del programa (por ejemplo, Pedro y Jorge) eran los que experimentaban un mayor aumento (de 10 y 9 puntos, respectivamente), aunque esta norma no está exenta de excepciones. Podría igualmente suceder que el nivel de competencia del participante que ha actuado como modelo sea un factor que condicione el efecto que ha tenido el programa sobre la comunicación del ADA pues Pedro, que fue quien experimentó una mejoría mayor en sus habilidades comunicativas, participó formando pareja con Miguel que había alcanzado la segunda puntuación más alta en la evaluación inicial y Sancho cuya pareja fue Jorge (quien obtuvo una nota inferior a él) aumentó únicamente un punto la puntuación obtenida en las habilidades comunicativas. Sin embargo, Jorge consigue sumar nueve puntos a su nota inicial. Son sin duda observaciones puntuales que merecería la pena analizar con más detalle en investigaciones posteriores. Se podría pensar que la mejoría observada en el desarrollo comunicativo y social se debe al paso del tiempo y no a la aplicación del programa. No haber contado con un grupo control o no haber utilizado el diseño de línea base múltiple impide atribuir claramente al programa el incremento significativo de las puntuaciones obtenidas en el desarrollo comunicativo y social del alumnado participante. Esta es la limitación principal de este trabajo. No obstante, el análisis cualitativo de las sesiones muestra cómo los participantes disfrutaron cada vez más en las sesiones de juego, pusieron en práctica las habilidades enseñadas, aprendieron a compartir, a negociar y a llegar a acuerdos, al menos tanto como para practicar estas habilidades en los tiempos de juego, enriquecieron su comunicación verbal y no verbal y aumentaron la frecuencia con la que participaron en juegos junto a sus compañeros de programa en otras actividades de su día a día. Una segunda limitación del estudio ha sido el reducido tamaño de la muestra. Contar con un número mayor de participantes hubiera permitido, posiblemente, mostrar un aumento estadísticamente significativo en las puntuaciones que el alumnado con TEA obtuvo en las habilidades comunicativas y sociales. Es esta una limitación frecuente en las investigaciones que se han desarrollado para analizar los efectos que tienen los programas de intervención dirigidos a mejorar el desarrollo social de escolares con TEA (O’Donoghue, 2021). Sería interesante realizar investigaciones que contribuyeran a delinear mejor las ventajas de este programa y los factores que pudieran condicionar sus efectos; por ejemplo, sería deseable saber si los efectos conseguidos en el desarrollo comunicativo y social se mantienen en el tiempo, refutando así los resultados de Barber et al. (2016), y determinar en qué circunstancias puede resultar eficaz el programa aplicado en tríos; sería igualmente interesante comprobar si implementar una intervención que proporcione la posibilidad de entretenerse con materiales y juegos muy atractivos en el aula de referencia repercute positivamente en el estatus de los niños más vulnerables y analizar los efectos que pudiera tener este hecho si se concediera a esos niños vulnerables algún privilegio en el uso de estos materiales como dejarles en alguna ocasión decidir quiénes jugarán en primer lugar. Del mismo modo, sería importante poder replicar el estudio y comparar la aplicación de este programa con otro como sugieren Gómez-Cotilla et al. (2024), comprobar si la duración e intensidad con la que se ha aplicado el PT/ST son efectivamente suficientes para producir una mejoría significativa, si se hubiera incrementado la mejoría en el caso de haber aplicado más sesiones o si no hay una cuantía ideal y se debe hacer depender la intensidad y la duración de la intervención de las características del alumnado al que se dirige. En esta época en la que mejorar la competencia social del estudiantado se ha convertido en uno de los retos más importantes que se plantea el sistema educativo, sería conveniente analizar, además, las posibilidades que pudiera tener este programa para alcanzar este reto de modo universal en edades tempranas y emprender investigaciones encaminadas a obtener información que permita decidir si es mejor reservar el programa para el alumnado con desarrollo atípico, para el que se encuentre en situación de riesgo o si convendría aplicarlo de forma preventiva al conjunto de la población infantil. Supporting social and communicative competences is the main aim of the intervention with children with autism spectrum disorders (ASD). One of the most known programmes that follows this aim is Play Time/Social Time (Odom y McConnell, 1997). It is used to teach several social skills (sharing, persistence, requesting to share, play organizing, agreeing, and helping) to preschool children with 100 lessons in which the skills are described, modelled, and practised in different structured play activities. Recently, the programme has gained interest and has been successfully applied (Frea et al., 1999; Gladh et al., 2022; Siljehag & Westling-Allodi, 2023; Szumski et al., 2019), though these studies have not analysed if the programme lead also to improve the children’s communicative and linguistic skills as peer-mediated interventions do. The aim of this study is to analyse the effects of the Play Time/Social Time programme on both, the social and the communicative competences. Method Nine five-years-old children coming from two different classrooms of the same school participated in the study either in pairs or in triads. Three of them had ASD and could express sentences and short stories, and another one had also ASD and expressed his/her needs using sentences containing one word. A pre-post design was used. The dependent variables were the social and communicative development. These variables were measured with the Teacher Impression Scale and the Communicative Subscale of the Adaptive Behaviour Assessment System-II (ABAS-II), respectively. The Cronbach’ alpha coefficient for the pre-evaluation was α = .959 for the first scale and α = .900 for the second, and for the post α = .959 and α = .936. The Daily Evaluation Checklist that the author of the programme advised using and natural observation with a narrative register were also used. The programme was applied in 22 and 18 sessions during 11 days in the first classroom and 9 days, in the second. One of the children with ASD enter the programme the sixth day. Procedure The researchers suggested the programme to the school’s educational team. When it was approved the teachers summoned the families to a meeting, explained the research and asked for authorization. Once it was obtained the children’s teachers assessed them and five pairs, and a triad were formed. The Programme The programme was applied in one of the corners of the two classrooms. Each lesson usually lasted around 20 minutes. In each one, the specialist explained the skill, talked about it with the children, showed several models, waited for the children to say if they were correct, and gave them the opportunity to practice it. Then the children played, and the specialist asked them to interact and to apply the skill. The first lesson aimed to give the children the opportunity to know the new materials and to get used to playing in the corner with the other peers. The specialist used the structured games suggested by Odom and McConnell (1997). The teacher and the specialist allowed the children who were in other areas to engage in the new games if they approached the intervention corner. Results The results showed significant gains in the social and the communicative skills of the whole group. But although the children with ASD also improved their social and communicative skills, these improvements were not statistically significant. (See Tables 1 and 2). However, the children enjoyed the games; they used to say that they wanted to go on when the session finished (“Already? we want to go on!”) except the child with ASD, who missed the five first days of the programme. The other three children with ASD needed some help to get involved in the play and to interact at the beginning of the programme. But little by little, the children who were playing with them started to adopt the role that the teacher played the first sessions, and began to communicate more, to collaborate with each other when they were doing the puzzles, and to show each other their artistic productions. Their teachers said that the children with ASD began to play with the ones that had typical development in other activities that took place in the classroom and in the recesses. It is necessary to note on the one hand that the children practiced the skills taught in the sessions, with the exception of “Organizing the play”. Some of them practised in the sessions what they had learnt the day before. They also learnt to use the objects in different days, to reach agreements and became more flexible when they had to exchange the toys. The skill used with the greatest frequency was sharing and with the smallest one, persistence (a skill that they only need to use with the child that enter the programme late), and organizing the game. On the other hand, it is necessary to note that most of the children began to use words when they applied the skill and began to talk more in the symbolic games, when they played with the marionettes, and in the dialogues that took place in the first part of the lessons. Discussion This research showed that the children with ASD who took part in the whole programme improved their social and communicational development. They increased the frequency of the interactions that they stablished with their peers and generalized what they had learnt in the programme to other spaces of the school, as Odom (1999; 2005) and Szumski et al. (2016) also observed. They also increased their non-verbal and verbal expressions, especially when they got involved in symbolic plays, played with marionettes, and during the dialogues that took place in the first phase of the session. These results were obtained, although the number of sessions applied were much smaller than the original programme. Odom et al. (1999) also noted a significative improvement in social skills after applying only 10 sessions of the programme. As Szumski et al. (2016) observed in their research, the typical children who participated in this study also improved their social skills. The biggest limitation of this study was the absence of a control group. Future research should analyse the factors that could have conditioned the effectiveness of the programme, such as the level of typical children’s initial social and communicational competence, the intensity and the duration of the intervention, the way the programme is applied (in pairs or triads), the kind of grouping used, and the role played by the children who were in other corners of the classroom. The convenience of applying this programme as a universal intervention to improve social climate in schools should be considered. Conflicto de Intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Agradecimientos Agradecemos enormemente a las familias y al equipo docente del colegio su colaboración en la realización de esta investigación. Para citar este artículo: Contreras, M., Gónzalez-del-Yerro, A. y Chamorro, L. (2025). “Tiempo de juego/tiempo social”: un programa para enseñar habilidades sociales a preescolares con autismo. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e2. https://doi.org/10.5093/apea2025a2 Referencias |

Para citar este artículo: Salamanca, M. C., Valdés, A. G. y Madrid, L. C. (2025). “Tiempo de Juego/Tiempo Social”: un Programa para Enseñar Habilidades Sociales a Preescolares con Autismo. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e2. https://doi.org/10.5093/apea2025a2

Correspondencia: asuncion.gonzalezdelyerro@uam.es (A. González-del-Yerro Valdés).

Copyright © 2026. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS