El Pensamiento Crítico, la Política y el Estado de Ánimo: Los Errores Cognitivos en el Contexto de la COVID-19

[Critical thinking, politics, and mood: Cognitive errors in the context of COVID-19]

Lourdes Jiménez-Taracido y Ana Isabel Manzanal-Martínez

Universidad Internacional de La Rioja, España

https://doi.org/10.5093/apea2025a3

Recibido a 21 de Abril de 2025, Aceptado a 30 de Mayo de 2025

Resumen

La pandemia, y especialmente durante la primera oleada, se caracterizó por incertidumbre y alta polarización política, lo que creó un escenario óptimo en el que las emociones y las creencias afectaron al comportamiento cognitivo. El trabajo que se presenta analiza la relación entre el procesamiento cognitivo erróneo, los estados de ánimo y la ideología política en relación con la gestión sanitaria de la pandemia por parte de gobiernos de distinto signo político, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Gobierno Central de España. Para ello se ha indagado en el razonamiento inferencial de una muestra de adultos mediante la realización de una tarea que exigía un procedimiento matemático sencillo y se ha cruzado con la intención de voto y el estado de ánimo. Las pruebas de contraste y modelos de regresión llevados a cabo han mostrado una alta tasa de error que se relaciona con las variables consideradas.

Abstract

The pandemic, and especially the first wave, was characterized by uncertainty and high political polarization, creating an optimal scenario in which emotions and beliefs affect cognitive behavior. This paper analyzes the relationship between cognitive misprocessing, moods, and political ideology in relation to the health management of the pandemic by governments of different political persuasions, the Madrid Region, and the nation’s government. To this end, the inferential reasoning of a sample of adults was investigated by performing a task that required a simple mathematical procedure and was cross-referenced with voting intention and mood. Contrast tests and regression models performed showed a high error rate correlated with the variables considered.

Palabras clave

Pensamiento crítico, Estados de ánimos, Errores cognitivos, Razonamiento motivado, Ideología política, COVID-19

Keywords

Critical thinking, Moods, Cognitive bias, Motivated reasoning, Political ideology, COVID-19

Para citar este artículo: Jiménez-Taracido, L. y Manzanal-Martínez, A. I. (2025). El Pensamiento Crítico, la Política y el Estado de Ánimo: Los Errores Cognitivos en el Contexto de la COVID-19. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e3. https://doi.org/10.5093/apea2025a3

lourdes.jimenez@unir.net (L. Jiménez-Taracido).

En 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracteriza la infección por SARS-CoV-2, denominada COVID-19, como pandemia con consecuencias sin precedentes a nivel sanitario, económico y social. Este impacto se ha visto reflejado en la fructífera contribución científica orientada a su comprensión desde diferentes áreas. Desde el punto de vista social se han reportado estudios sobre las consecuencias psicológicas del confinamiento (Balluerka et al., 2020) o los correlatos sociopolíticos y las representaciones sociales (Páez y Pérez, 2020). En el campo de la psicología conductual, se han reportado estudios sobre la percepción del riesgo (Gómez-Luna et al., 2020), la ilusión de invulnerabilidad entre los jóvenes (Ceballos, 2020) o los efectos que ha tenido la pandemia en un auge del conservadurismo político-social (Karwowski, Kowal, et al., 2020) y en la tolerancia hacia grupos externos (Sorokowski et al., 2020). Sin embargo, la influencia de la situación COVID sobre el funcionamiento cognitivo ha sido menos explorada. Por ejemplo, Karwowski, Groyecka, et al. (2020) hallaron un menor rendimiento en la resolución de tareas que implican un pensamiento analítico y creativo, aunque solo en hombres, da Silva Castanheira et al. (2021) observaron una disminución en la velocidad de procesamiento de tareas y Vieira da Silva et al. (2024) observaron que había relación entre el estado de ánimo y un menor rendimiento cognitivo en personas mayores que habían estado en soledad durante la COVID-19. En el presente estudio se aportan nuevos resultados sobre el procesamiento de la información y el razonamiento inferencial, analizando la relación entre errores cognitivos y estados de ánimo en un contexto excepcional de alto estrés (Kowal et al., 2020), polarización política e infodemia (López-Rico et al., 2020; Zarocostas, 2020). Para llevarlo a cabo se ha utilizado un cuestionario ad hoc en el que se pedía a los participantes que facilitasen datos sociodemográficos, su afinidad política, el estado de ánimo y su opinión sobre la gestión sanitaria de los dos gobiernos de signo político opuesto, el de la Comunidad de Madrid (de ideología liberal-conservadora) y el Gobierno de España (socialdemócrata). Para conocer el procesamiento cognitivo, entre esos ítems se incluyó una cuestión que estimulaba el uso de un razonamiento inferencial, lo cual permitía identificar la existencia de un sesgo cognitivo relacionado con la afinidad política y si ese sesgo se relacionaba, a su vez, con el estado de ánimo de los participantes. El Razonamiento y las Emociones Estudios prepandémicos aportan información sobre la influencia de lo personal por encima de lo racional en los procesos de conocimiento y la toma de decisiones (Gilovich et al., 2002; Kahneman, 2012). En situaciones de estrés se producen emociones y estados de ánimo muy activos que pueden abocar a estados negativos emocionales de gran intensidad. Estudios realizados tras hechos dramáticos como el 11-S y 11-M indican que es frecuente que se produzcan estados de ambivalencia emocional debido a la acción de los medios de comunicación que hacen emanar sentimientos como la solidaridad o la empatía que conviven con otros como el miedo o la ansiedad (Páez et al., 2011). Estas emociones y sus fluctuaciones influyen sobre los procesos cognitivos (Gendolla, 2000), especialmente en procesos de organización cognitiva de la información y toma de decisiones (Isen, 2000) y los juicios sociales (Forgas y Vargas, 2000). Jonas et al. (2006) comprobaron que el estado de ánimo afecta a la búsqueda de información a la hora de tomar decisiones, pero también que la interacción entre estado de ánimo y disonancia puede ser mutua. Además, se ha descrito a las emociones como precursoras de los errores cognitivos. Briñol et al. (2010) revisan el efecto de las emociones en el pensamiento en condiciones de persuasión y afirma que “pueden cambiar las actitudes de las personas afectando a la forma en la que procesan la información” (p. 165), produciéndose el sesgo emocional especialmente en condiciones de ambigüedad. El Pensamiento Crítico Reflexivo y el Modelo Dual de Pensamiento El pensamiento crítico, ampliamente definido en la producción cientifica, implica la valoración de la calidad de un argumento presentado como apoyo de una creencia o una afirmación, así como reconocer suposiciones no explicitadas, evaluar evidencias y afirmaciones o establecer conclusiones y generalizaciones que estén fundamentadas (Ennis, 1987). En oposición al pensamiento crítico se encuentra el pensamiento superficial, que ha sido analizado por autores como Kahneman (2012) y Evans y Stanovich (2013). Estos autores describen dos modos de pensamiento. Por un lado el llamado sistema 1 (S1), que opera de forma intuitiva e impulsiva y asocia ideas accediendo al conocimiento almacenado en la memoria, pero con escaso esfuerzo e intencionalidad y, por otro, el llamado sistema 2 (S2), que es lento, reflexivo y utiliza los recursos de los que dispone (conocimiento explícito, estrategias y normas) para resolver una tarea. También es autorregulado porque es autocrítico, controla los esfuerzos cognitivos que emplea (West et al., 2008) y facilita el pensamiento crítico y la toma de decisiones (Benavides y Ruiz, 2022). Este modelo dual de procesamiento sugiere que ambos interactúan entre ellos: cuando el sistema 1 detecta una situación que no puede resolver de forma intuitiva (conflicto) alerta al sistema 2 y éste recoge la señal para aumentar el esfuerzo de atención. No obstante, la realidad es que la mayor parte del tiempo las personas actuamos en modo automático (Kahneman, 2012), utilizando respuestas heurísticas, lo que en ocasiones conduce a distorsiones mentales o sesgos cognitivos para ahorrar esfuerzos. Es la actuación que Stanovich (2009) describe como la de “avaro cognitivo” [cognitive miser] (p. 34). Mercier (2020) explica, por ejemplo, cómo los argumentos son más convincentes cuando se apoyan en un buen conocimiento de la audiencia, en función de lo que la audiencia cree, en quién confía y lo que valora, es decir, el procesamiento defectuoso de la información puede estar motivado por el uso de atajos mentales (heurística) o por condicionamientos emocionales, morales o sociales. En este complejo proceso cognitivo de manejo de la información y toma de decisiones, el razonamiento se utiliza para justificar nuestras creencias y acciones ante los demás, convencerles a través de la argumentación y evaluar las justificaciones y argumentos que otros nos dirigen (Mercier y Sperber, 2017). Es decir, no hay un uso “razonable” de la razón. La razón está sesgada a favor de lo que ya creemos, comparamos lo que nos dicen con lo que ya creemos, y si eso no encaja, nuestra primera reacción es rechazar lo que nos dicen (Mercier, 2020). Errores como el sesgo de confirmación o el razonamiento políticamente motivado encajan en este planteamiento (Massolo et al., 2020). El Razonamiento Motivado Politicamente El razonamiento motivado es el resultado de la implicación de las emociones, evaluaciones, decisiones y comportamientos. Se define como la tendencia que muestra una persona a buscar y procesar la información con el fin de construir argumentos que refuercen una conclusión deseada (Kappes et al., 2017; Kunda, 1990; Paharia et al., 2013). Tanto la ciencia cognitiva como la psicología social constatan que nuestras motivaciones inconscientes modelan la información que recibimos para lograr que se ajuste y encaje en nuestras creencias. Estas motivaciones, que abarcan prejuicios, disposiciones, preferencias y actitudes del individuo (Kopko et al., 2011) orientan el procesamiento de la información hacia conclusiones previamente fijadas por el individuo o, por el contrario, hacia la refutación de información que contradice las creencias propias (Dickerson y Ondercin, 2016). La persona protege sus creencias valorando si la información es consistente o inconsistente mediante su análisis y clasificación. El proceso de evaluación es menos riguroso y más superficial y rápido cuando se trata de información consistente y, en cambio, la información inconsistente es examinada minuciosamente en busca de fallos en las opiniones contrarias. Y cuando una persona experimenta ambivalencia se activa la auto-persuasión para resolver el conflicto, en el cual el procesamiento está sesgado, pues se optimiza para llegar a una conclusión rápida que sea congruente con sus creencias (Clark et al., 2008). Se ha visto que el razonamiento motivado políticamente es una fuente de conflictos entre los ciudadanos ante hechos sociales relevantes (Jost et al., 2013). Las investigaciones confirman que existe una motivación diferencial al evaluar la información política y la consecuente toma de decisiones. Se produce un sesgo favorable a ideales o candidatos cercanos a la ideología del individuo (Kopko et al., 2011), efecto que se produce en relación con la valoración de los líderes políticos (McPhetres et al., 2021). Aunque “las opiniones erróneas sobre la política parecen provenir no solo del partidismo, sino más bien de una interacción entre las emociones, la identificación del partido y el entorno de la información” (Weeks, 2015, p. 712), cabe destacar el papel de las emociones negativas (Taber y Lodge, 2006) en la búsqueda superficial de la información y en la crítica sistemática de argumentos y posiciones contrarias a la identidad partidista. Objetivos El objetivo de este estudio es describir el funcionamiento cognitivo de una muestra de participantes y analizar cómo influyen los estados de ánimo y la ideología política en el procesamiento cognitivo erróneo de una cuestión social relevante en el contexto de una emergencia sanitaria mundial. Además de ese objetivo general se han planteado los siguientes específicos:

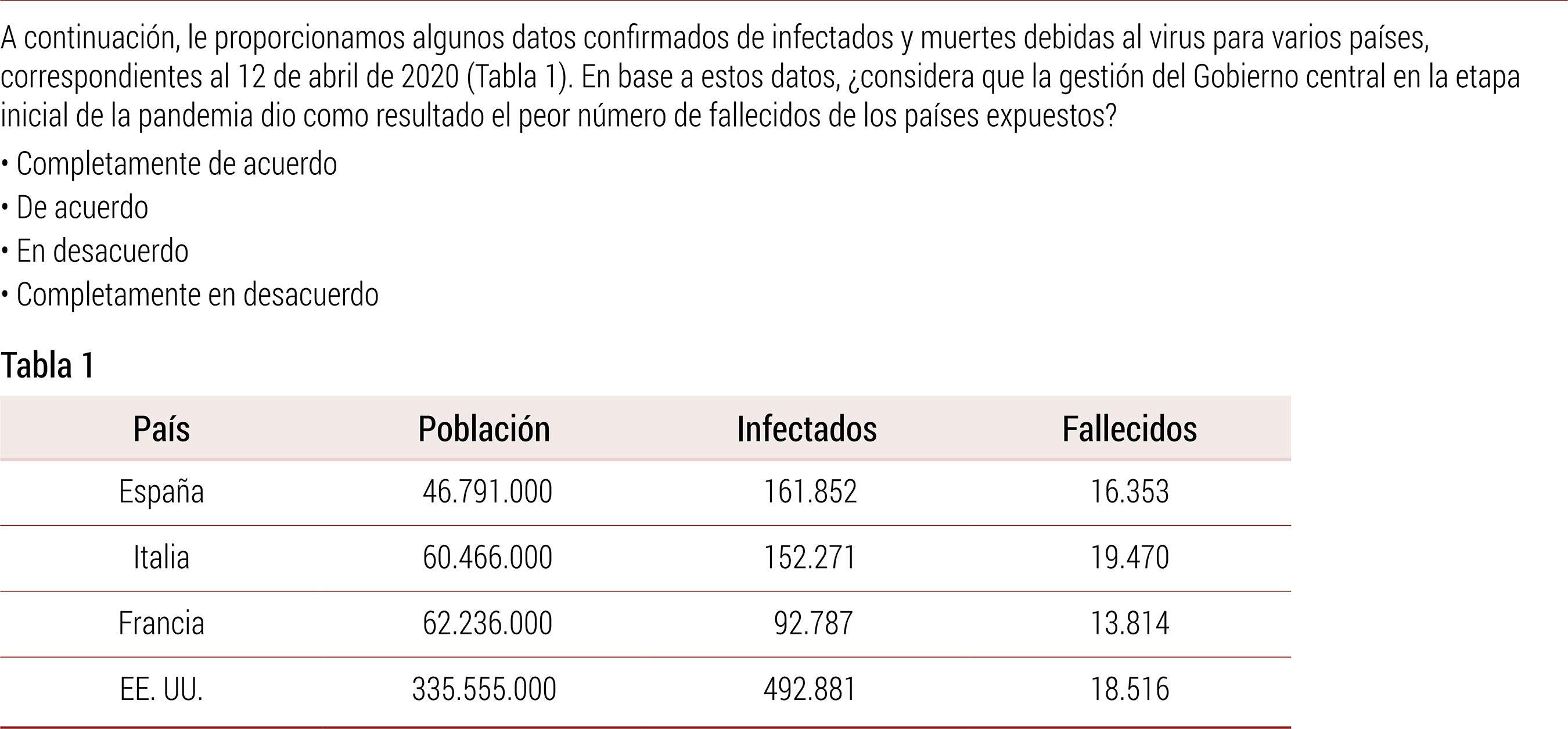

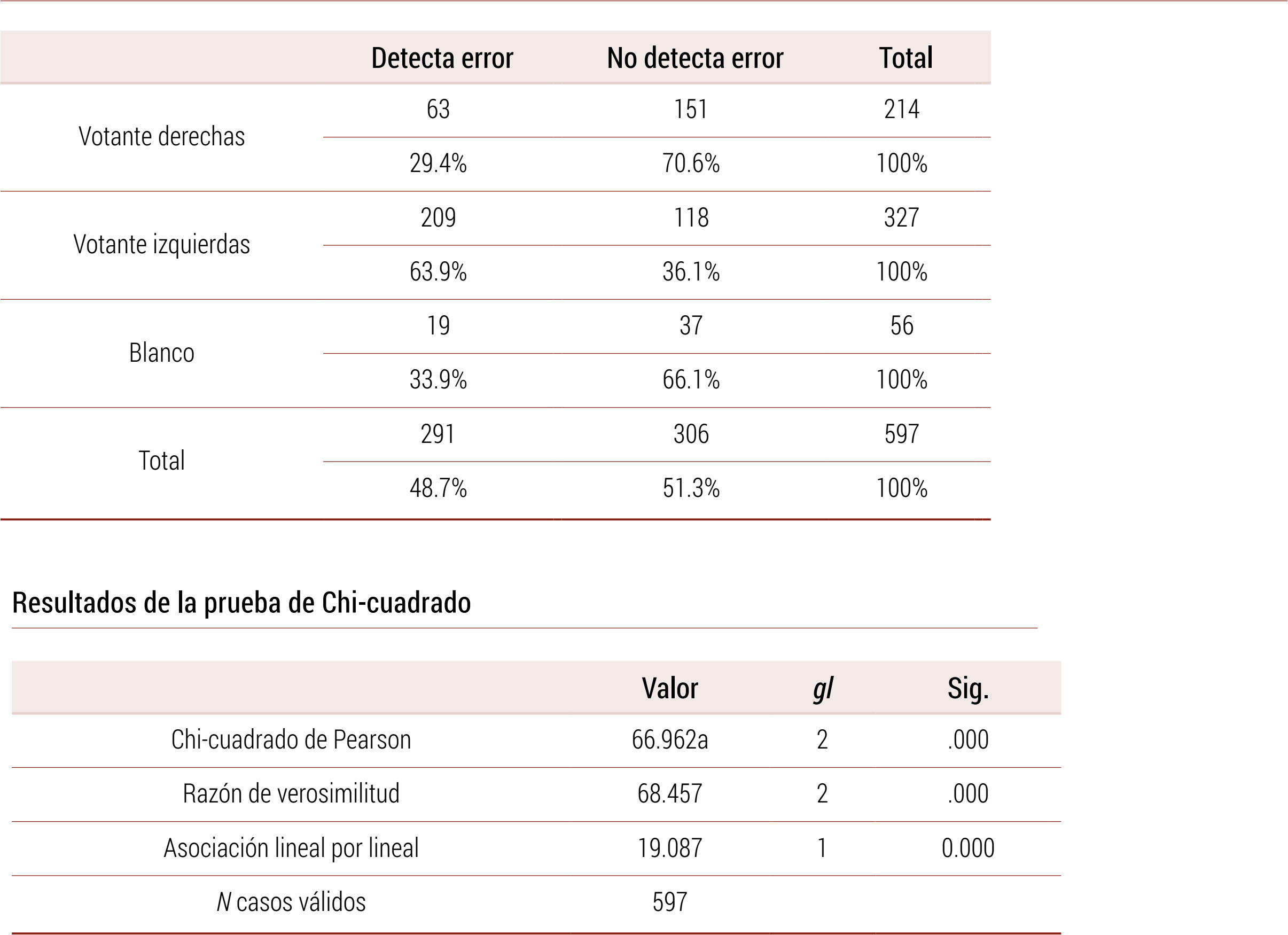

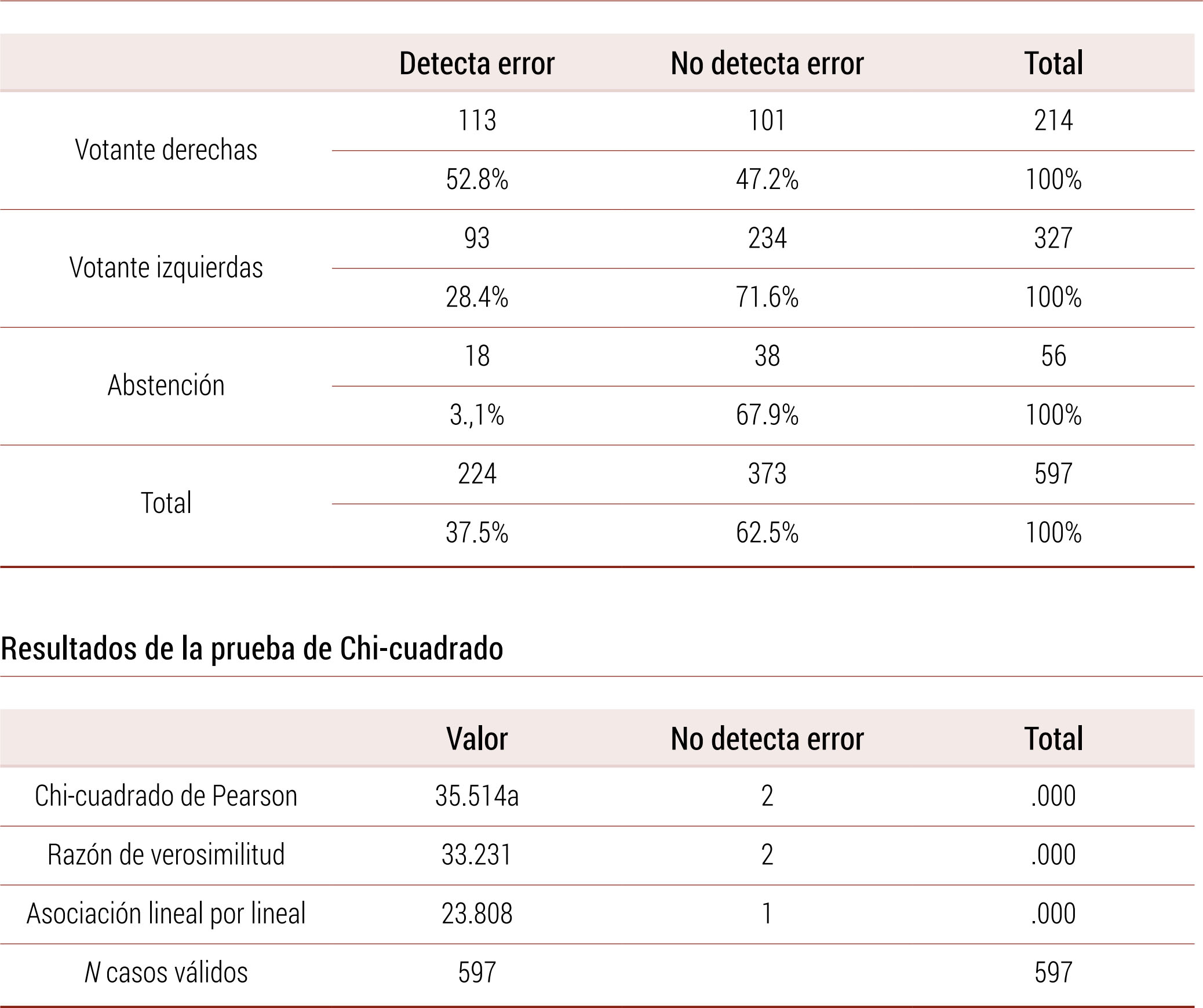

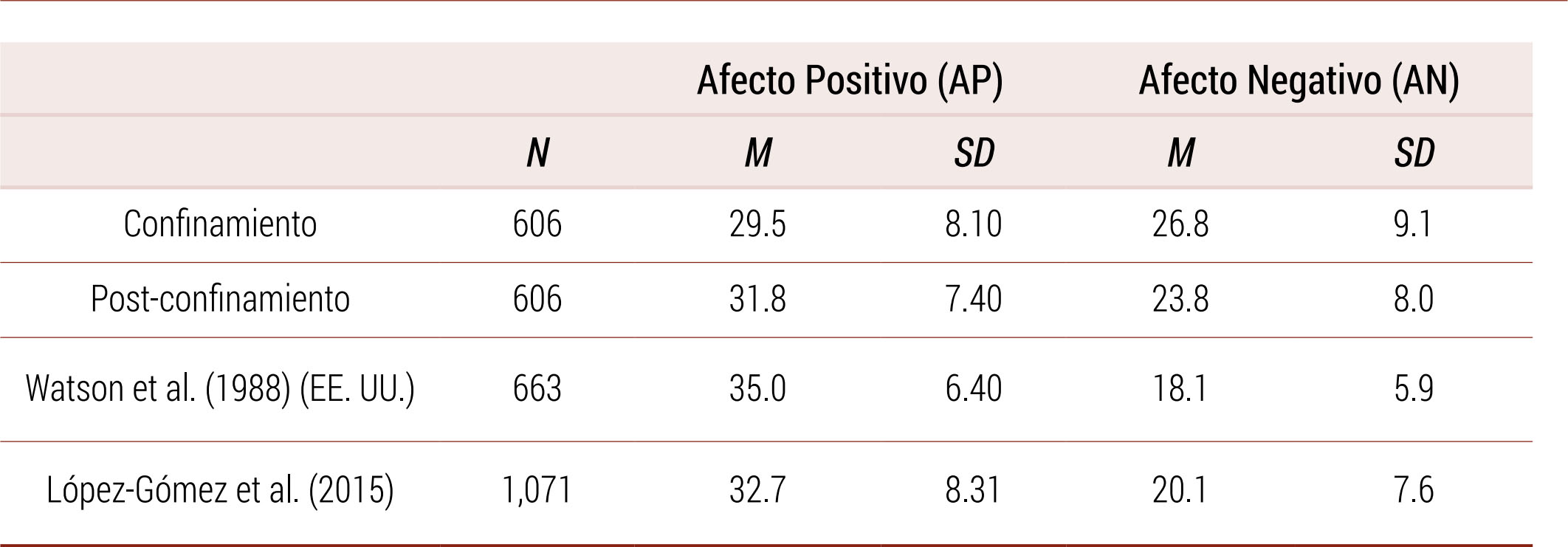

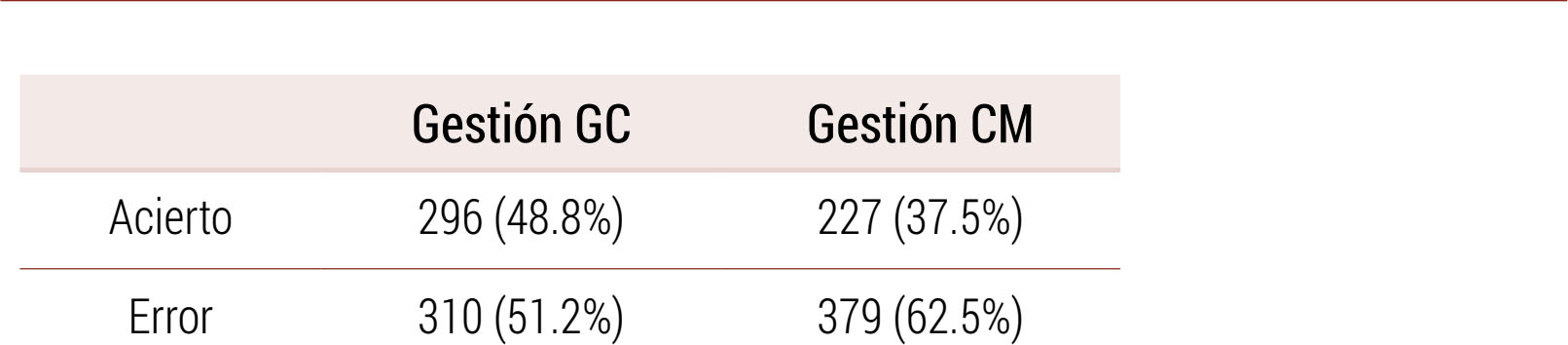

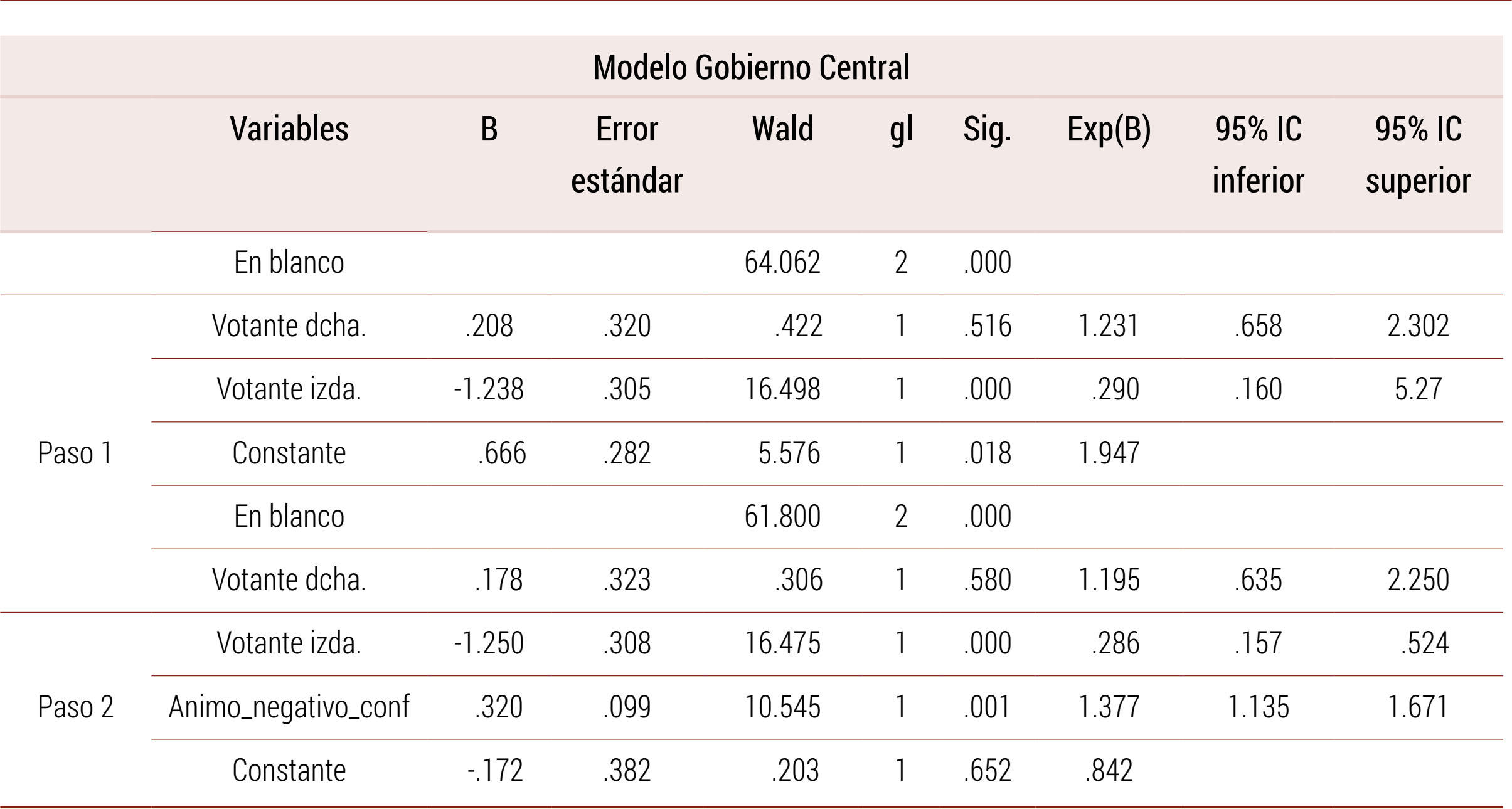

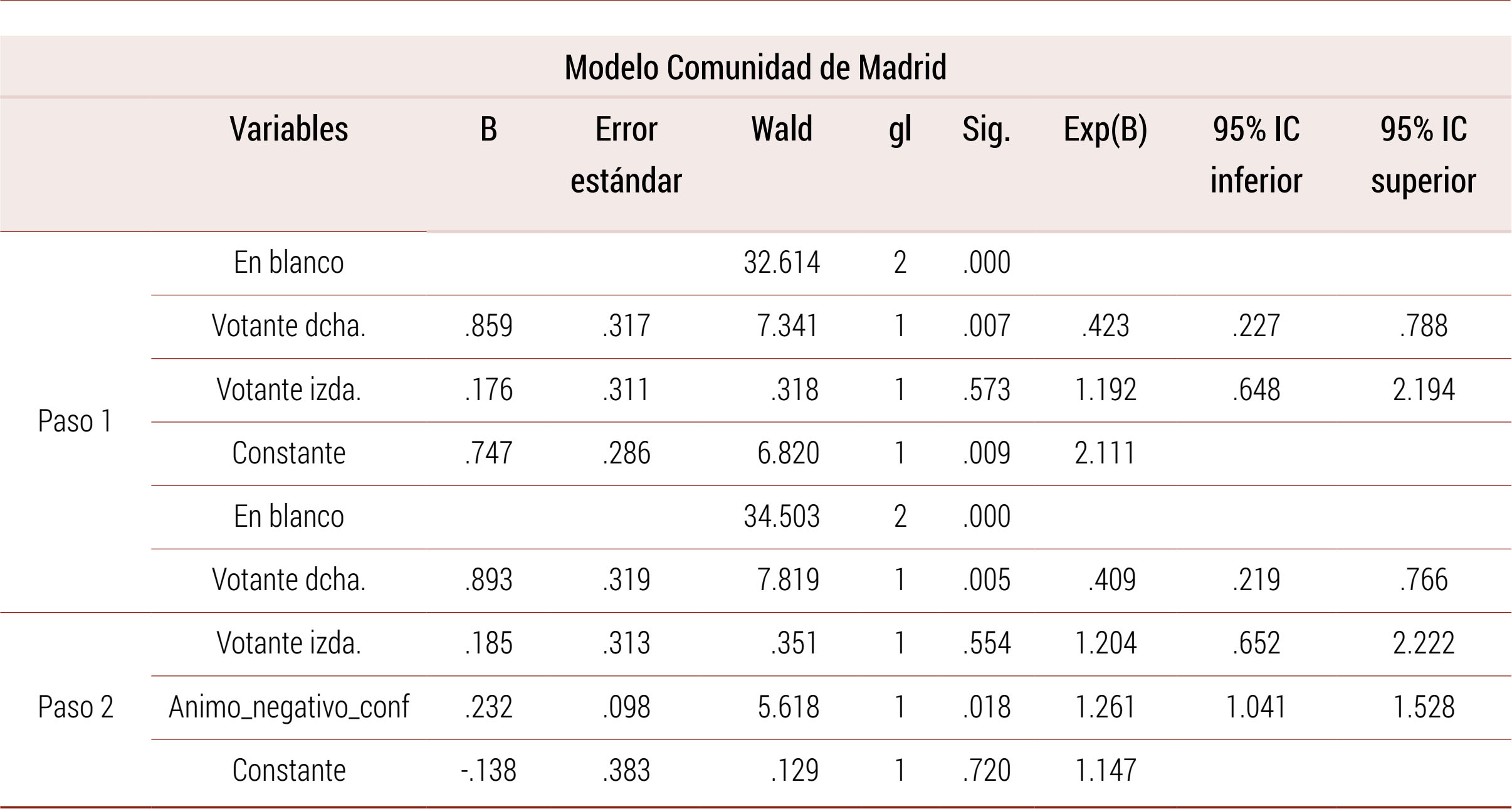

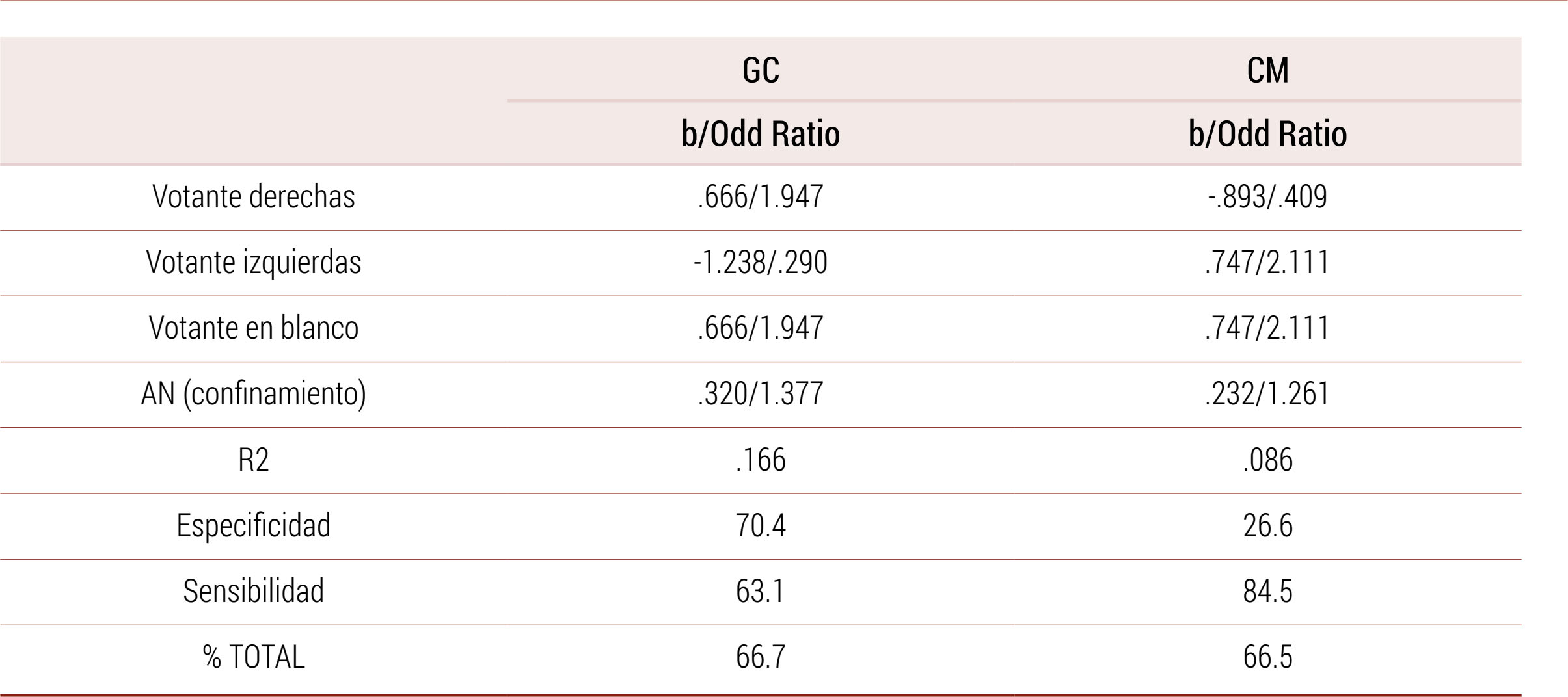

Participantes La muestra constaba de 606 participantes españoles o residentes en España. Un 89% de la misma corresponde a profesores y estudiantes de una Facultad de Educación online. El 74% eran mujeres y la edad media de los sujetos de 36.3 años (DT = 944), siendo el porcentaje más abundante el comprendido entre 25 y 44 años. El nivel de formación era muy diverso, siendo las categorías más frecuentes las correspondientes a diplomatura y equivalente (32.3%) y licenciatura/doctorado (56.3%). Diseño Se utilizó un diseño ex post facto retrospectivo simple, siendo la variable dependiente los errores de procesamiento y las variables independientes la ideología (intención de voto) y los estados de ánimo. Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio en el que se han evaluado otras variables relacionadas con procesamiento cognitivo en las condiciones descritas, como es el caso de la formación científica. Instrumentos La Afinidad Política Los participantes proporcionaron datos sociodemográficos estándar, incluyendo su intención de voto. Para ello se utilizó un diseño similar al de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del Ministerio de la Presidencia. La autoidentificación partidista se midió con una escala Likert de 8 puntos que respondía a la pregunta: “¿podría indicarme su afinidad a los distintos partidos?”, siendo el 0 no lo votaría nunca y el 8 con toda seguridad, lo votaría siempre. Para establecer la ubicación partidista se utilizó el histórico de los datos de las encuestas CIS desde 2014 (Europa Press, 2021), lo que ha permitido distribuir la muestra en categorías. La tendencia de derechas incluye a Vox, Partido Popular y Ciudadanos y la de izquierdas a Izquierda Unida, Podemos, Más País y PSOE. Al analizar los datos se observaron otros comportamientos que fueron categorizados como “en blanco” para aquellos sujetos que no manifestaban afinidad por ninguna de las opciones planteadas (no lo votaría nunca en todas las opciones) y que no se pudieron ubicar dentro del binomio izquierda-derecha y, por último, la categoría que hemos denominado “indefinida”, cuyos sujetos han puntuado con igual proporción a partidos de derecha e izquierda. Según la intención de voto la muestra se identifica como de izquierdas en un 54%, de derechas en un 35%, un 10% de sujetos mostraron su intención de no votar a ningún partido y, por último, un porcentaje de indefinidos muy bajo (1.5%, 9 sujetos), que no se ha tenido en cuenta en análisis posteriores debido a su escasa representación. El valor del alfa de Cronbach para la tendencia de izquierdas fue de .894, mientras que en el caso de la tendencia de derechas el valor fue de .804., lo que indica un buen nivel de consistencia para ambas escalas. Los Estados de Ánimo Para evaluar el estado de ánimo se aplicó un instrumento ampliamente utilizado para la evaluación de este constructo, la escala PANAS de afecto positivo y negativo en su versión española (López-Gómez et al., 2015). La escala incluye 20 reactivos, que hacen referencia al afecto positivo (AP) y 10 al afecto negativo (AN). Según el autor de la escala el afecto positivo (AP) representa “en qué medida una persona se siente entusiasta, activa y alerta”, mientras que el afecto negativo (AN) “se caracteriza por la tristeza y la falta de ánimo” (Watson et al., 1988, p. 1063). Para tener una visión más completa del constructo durante la etapa inicial de la pandemia se pidió a los sujetos que valoraran su estado de ánimo en dos momentos, durante el confinamiento domiciliario obligatorio y en el periodo durante el cual se llevó a cabo la investigación (periodo de desescalada y fin de la primera oleada), con un total 40 ítems. La escala de valoración constaba de 5 puntos que oscilaban entre 1 (nada o casi nada) y 5 (extremadamente). Los coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach fueron .884 (APconfinamiento), .883 (APpost-confinamiento), .899 (ANconfinamiento) y .891 (ANpost-confinamiento), mostrando una alta consistencia interna en todas las subescalas. El Razonamiento Inferencial Para valorar el procesamiento de información se diseñó un cuestionario de opinión sobre la gestión de la pandemia, dentro del cual se ubicó la tarea de razonamiento que, a modo de experimento, nos permitiría analizar la existencia de sesgo. Esta tarea consistía en dos cuestiones relativas al número de contagios y de fallecimientos en el ámbito nacional (gobierno de izquierdas) y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid (gobierno de derechas). Se les aportaba datos reales extraídos de fuentes oficiales y se pedía a los participantes que valorasen, en función de los datos aportados en una tabla, si consideraban que la gestión sanitaria llevada a cabo por cada gobierno daba como resultado el peor número de fallecidos entre el listado expuesto. Para llevar a cabo una resolución de la tarea correcta era necesario comparar la tasa de letalidad (cociente entre decesos y contagiados) en los diferentes países y regiones expuestos. Mediante una lógica matemática simple –a través del correspondiente razonamiento inferencial– se podía concluir que en ninguno de los dos escenarios los datos indicaban que fuesen los peores de cada tabla. En la Figura 1 se ilustra como ejemplo la prueba propuesta para el escenario 1 (Gobierno central, GC). Los datos ordenados correctamente según “el peor de los datos” eran Francia, Italia, España y EE. UU. Figura 1 Pregunta para identificar razonamiento intuitivo frente al reflexivo: gestión de la pandemia por el Gobierno central.   El cálculo no resulta complicado como tal, pero requiere un esfuerzo intencionado para interpretar correctamente la información numérica, hecho que atendía a la intención de esta investigación de aproximarnos al procesamiento intuitivo frente al reflexivo en condiciones polarizadas. En el caso de la Comunidad de Madrid (CM), los datos que se facilitaron correspondían a la Región de París, Comunidad de Madrid, Cataluña y Estado de Nueva York. Como en el caso de los datos nacionales, el peor de los datos no correspondía a la Comunidad de Madrid. En ambos escenarios las puntuaciones directas ofrecidas por los sujetos a modo de respuesta se agruparon en las categorías “acierto” (en desacuerdo y completamente en desacuerdo) y “error” (de acuerdo y completamente de acuerdo). Procedimiento Los sujetos fueron reclutados utilizando un muestreo no probabilístico mediante el acceso a un cuestionario en GoogleForms. La mayoría de la muestra (89%) se reclutó a través del foro de la plataforma virtual de aprendizaje en el caso de los discentes y a través del correo electrónico institucional en el de los docentes. El resto de la muestra forma parte de la población general, reclutados mediante RRSS. Se autorizó dicho instrumento para este fin por el Comité de Ética de Investigación de la propia universidad. La recogida de información se realizó entre mediados de junio y principios de julio de 2020 mediante un cuestionario que incluía datos sociodemográficos, intención de voto, estado de ánimo y la tarea de razonamiento. Esta tarea ad hoc está constituida por dos cuestiones relativas a los dos escenarios políticos contrapuestos que definen el espectro político español. La resolución de la tarea requería de un esfuerzo cognitivo intencionado con la finalidad de estimular a que los participantes tuvieran que llevar a cabo un razonamiento, juicio y toma de decisiones sobre si la afirmación que se le presentaba era correcta o no. En caso de razonamiento erróneo, el análisis de los datos nos permitiría indagar acerca de las deficiencias en el proceso cognitivo en el contexto real pandémico, políticamente polarizado y de gran estrés. Análisis de Datos Las respuestas de los participantes han sido procesadas estadísticamente con el programa IBM SPSS versión 26. Se han calculado tablas cruzadas entre intención de voto (derecha, izquierda o en blanco) y el error en la valoración de la tasa de fallecidos. Por un lado con los datos nacionales y por otro con los de la Comunidad de Madrid. Se presentan, junto con las tablas, estadísticos de relación para variables cualitativas (chi-cuadrado y su equivalente en escala 0-1 phi y V de Cramer). Para valorar si la ideología (medida como intención de voto) y el estado de ánimo pudieran ser predictivos del procesamiento erróneo se utilizó la regresión logística binaria, utilizando como predictores la variable categórica “ideología” y la variable cuantitativa “estados de ánimo” en los dos escenarios y como variable dependiente la variable dicotómica error/acierto en la valoración de la tasa de letalidad. Se han realizado varios modelos utilizando el método por pasos. En el modelo 1 se han evaluado las variables de forma independiente y en el modelo 2 a partir de los predictores que han resultado significativos en el modelo 1. Se han añadido los efectos cruzados, es decir, el análisis del efecto conjunto de ideología y estado de ánimo negativo, aunque no ha resultado significativo en ninguno de los dos escenarios contemplados. En el primer paso se introduce como predictor el error la ideología, variable con tres categorías: votante de derecha, de izquierdas o en blanco, siendo esta última categoría la que se ha tomado como referencia. En un segundo paso, se introducen los cuatro estados de ánimo al mismo tiempo (positivo y negativo, durante y después de confinamiento). Los Estados de Ánimo La puntuación total alcanzada se obtiene sumando los valores de respuesta asignados a cada ítem de una y otra escala, respectivamente. En el presente estudio se evaluó el estado de ánimo en dos periodos de tiempo: confinamiento y postconfinamiento. El valor medio y la varianza se muestran en la Tabla 1. Para tener un marco referencial se han incluido los resultados de la validación en adultos de la escala de PANAS original de Watson et al. (1988) y de su adaptación a una muestra general española de López-Gómez et al. (2015). Estos datos permiten ilustrar la influencia del contexto pandémico sobre los estados de ánimo en comparación con un contexto cotidiano. Así, y en consonancia con Sandín et al. (2020), se han producido niveles altos de impacto emocional durante la emergencia sanitaria, mostrando valores bajos en la escala positiva y altos en la escala negativa al compararlos con los estudios mencionados. Por otro lado, si examinamos los dos periodos de tiempo, nuestros resultados parecen indicar una mejora en las emociones positivas y disminución de las negativas tras el confinamiento. El Razonamiento Inferencial Las respuestas a las cuestiones planteadas arrojaron un abultado error en el procesamiento de los datos. La Tabla 2 resume el porcentaje de error en los dos escenarios, mostrando un ligero ascenso en el procesamiento erróneo para CM frente a GC. Para identificar la relación entre acierto/error e ideología política se realizó un análisis de contingencia. En la Tabla 3 (para GC) y Tabla 4 (para CM) se muestran los resultados del análisis mostrando un patrón entre ideología y procesamiento de la información. Las pruebas de significación confirman que las diferencias detectadas en los comportamientos de las dos tendencias son estadísticamente significativas. De este modo, en el caso de GC los votantes de izquierda, en consonancia con su propia identidad política, interpretan los datos numéricos acorde a las evidencias en un 64% frente a un 30% de los votantes de derecha, mientras que si la cuestión-problema hace referencia a la CM son los votantes de derecha los que hacen una interpretación inferencial correcta en un 53% frente a los de votantes de izquierda con un 28%. Es decir, los votantes autodefinidos como conservadores se equivocan más cuando valoran al gobierno progresista y los votantes progresistas se equivocan más cuando valoran al gobierno conservador. En cambio, los votantes que no muestran afinidad con ningún partido (categoría “en blanco”) se equivocan más que aciertan en ambos escenarios, siendo los porcentajes de acierto/error similares tanto cuando se valora el GC como cuando se valora la CM, lo que se puede interpretar como un voto de referencia que refuerza la existencia de una relación entre qué contestan y la ideología en el caso de votantes de derechas y votantes de izquierda. Tabla 3 Relación entre procesamiento e ideología política para el Gobierno central   Nota. A 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo es 27.30. Tabla 4 Relación entre procesamiento e ideología política para la Comunidad de Madrid   Nota. a 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo es 21.01 Los Modelos Predictivos del Procesamiento Erróneo El Modelo Predictivo para la Valoración del Gobierno central (GC). En el paso 1 el modelo muestra que los votantes definidos “en blanco” o de derechas muestran el doble de probabilidad de errar en la valoración del GC que el resto. En el caso de los votantes de izquierdas, al ser un cociente negativo, el modelo explica que hay menos probabilidades de cometer error que el resto calculando la inversa del exponencial (1/0.286). En conclusión, si eres de derechas o no tienes afinidad por ningún partido, tienes casi el doble de probabilidades de cometer error y si eres de izquierdas 3.5 veces menos probabilidades de cometerlo cuando se valora la actuación del GC. El tamaño del efecto para los votantes de izquierda valorando el GC es 0.69 (d de Cohen), que es un efecto medio-alto (Lenhard y Lenhard, 2022). En el paso 2 se introduce las variables relacionadas con los estados de ánimo (APconfinamiento, APpost-confinamiento, ANconfinamiento, ANpost-confinamiento) e incluye el modelo anterior, más el efecto estado de ánimo negativo en los diferentes periodos. La ecuación muestra que el mayor peso es el estado negativo durante el confinamiento. La escala de estado de ánimo era de 1 a 5, por tanto al ser un coeficiente positivo y una variable cuantitativa (a diferencia de la de ideología) el coeficiente indica que por cada punto que aumenta el estado de ánimo negativo en el confinamiento en la escala considerada, la probabilidad de valorar erróneamente la gestión del Gobierno central se multiplica por 1.4. Por tanto, el hecho de ser votante de derechas o no tener afinidad por ningún partido político y con estados afectivos negativos elevados aumenta el riesgo de cometer el error a la hora de valorar la gestión del gobierno central. En la Tabla 5 se muestran los coeficientes de regresión para las variables analizadas. Modelo Predictivo para la Valoración del Gobierno de la Comunidad de Madrid. De forma similar, pero inverso en cuanto al efecto partidista, el modelo para valorar el procesamiento erróneo según la intención de voto muestra que los votantes que hemos denominado “en blanco” o de izquierdas muestran 2.1 veces más probabilidad de errar al valorar la CM que el resto, mientras que los votantes de derecha tienen 2.4 veces menos probabilidades de cometer error que el resto. El tamaño del efecto para los votantes de izquierda valorando el GC es 0.49 (d de Cohen) que es un efecto medio (Lenhard y Lenhard, 2022). En relación con el estado de ánimo, los resultados son muy similares a los anteriores y muestran de nuevo la influencia del estado de ánimo negativo sobre el procesamiento erróneo, en este caso en la valoración de la gestión de la CM. De este modo, valores similares a los experimentados durante el confinamiento multiplican por 1.3 veces la probabilidad de valorar erróneamente la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En la Tabla 6 se muestran los coeficientes de regresión para el modelo de la CM para las variables incluidas en el estudio. En la Tabla 7 se muestra un resumen del modelo predictivo para el GC y para la CM. Se exponen para cada escenario las variables significativas para un nivel de significión menor de .05, el valor de la constante beta, el odds ratio (OR), el coeficiente de determinación R2 de Nagerkelke y finalmente los parámetros que informan sobre su capacidad predictiva. Para el grupo GC, el modelo es capaz de clasificar correctamente en un 66.7% del total de los casos, mientras que para el grupo CM el modelo es capaz de clasificar correctamente un 64.5%. Los sesgos cognitivos, el uso intencionado de la información por parte de la mass media en connivencia con los agentes políticos, el efecto sinérgico de las redes sociales y la sobrecarga emocional contribuyen al procesamiento cognitivo defectuoso. En este estudio se han analizado dos variables, ideología política (según intención de voto) y estados de ánimo y se ha mostrado la influencia de ambas en el procesamiento de la información en la muestra analizada. Se ha comprobado que en los momentos iniciales de la pandemia la muestra presentaba un estado afectivo intenso, con emociones positivas de valores bajos (interés por las cosas, entusiasmo, energía, animación, atención, actividad, decisión, inspiración, decisión y disposición) y fuertes emociones negativas (culpabilidad, miedo, tensión, disgusto, culpa, susto, enojo, vergüenza, temor e irritación), aspectos que mejoraron una vez acabado el periodo de confinamiento. La muestra presenta un procesamiento cognitivo fallido, relacionado de un modo significativo con la identidad política que se reconoce, predominando las creencias frente al razonamiento lógico. La regresión logística permite construir dos modelos predictivos, en los que se cuantifica la probabilidad de cometer errores en función del estado de ánimo y la afinidad política. Así, la posibilidad de que el juicio y la toma de decisiones estén alterados es mayor cuando la información que nos llega no es acorde con las creencias políticas, tanto si se es de derechas como de izquierdas, efecto que es mayor si el estado de ánimo es intenso y negativo. Implicaciones en el Campo Educativo La UNESCO (2008) define la educación mediática (Media and Information Literacy [MIL]) como “la capacidad de pensamiento crítico para recibir y elaborar productos mediáticos” (p. 6), es decir, reconocer, comprender y evaluar la información que recibimos y producimos con sentido crítico, teniendo conciencia del poder de los medios de comunicación en lo que recibimos y elaboramos. La UNESCO en su documento Media and Information Literacy: Challenges and Opportunities for the World of Education (Wilson, 2019) hace referencia, entre otros aspectos, a la importancia de tratar en el aula asuntos como el reconocimiento de sesgos y desinformación. El pilar fundamental debe ser preservar y mejorar la resiliencia social mediante la educación, contexto en el que el pensamiento crítico “representa una competencia cívica empoderadora y emancipadora que es crucial para la participación activa y democrática en la sociedad” (Ronnlund et al., 2019, p. 303). Desde hace décadas, las instituciones educativas lo incorporan en los currículos; de hecho, el tratamiento pedagógico del pensamiento crítico vive una especie de edad dorada, en la medida en que hay un consenso global entre todos los agentes sociales acerca de la importancia de abordarlo en las aulas. Sin embargo, los datos no obtienen los resultados esperados. Estudios como los de Menicheli y Brachili (2019) o Robles-Rodríguez et al. (2016) destacan que las habilidades analizadas en estudiantes de diferentes contextos y edades, en cuanto a inferencia, evaluación, resolución de problemas y, en general, aplicación de un pensamiento crítico en contextos cotidianos, no son concluyentes. Hay distintas barreras que obstaculizan que se fomente en las aulas, como la falta de contenidos y propuestas específicas para su enseñanza en el currículo, la indefinición y complejidad del propio constructo, el desconocimiento del docente sobre su naturaleza y utilidad y la falta de conciencia de los sujetos (alumnos, profesores) de las propias limitaciones, que da lugar a que el docente tenga dificultades para incorporarlo a sus asignaturas, de modo que, en función de lo que el instructor entiende por pensamiento crítico, la manera en que lo aplica en su asignatura y la importancia que le asigna, el alumno tendrá más o menos opciones de desarrollar esta competencia en un entorno formal (Bezanilla, 2018, p. 96). En este escenario surge la paradoja de que a pesar de que la comunidad educativa de importancia a su fomento, la realidad es que pocos lo incorporan a sus asignaturas (Asgharheidari y Tahiri, 2015). Por tanto, es necesario aumentar los esfuerzos y mejorar el pensamiento crítico y reconocimiento de sesgos de docentes y alumnos, especialmente, en futuros profesores, ya que tal como afirma Ossa-Cornejo et al. (2020) van a contribuir “a crear perfiles profesionales competentes y eficaces, tomando decisiones que afectan el devenir de otros seres humanos, además de lograr transmitir estas habilidades a otras generaciones” (p. 91). Conocer los errores de procesamiento de la información es esencial para poder mitigarlos y desarrollar estrategias educativas que tiendan a su minimización o evitación en la sociedad del futuro (González de la Garza, 2020, p. 12). Tal como afirma este autor, el primer paso para saber cómo falla nuestro razonamiento y protegernos frente a nosotros mismos y protegernos de quienes exploten tales “defectos de procesamiento distorsionado de la información” es conocer y comprender cómo funcionan tales sesgos, siendo la Educación, por lo tanto, basada en un método que permita disponer a las personas de las herramientas que faciliten la identificación, diagnóstico y modificación de lo que son “pautas de pensamiento distorsionado” (p. 8). Es decir, para fomentar un pensamiento crítico elaborado sobre sólidas bases científicas es necesario conocer los propios sesgos o heurísticos. Sin embargo, este es un aspecto que tradicionalmente ha sido ignorado en nuestro sistema educativo hasta la nueva Ley Orgánica de Educación LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020) que lo introduce por primera vez en las competencias específicas en la etapa secundaria en materias como la Digitalización en Educación Secundaria Obligatoria o en Filosofía en Bachillerato, aunque desde la perspectiva de la detección de “falacias, sesgos y prejuicios en diferentes entornos comunicativos” (Real Decreto 243/2020 por el que se establece las enseñanzas mínimas del Bachillerato, p. 121), no desde el autoconocimiento de los errores de procesamiento. Tampoco es un campo de investigación prolífico, de hecho, son escasos los estudios donde se analizan específicamente los sesgos cognitivos en etapas educativas, como Portillo y Baena (2019) que analiza el sesgo de autopercepción en Secundaria u Ossa et al. (2020) que analiza el sesgo de representación en estudiantes universitarios. Finalmente, aunque las implicaciones de alguna de estas líneas psicológicas han sido exploradas en el terreno educativo, existe todavía un gran potencial en la aplicación de estos resultados para la mejora del pensamiento crítico y racional en la escuela y fuera de ella. Ruiz-Martínez (2017) en una revisión específica sobre debiasing en la década comprendida entre 2005 a 2015 se cuestiona la escasez de investigaciones en el contexto educativo y pone el foco de atención en la necesidad de aplicar técnicas para corregir los sesgos y entrenar desde edades tempranas en los procesos de la toma de decisiones y en el desarrollo del pensamiento crítico. Esta mejora difícilmente se consigue por un desarrollo espontáneo a partir de las tareas escolares tradicionales (Halpern, 1999), necesitando de la enseñanza y práctica explícita de esta clase de pensamiento (Abrami et al., 2008). Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación Como limitaciones del estudio, consideramos que la distribución por sexo de la muestra no es representativa de la población general, aunque sí de la población de estudio, por lo cual no hemos considerado agregar el género como variable dependiente. No obstante, los análisis realizados con la muestra no sugieren significancia estadística en la ocurrencia del error ni con el sexo ni con la edad ni con la formación científica. Por otro lado, se podría considerar que el error es fruto de la falta de competencia matemática y no de un razonamiento políticamente motivado, nuestro estudio ha seguido un diseño similar a los estudios de Kahan et al. (2017) en los que se analiza el razonamiento defectuoso mediante una inferencia numérica en cuestiones que están muy polarizadas ideológicamente en EE. UU., tales como el uso de armas o el cambio climático. Sus resultados indican que la mayor competencia numérica no mejoraba el procesamiento de la información. En nuestro estudio no hemos medido competencia matemática, siendo esta una limitación importante, pero sí formación científica, siendo esta una variable no significativa en los diferentes modelos de regresión probados. Otra limitación y posible prospectiva ha sido no evaluar el modelo dual de pensamiento, por ejemplo, a través de la prueba CRT (Frederick, 2005), lo cual hubiese permitido indagar acerca del razonamiento intuitivo vs. reflexivo, el modelo dual de pensamiento y su relación con el sesgo partidista. Un aspecto para profundizar es el efecto hallado del votante sin afinidad política, el cual presenta una tasa de error alta, en cualquier escenario, independiente del partido gobernante, lo cual se presenta como una ventana interesante para profundizar y explorar la influencia de la desafección política en el funcionamiento del procesamiento cognitivo individual y sus consecuencias a nivel social. Conclusiones Tras la investigación realizada se considera que:

The COVID-19 pandemic, declared in 2020 by the World Health Organization, generated an unprecedented impact in multiple spheres, including mental health and social behavior. This article analyzes how emotional context and political ideology influenced the cognitive processing of health information during the crisis, assessing the prevalence of cognitive biases in the judgment of government management. It focuses on the analysis of inferential reasoning, assessing whether participants made errors when interpreting real data according to their political affinity and mood. Theoretical Basis The article is supported by dual processing theories (Evans & Stanovich, 2013; Kahneman, 2012) that differentiate between intuitive thinking (fast, emotional, heuristic) and reflective thinking (slow, logical, metacognitive). Although critical thinking is a key competence in education and is promoted by organizations such as the OECD, in practice its development is weak (OECD, 2005). This is due to factors such as the complexity of the concept, the lack of specific teacher training and the difficulty of applying it systematically in the classroom. Shallow thinking, dominated by biases and mental shortcuts, is more common, especially under stressful or emotionally charged conditions. These biases, such as confirmation bias or politically motivated reasoning, can lead to errors in judgment when the information received conflicts with our prior beliefs. Emotions play a fundamental role in this type of bias, altering the way in which information is analyzed, interpreted and valued. Politically Motivated Reasoning This phenomenon describes how people tend to process information in a way that reinforces their political beliefs. Not only is like-minded information filtered more quickly and with less analysis, but contrary information is critically examined for flaws. This biased reasoning has been documented in political decisions, perceptions of leaders, and evaluation of social events, and is exacerbated by negative emotions such as fear, anger, or uncertainty. Objectives of the Study

Method A total of 606 participants (mainly teachers and students of one Faculty of Education) were surveyed. They were asked for sociodemographic information, their political affinity (measured by a CIS-type scale), their emotional state (through the PANAS scale), and they were given an inferential reasoning task based on real data on the management of the pandemic by the central government (on the left) and that of Madrid Region (on the right). The task required calculating fatality rates to determine whether management had been worse than in other regions. Although the data did not support that claim, many participants made errors, influenced by their ideology. Responses were classified as “hit” or “miss” and analyzed statistically, including logistic regression analysis. Results States of Mind The data showed that during confinement negative emotions were high and positive emotions were low. Although they improved in the de-escalation stage, they continued to affect cognitive processing. The PANAS scale confirmed significantly altered emotional levels compared to previous studies in non-pandemic contexts. Errors in Inferential Reasoning A high error rate was observed when evaluating health management data. Responses were aligned with the ideology of the participants:

Predictive Models Logistic regression models showed that both ideology and negative emotional state during confinement predicted error in judgment:

Both models had moderate predictive ability, being able to correctly classify between 64.5% and 66.7% of the cases. Discussion The study demonstrates how emotional grounding and political affinity negatively affect critical thinking and logical reasoning ability. Overinformation (infodemia), strategic use of media and emotional pressure contribute to this impairment of cognitive processing. Voters process data more favorably when it aligns with their beliefs, even if the objective data does not justify it. Negative emotions intensify this tendency, reducing the capacity for reflective reasoning. Reasoning, in these cases, is not used to arrive at the truth, but to justify what is already believed. Educational Implications Critical thinking, although valued in educational curricula, is not being effectively developed. Barriers identified include lack of teacher training, ambiguity of the concept, and low awareness of one’s own biases. The LOMLOE mentions for the first time the need to detect biases and fallacies, but its implementation is still incipient and only from the perspective of detecting bias in the information we consume, not from self-awareness. Training future teachers in critical thinking and bias recognition is essential for building an informed and democratic citizenry. This study underscores the urgency of designing specific pedagogical strategies to train in reflective reasoning. Limitations and Future Lines of Research The study recognizes limitations in the sample (mostly women), not having directly measured mathematical competence, nor having evaluated the dual model of thinking by means of instruments such as the CRT. It also suggests further research on the profile of the unaffiliated voter, whose high error rate may be related to political disaffection. Conclusions

Conflicto de Intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Para citar este artículo: Jiménez-Taracido, L. y Martínez-Manzanal, A.I. (2025). El pensamiento crítico, la política y el estado de ánimo: los errores cognitivos en el contexto de la COVID-19. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e3. https://doi.org/10.5093/apea2025a3 Este es un artículo Open Access bajo la licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ REFERENCIAS |

Para citar este artículo: Jiménez-Taracido, L. y Manzanal-Martínez, A. I. (2025). El Pensamiento Crítico, la Política y el Estado de Ánimo: Los Errores Cognitivos en el Contexto de la COVID-19. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e3. https://doi.org/10.5093/apea2025a3

lourdes.jimenez@unir.net (L. Jiménez-Taracido).

Copyright © 2026. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS