Memoria de trabajo y comprensión lectora en la etapa escolar: Un acercamiento exploratorio

[Working memory and reading comprehension in school years: An exploratory approach]

Brianda C. Sarmiento Garzón, Francisco Lamus Lemus y Adriana López Nañez

Universidad de la Sabana, Chía, Cundinamarca, Colombia

https://doi.org/10.5093/apea2025a4

Recibido a 29 de Septiembre de 2024, Aceptado a 12 de Mayo de 2025

Resumen

El estudio describe el desempeño en tareas de memoria de trabajo y tareas de comprensión lectora para explorar la fuerza de la relación entre estas capacidades. Así, se realizó la aplicación de una prueba de amplitud lectora y pruebas de comprensión lectora a 50 niños de tercero de primaria. Para el procesamiento se utilizaron estadísticos descriptivos y coeficientes de Spearman que sugieren una correlación positiva y significativa entre la memoria de trabajo y la comprensión lectora en voz alta, así como una relación positiva y moderada entre la memoria de trabajo y la comprensión lectora silente.

La prueba de memoria de trabajo presentó mayores exigencias que las pruebas de comprensión lectora, lo que se atribuye a una mayor exigencia en las tareas de almacenamiento y procesamiento. Se concluye que es importante continuar aunando evidencia sobre las exigencias diferenciales para las funciones ejecutivas, planteadas por distintos tipos de materiales de lectura.

Abstract

The study describes performance on working memory tasks and reading comprehension tasks to explore the strength of the relationship between these abilities. A reading span test and reading comprehension tests were administered to 50 third-grade children. Descriptive statistics and Spearman’s coefficients were used for processing, suggesting a positive and significant correlation between working memory and aloud reading comprehension, as well as a positive and moderate relationship between working memory and silent reading comprehension. The working memory test presented greater demands than the reading comprehension tests, which is attributed to the greater demands placed on the storage and processing tasks. It is concluded that it is important to continue gathering evidence on the differential demands on executive functions posed by different types of reading materials.

Palabras clave

Memoria de trabajo, Comprensión lectora, Funciones ejecutivas, Etapa escolar

Keywords

Working memory, Reading comprehension, Executive functions, School stage

Para citar este artículo: Sarmiento Garzón, B. C., Lemus, F. L. y Nañez, A. L. (2025). Memoria de trabajo y comprensión lectora en la etapa escolar: Un acercamiento exploratorio. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e4. https://doi.org/10.5093/apea2025a4

Correspondencia: briandasarga@unisabana.edu.co (B. C. Sarmiento).

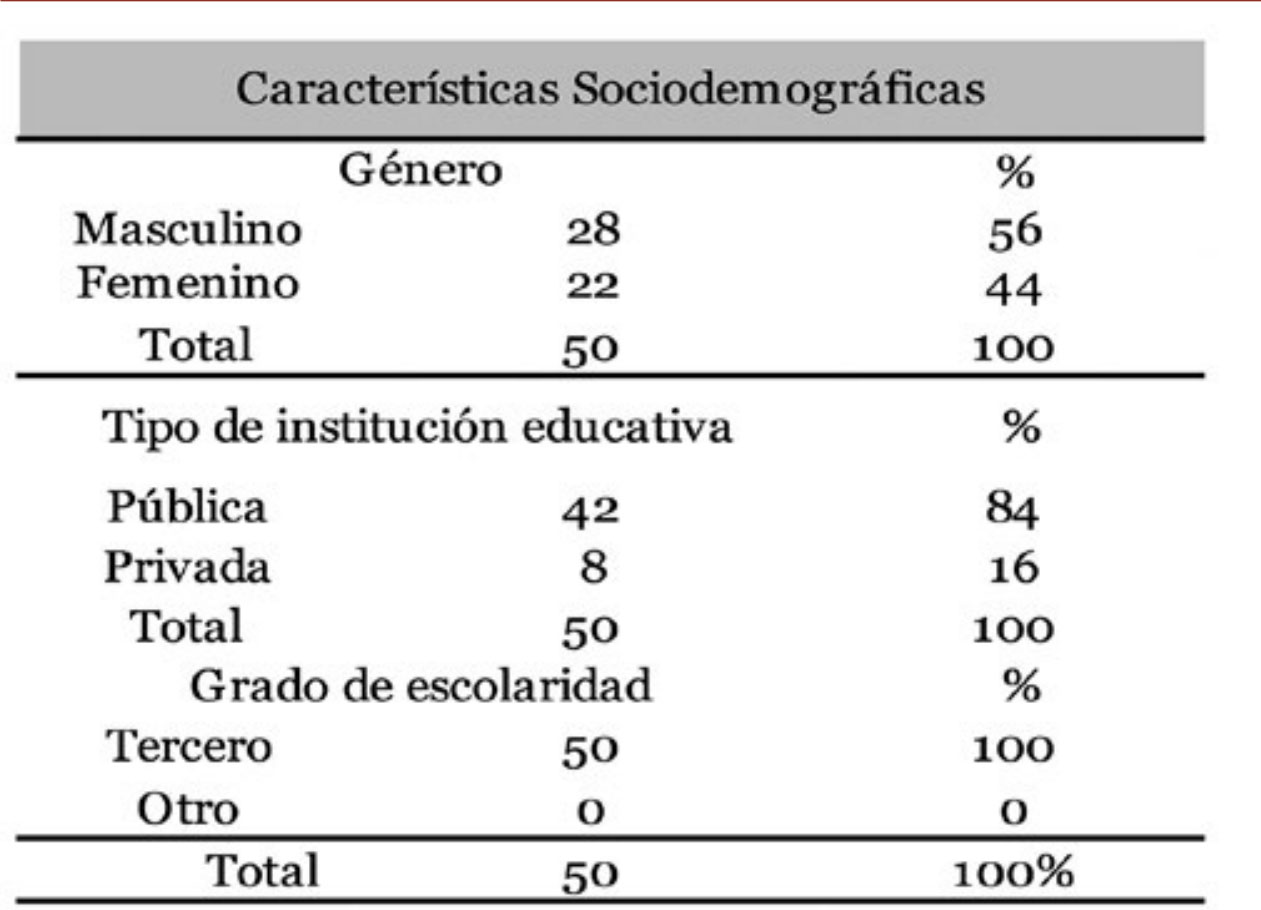

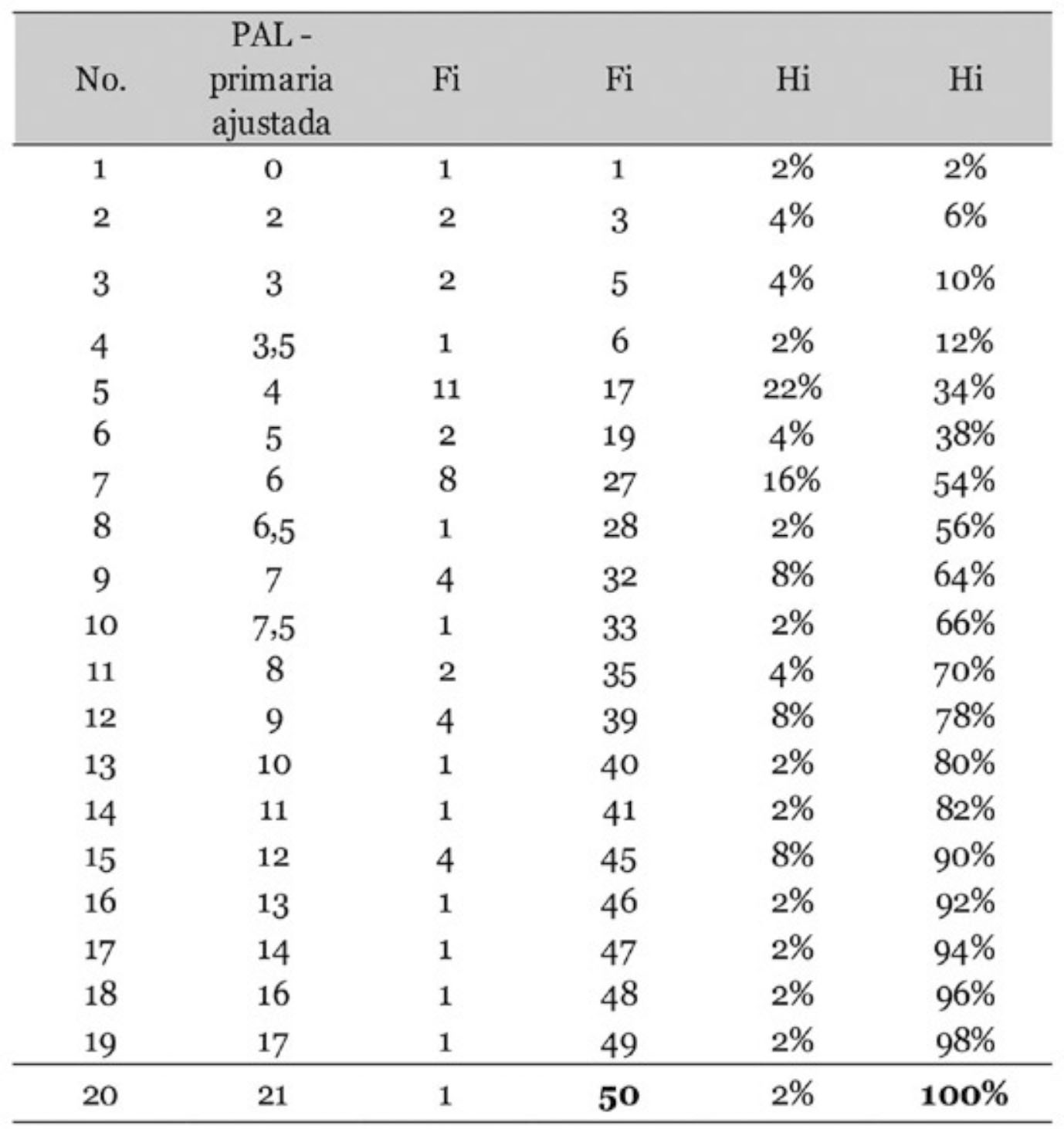

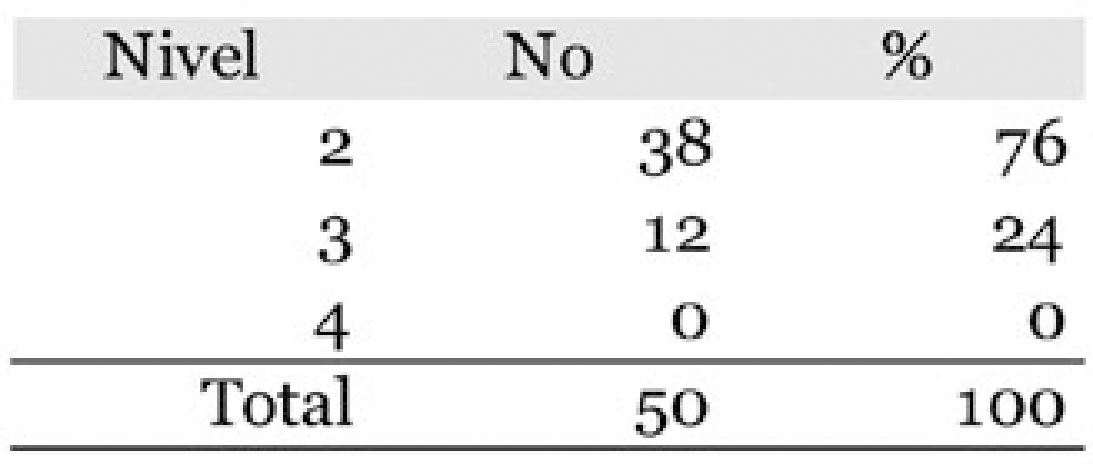

La relación entre memoria de trabajo y comprensión lectora ha sido documentada por diversos autores (Baddeley, 2003; Daneman y Carpenter, 1980; Just y Carpenter, 1992; Kintsch et al., 1999). De la misma forma, existe evidencia reciente sobre la relación entre memoria de trabajo y comprensión lectora desde la infancia (Carreti et al., 2017; Elosúa et al., 2012; Follmer, 2017; García–Madruga et al., 2016; Gómez et al., 2013; Kieffer y Chirstodoulou, 2019; Nouwens et al., 2020; Portellano, 2018; Portellano y García, 2014; Siegenthaler et al., 2018). La memoria de trabajo – MT describe la capacidad para almacenar y procesar distintos tipos de material durante cortos periodos de tiempo, tanto en la vida cotidiana como durante actividades cognitivas complejas (Gathercole y Alloway, 2008), como es el caso de la comprensión lectora, en adelante CL. La diversidad de modelos de MT va desde aquellos que la conciben como una capacidad separada (Baddeley y Hitch, 1974 en Baddeley, 2003) o como un proceso de atención controlada que activa representaciones ya establecidas en la memoria a largo plazo – MLP, que se actualizan en la MT (Kintsch et al., 1999). Una de las aproximaciones más influyentes que sigue gozando hoy de gran aceptación es la de Baddeley y Hitch, 1974, citado en Baddeley, 2007, para quienes la MT es un “sistema de almacenamiento temporal bajo el control de la atención, que refuerza nuestra capacidad para el pensamiento complejo”. Desde esta postura la MT es un sistema de capacidad limitada, que mantiene y retiene temporalmente la información, aportando así una interfaz entre los procesos perceptivos, la memoria de largo plazo - MLP y la acción. La MT es un sistema multicomponente que alterna tareas de procesamiento y almacenamiento. De allí, su importancia funcional para la ejecución de un amplio rango de tareas cognitivas superiores como el razonamiento, el aprendizaje y la comprensión (Baddeley, 2003). Este modelo ha sido también estudiado en niños y se ha afirmado que “sus componentes están ya presentes en los niños desde los 6 años y su capacidad aumenta de forma progresiva hasta la adolescencia temprana” (Gathercole et al., 2004, p. 188). Ahora bien, los niños que tienen una MT con un desempeño deficiente corren un alto riesgo de bajo rendimiento educativo (Gathercole y Alloway, 2008, en Holmes et al., 2010, p. 1). Una MT deficiente se asocia con un amplio espectro de dificultades cognitivas que a su vez se relacionan con el aprendizaje, pero también con otras funciones ejecutivas como la planeación y la resolución de problemas. Además del apoyo a las actividades mentales cotidianas, la MT brinda un sustento esencial a lo largo del proceso de escolaridad (Gathercole y Alloway, 2008). Por su parte, la CL es una actividad compleja que se aprende y refina a lo largo de la vida, tiene un carácter cultural y demanda la inversión progresiva de distintos recursos cognitivos y emocionales (Mora, 2020). Desde una perspectiva neuropsicológica, Roselli et al. (2006) afirman que la lectura requiere de habilidades superiores como la atención, la memoria y la abstracción. En el caso de un niño que está iniciándose en la lectura, la atención se orienta a la decodificación y no es posible que decodifique y comprenda a la vez. En cambio, un lector con fluidez automatizada puede decodificar y comprender al mismo tiempo. También Roselli et al. (2006) encuentran a la MT fundamental para el proceso lector, pues es el mecanismo que permite guardar y efectuar cálculos parciales, también permite el filtro y la selección de información relevante, así como la inhibición de información irrelevante. Precisamente, los niños de tercer grado enfrentan un momento de transición de crucial importancia para la consolidación de su proceso lector. Muchos de ellos se encuentran atravesando lo que denomina Wolf (2008), como el momento de paso de lectores descifradores fluidos a lectores de comprensión fluida. La fluidez es más que un asunto de rapidez, es más bien la capacidad de integrar todo el bagaje de conocimiento lingüístico que un niño ya ha adquirido sobre una letra y sus combinaciones, o una palabra (significado, función gramatical, raíz y morfología) con la suficiente fluidez para tener tiempo de pensar y comprender sobre lo leído. De hecho, de acuerdo con los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Colombia, los niños de tercer grado por lo general han alcanzado ya una madurez en sus procesos de fluidez lectora y se enfrentan en esta etapa con textos más complejos que implican el fortalecimiento de su capacidad para comprender. De acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2018), uno de los componentes evaluados en las Prueba Saber para tercero de primaria es la competencia lectora comunicativa, que supone la capacidad de los niños para leer e interpretar distintos textos, por lo cual se espera que puedan lograr una comprensión tanto explícita como implícita, la conexión con conocimiento previo, la realización de inferencias y la capacidad para argumentar. En su último informe (ICFES, 2018), que reúne los resultados del periodo 2012 – 2017 para grados 3, 5 y 9, indica que para el área de lenguaje en la que está contenida la competencia lectora, en el año 2017 el porcentaje de niños de tercer grado con puntajes insuficientes fue del 18%, mientras que el porcentaje con puntajes mínimos (que alcanza el nivel básico esperado para el grado) fue del 36%. El nivel satisfactorio fue apenas alcanzado por un 28% de la población y el nivel avanzado por un 19%. El informe también señala diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico. Así en el 2017, el porcentaje de niños con puntaje insuficiente del nivel socioeconómico bajo fue del 25%, el nivel socioeconómico medio alcanzó un 11% y el nivel socioeconómico alto solo llegó a un 3%. Así mismo, el porcentaje de niños con desempeño avanzado fue del 53% en el nivel socioeconómico alto y de apenas un 13% para el nivel socioeconómico bajo (ICFES, 2018). Es claro que un porcentaje importante de los niños de tercer grado en Colombia no alcanza los estándares básicos en CL evaluados por las Pruebas Saber del ICFES. Además, el comportamiento por niveles socioeconómicos señala que la pertenencia a niveles socioeconómicos de mayor vulnerabilidad aumenta la probabilidad de tener un peor desempeño, con lo cual se pone en evidencia un asunto de desigualdad en las prácticas educativas de acuerdo con los niveles sociales y económicos de las familias. Por otro lado, pese a que las relaciones entre CL y MT cuentan con una vasta evidencia en otros países de la región (Abusamra et al., 2020; Barreyro et al., 2017; Bizama et al., 2019; Canet-Juric et al., 2013; Demagistri et al., 2015) y es posible identificar hallazgos importantes en trabajos que relacionan MT y CL o establecen procesos de FE como predictores de CL (Abusamra et al., 2008; Elosúa et al., 2012; García et al., 2013; Gómez et al., 2013; Guzmán et al., 2017; Siegenthaler et al., 2018) o estudios de intervención y entrenamiento en procesos ejecutivos de la MT para el mejoramiento de CL como las expuestas ampliamente en Carreti et al. (2014, 2017), Elosúa et al. (2012) y García–Madruga et al., (2014, 2016), la producción de estudios que relacionan los procesos ejecutivos como la MT y la CL en Colombia es todavía incipiente. Por ello, el presente estudio abordó de manera exploratoria el desempeño en MT verbal y la relación entre la MT y la CL en niños de tercer grado, mediante la aplicación de la prueba de amplitud lectora PAL Primaria Ajustada, instrumento derivado de una adaptación lingüística de la PAL Primaria de Orjales et al. (2011) y la aplicación de las Pruebas de Comprensión Lectora de la ENI-2 (Matute et al., 2013) a niños de tercer grado de primaria, asistentes a una organización social, ubicada al nororiente de Bogotá, abonando así un camino en el contexto local hacia la comprensión y la documentación sobre las relaciones entre estos procesos que son de carácter fundamental en esta etapa de la escolaridad. Diseño del Estudio El diseño implementado fue cuantitativo descriptivo y utilizó el Coeficiente de correlación Rho de Spearman y diagramas de dispersión (Bologna, 2011). Población El estudio fue realizado en la Fundación Amiguitos Royal – FUNAR, entidad privada sin ánimo de lucro ubicada al nororiente de Bogotá, Colombia en la Localidad de Usaquén. Los niños se encontraban inscritos en el programa “Constructores de Paz”, con edades de entre 5 a 9 años. La fundación ofrece alimentación y acompañamiento en la jornada alterna al colegio, mediante distintas alternativas como talleres de música, danza, promoción de la actividad física y lectura. Para el año 2022, se encontraban inscritos un total de 120 niños escolares al programa de FUNAR. Se incluyeron como posibles participantes a los niños que se encontraban escolarizados y cursando tercero de primaria, lo que supone un total de 57 niños. De estos fueron excluidos los niños que pese a estar en tercer grado, no hubieran logrado un nivel adecuado de fluidez lectora, entendida esta como la capacidad de leer con velocidad, precisión y prosodia (Diuk, 2022). Este criterio fue valorado mediante pruebas informales de lectura. Tabla 1 Género, tipo de institución educativa y escolaridad   Nota. Características demográficas para el total de participantes durante la fase de aplicación. Total 50 niños De los 57 niños que arrojó el filtro inicial, cuatro fueron descartados en las pruebas de lectura inicial y tres niños se retiraron de FUNAR antes de la fase de aplicación de las pruebas, un total de 50 niños finalmente participaron del estudio (56% niños y 44% niñas). El promedio de edad de los niños fue de 108,64 meses. Instrumentos PAL Primaria Ajustada Para la evaluación de la MT verbal se utilizó la adaptación lingüística de la PAL Primaria de Orjales et al. (2011). El instrumento adaptado se ha llamado PAL Primaria Ajustada. La prueba consiste en la presentación, en la pantalla de un computador, de frases agrupadas en series de 2, 3, 4, 5 y 6. Cada frase se presenta en una pantalla con fondo blanco independiente que el niño debe leer en voz alta. Tan pronto como el niño culmine la lectura de la frase, el examinador pulsa el botón para darle acceso a la frase siguiente. Una vez termine la serie completa, aparecerá en la pantalla una interrogación (?), momento en el cual el niño debe decir la última palabra de cada frase, en el mismo orden en el que aparecieron. Si el niño ha entendido las instrucciones, se dará comienzo a la aplicación. Se finaliza la prueba cuando el niño falle 2 series de las 3 que componen un mismo nivel. Para que una serie se considere correcta y puntuable, el niño debe repetir todas las palabras de la serie de forma correcta, aunque las mencione en distinto orden, recibiendo en este caso menor puntaje. Pruebas de Comprensión Lectora de la ENI 2 Para la CL se utilizaron las Pruebas de Lectura de la ENI – 2, Evaluación Neuropsicológica Infantil de Matute et al. (2013). El estudio normativo de la ENI para población colombiana y mexicana se efectuó en el 2004. Para la Subprueba CL en voz alta se obtuvo Coeficiente de estabilidad Test Re-Test de 0.044, y un Coeficiente de estabilidad entre calificadores de 0.958 mientras que para la Subprueba de CL en silencio, el Coeficiente de Estabilidad Test Re-Test fue de 0.493 y Coeficiente de Confiabilidad entre calificadores de 0.919 (Roselli et al., 2004, 2006). Comprensión de la Lectura de un Texto en Voz Alta. El niño debe leer el texto de 101 palabras “Tontolobo y el Carnero” estipulado para niños de entre 7 y 16 años, se especifica que debe leer el cuento en voz alta y lo mejor que pueda, poniendo mucha atención debido a que, al finalizar, se le realizarán unas preguntas relacionadas con el texto. Se debe registrar el tiempo de lectura y los cambios que realice el niño al texto. Tan pronto termine de leer, se le hacen 4 preguntas de comprensión del texto, cada pregunta puede ser puntuada con 0 (respuesta incorrecta o no hay respuesta, 1 si el niño solo recuerda una idea y 2 si el niño recuerda dos ideas correctas relacionadas con la pregunta). La puntuación total se obtiene sumando los puntajes parciales obtenidos en las 4 preguntas, la puntuación máxima es de 8 (Matute et al., 2013). Comprensión de la Lectura Silenciosa de un Texto. En esta prueba, el niño debe leer mentalmente el texto llamado “La tienda”, que tiene 92 palabras. Se le pide que lea atentamente y en silencio, pues se le realizarán 4 preguntas al finalizar. Se debe registrar el tiempo de lectura y asignar puntuaciones de 0, 1 y 2 a cada pregunta de acuerdo con la calidad de las respuestas, estipuladas en el Manual de la prueba. La puntuación total se obtiene de la suma de los puntajes parciales y la puntuación máxima es de 8. Procedimiento La aplicación se efectuó en 3 fases: Fase Preparatoria Esta incluyó todas las tareas siguientes:

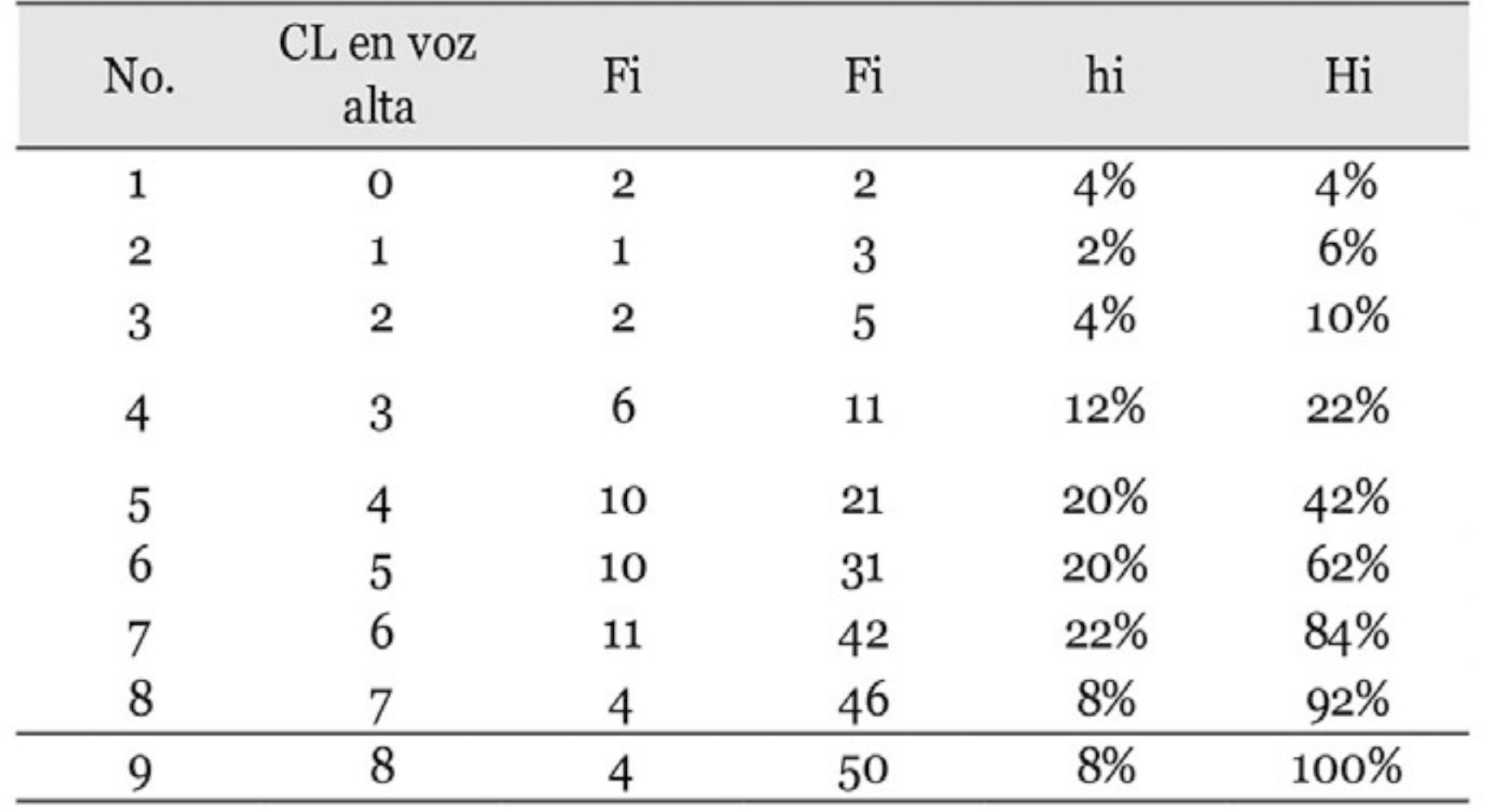

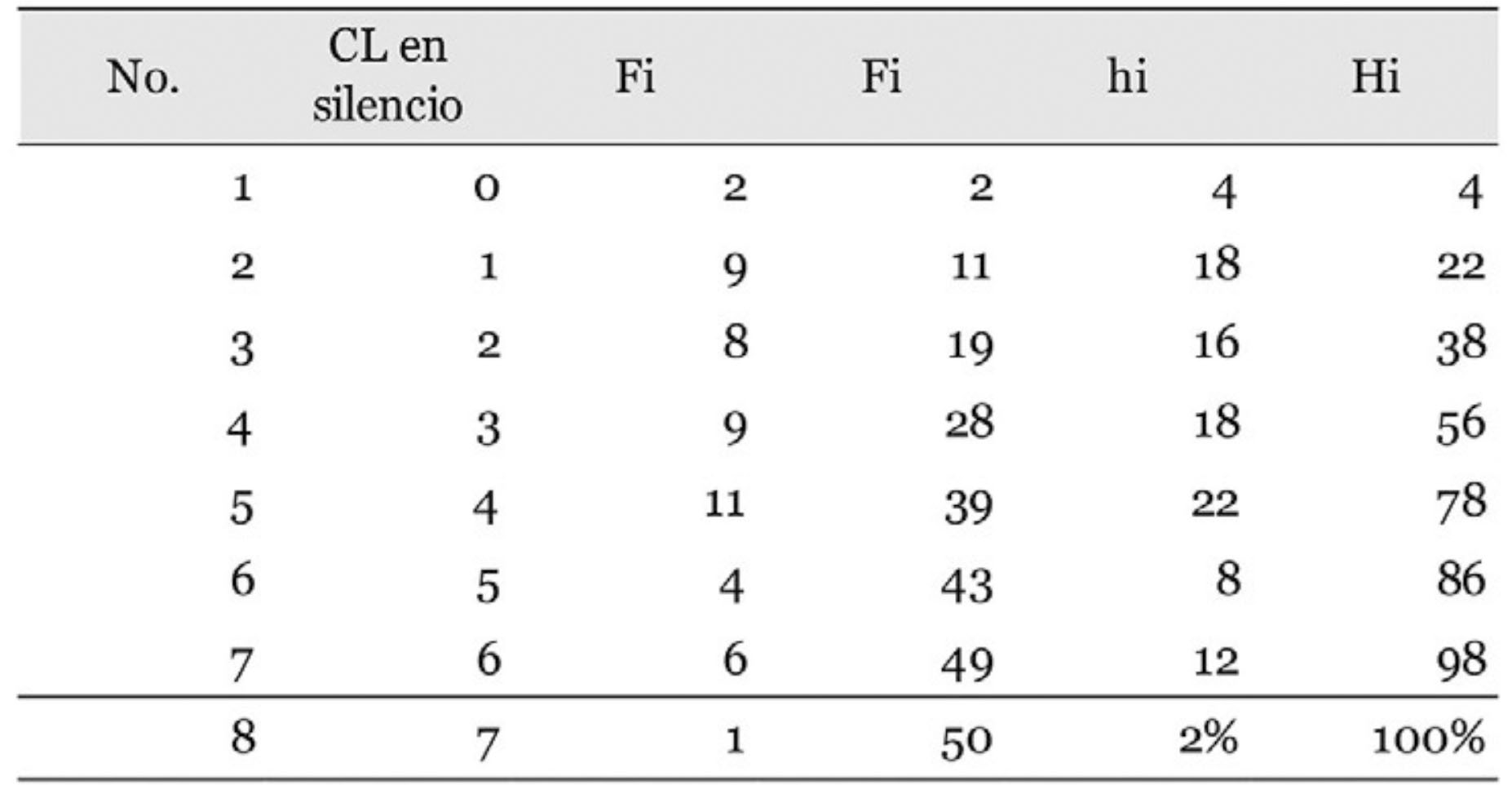

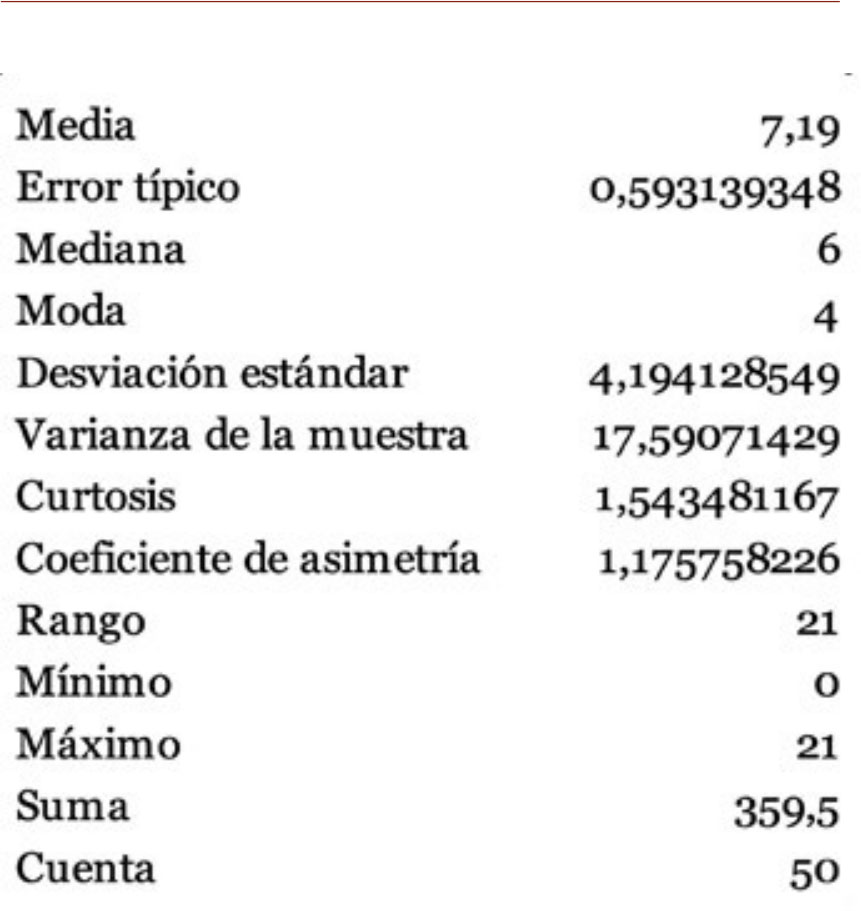

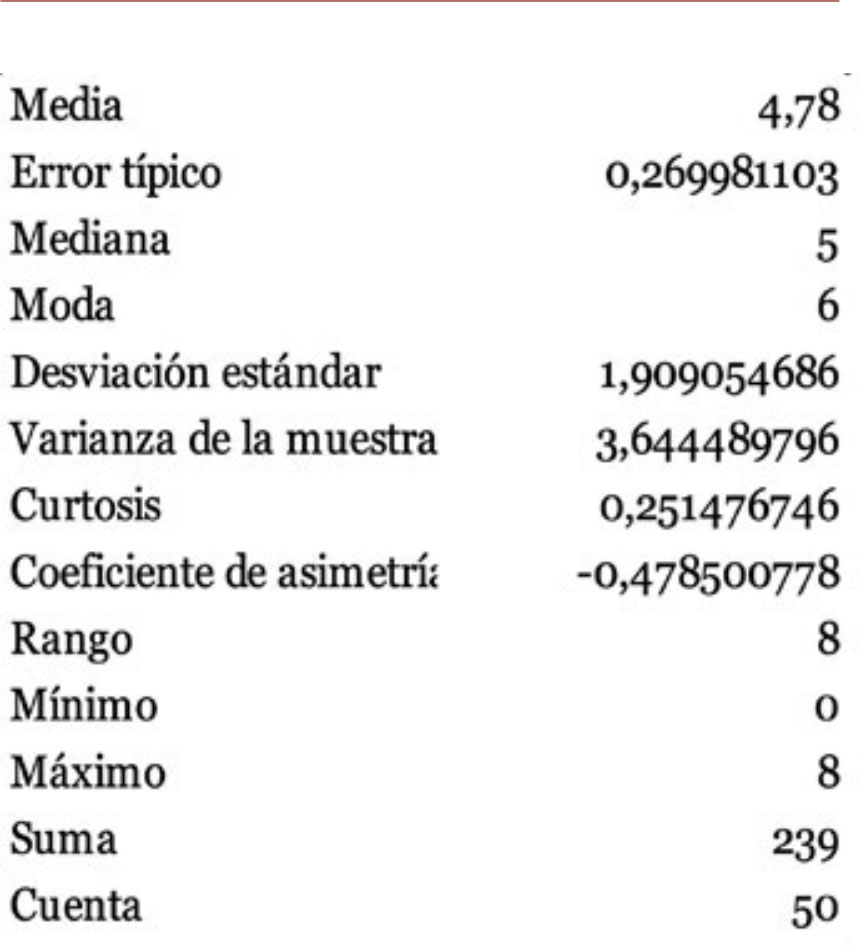

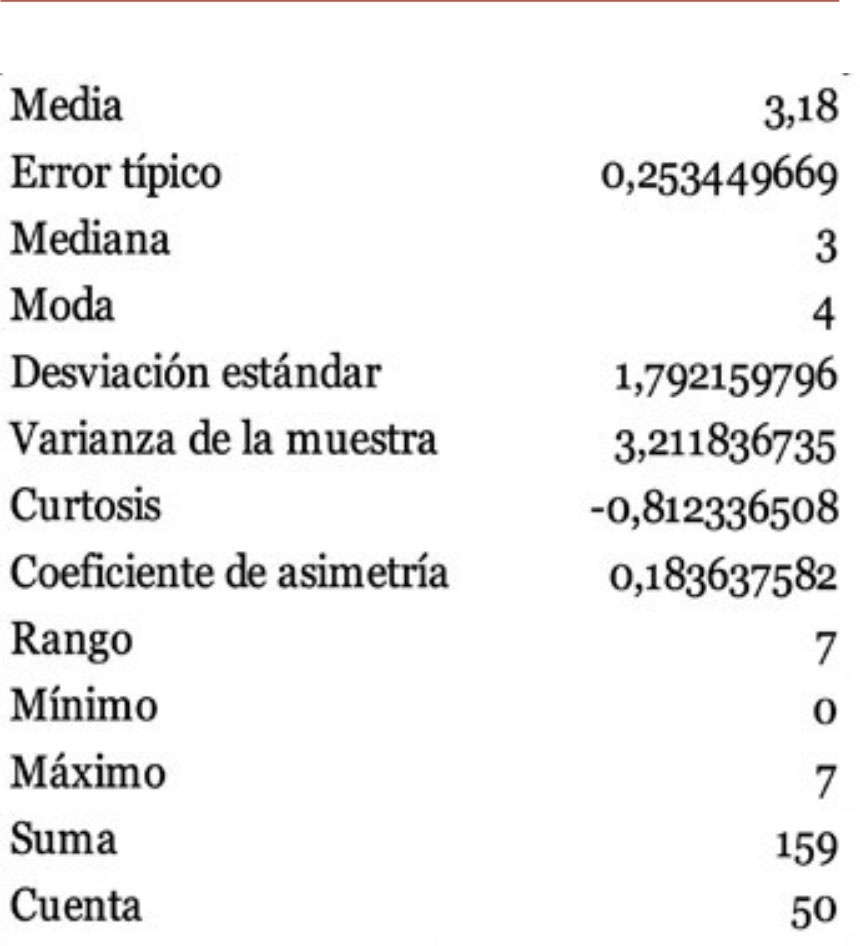

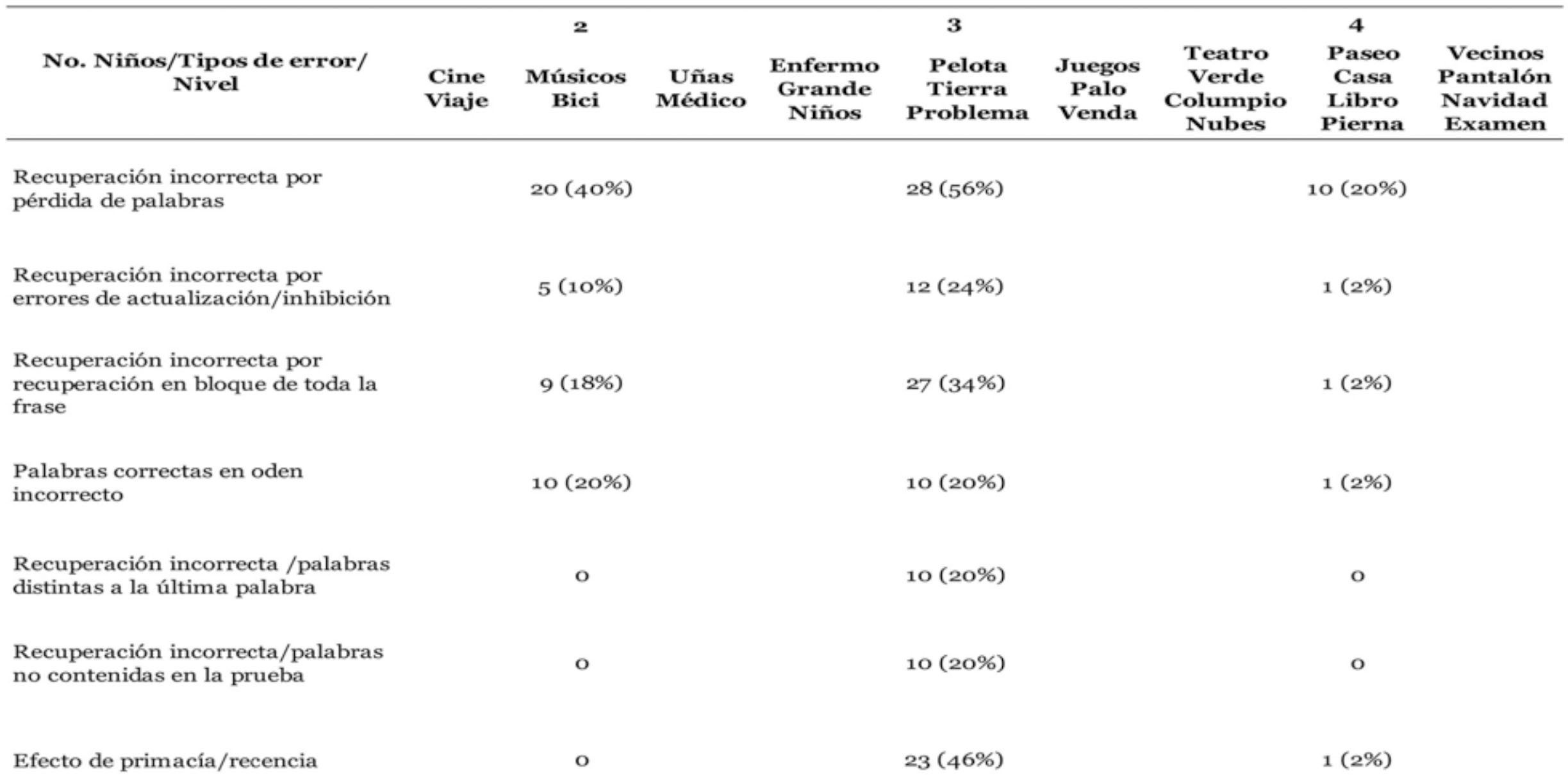

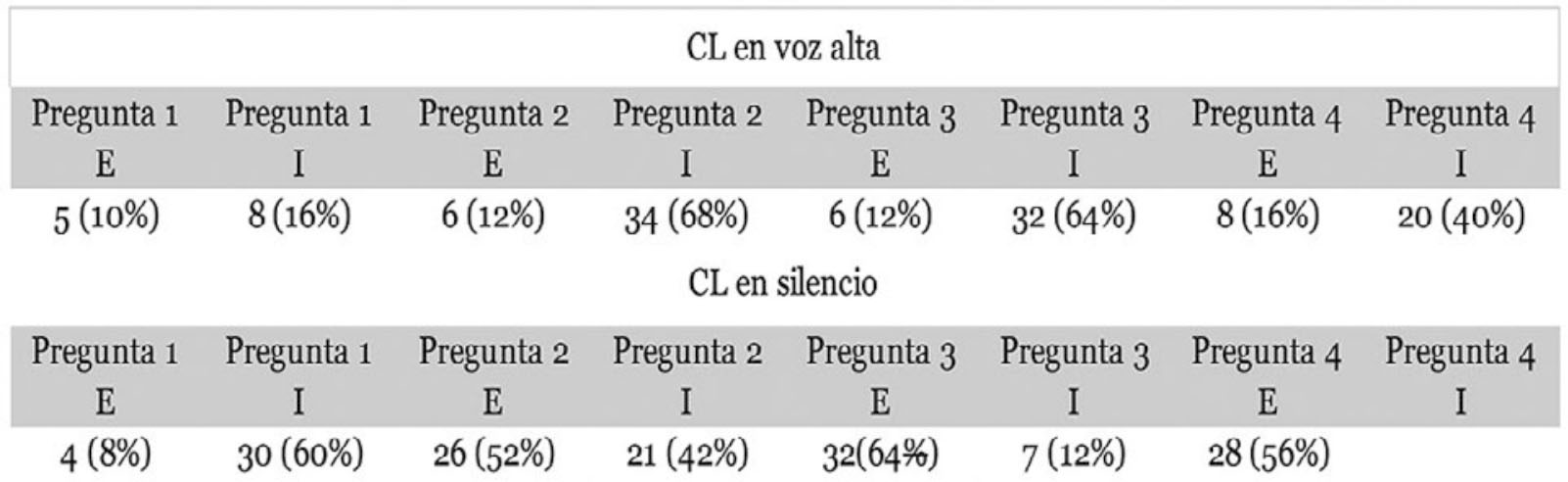

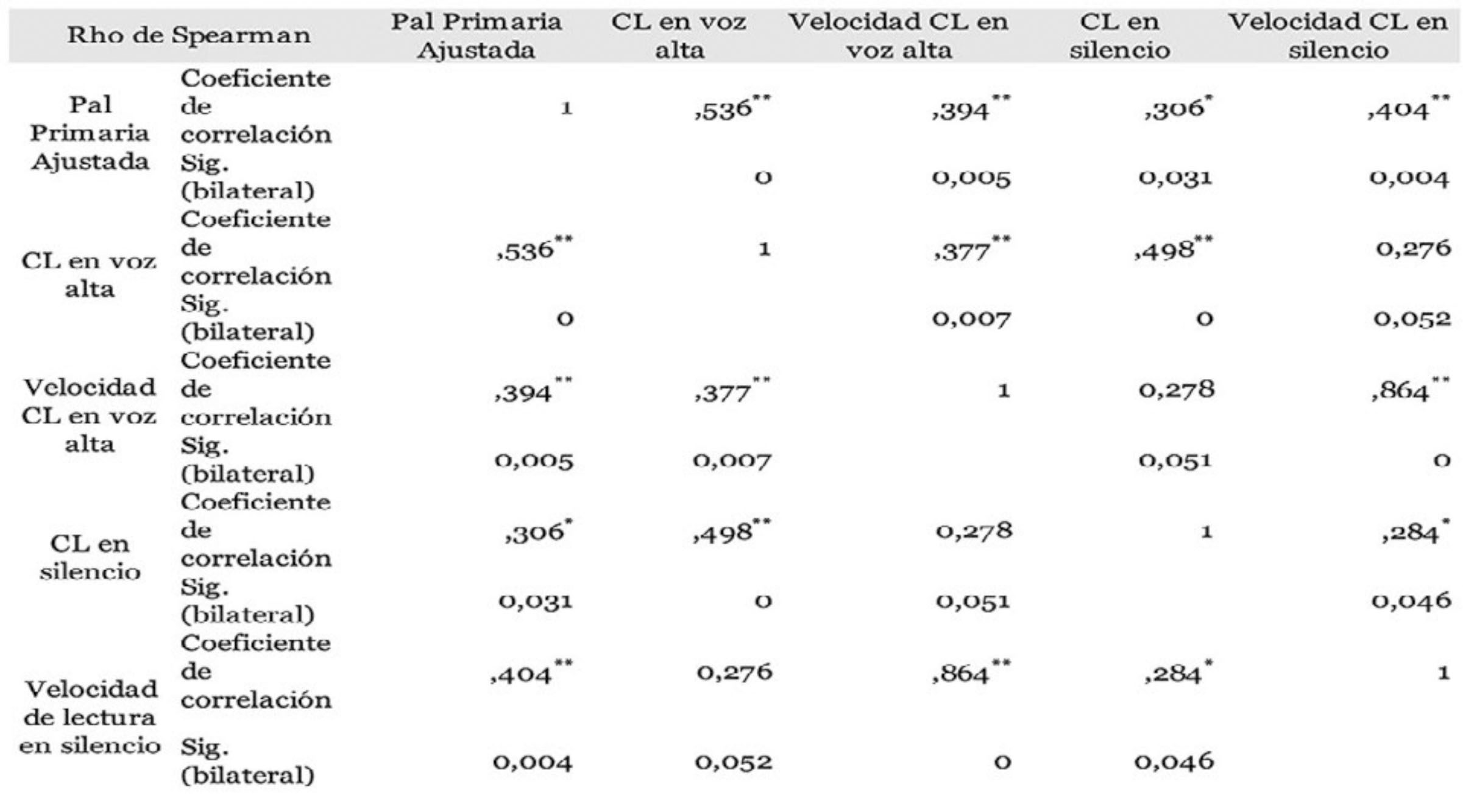

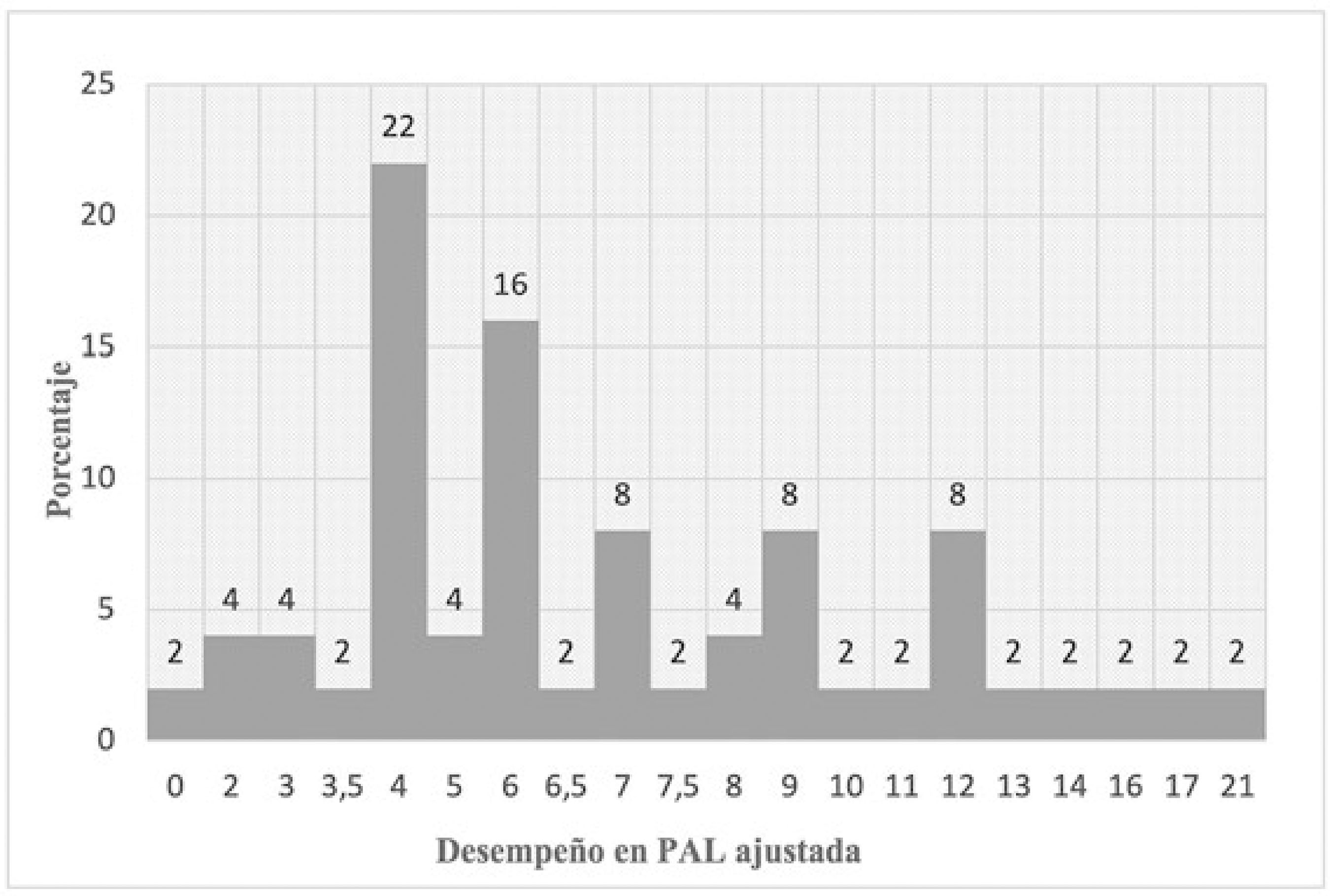

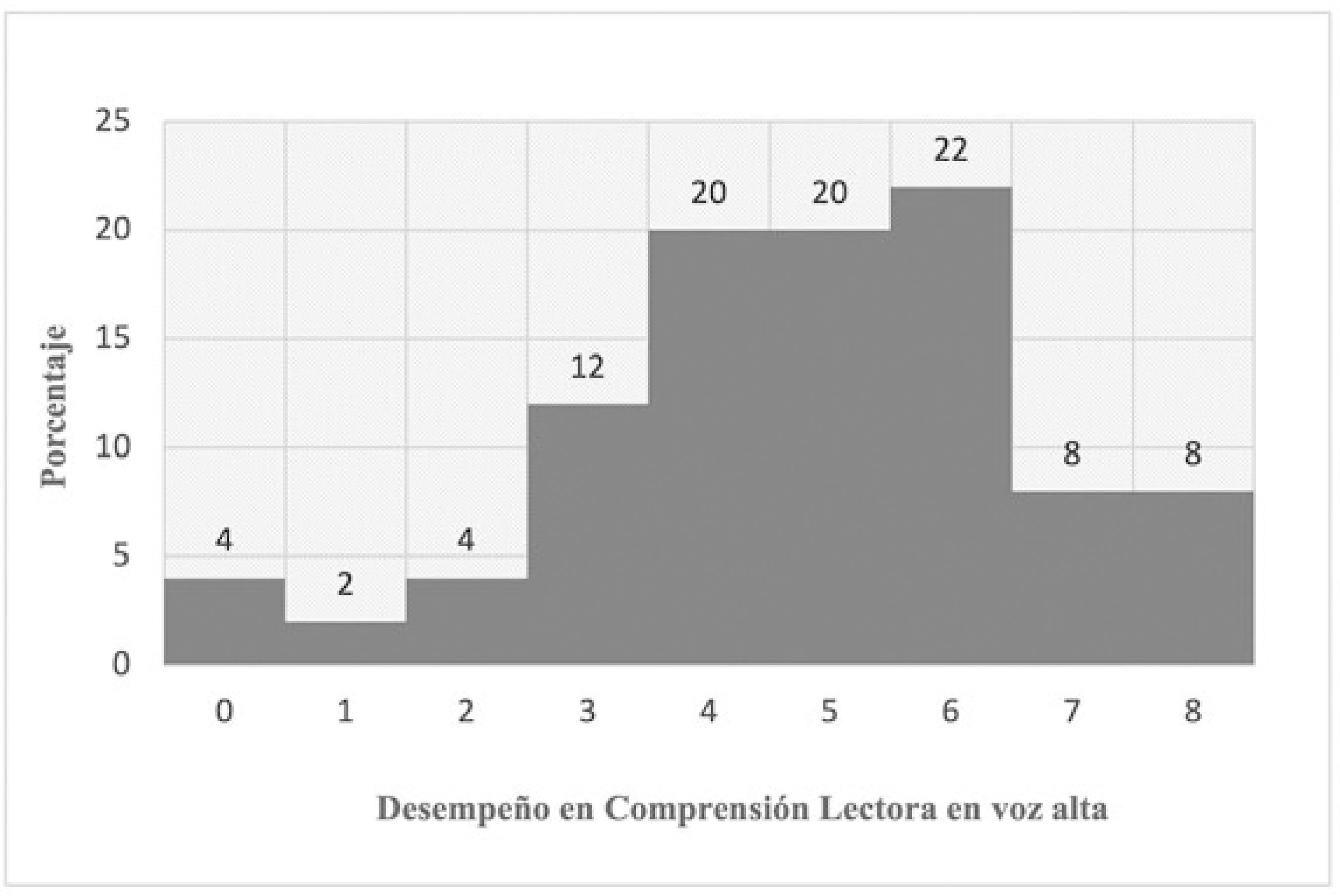

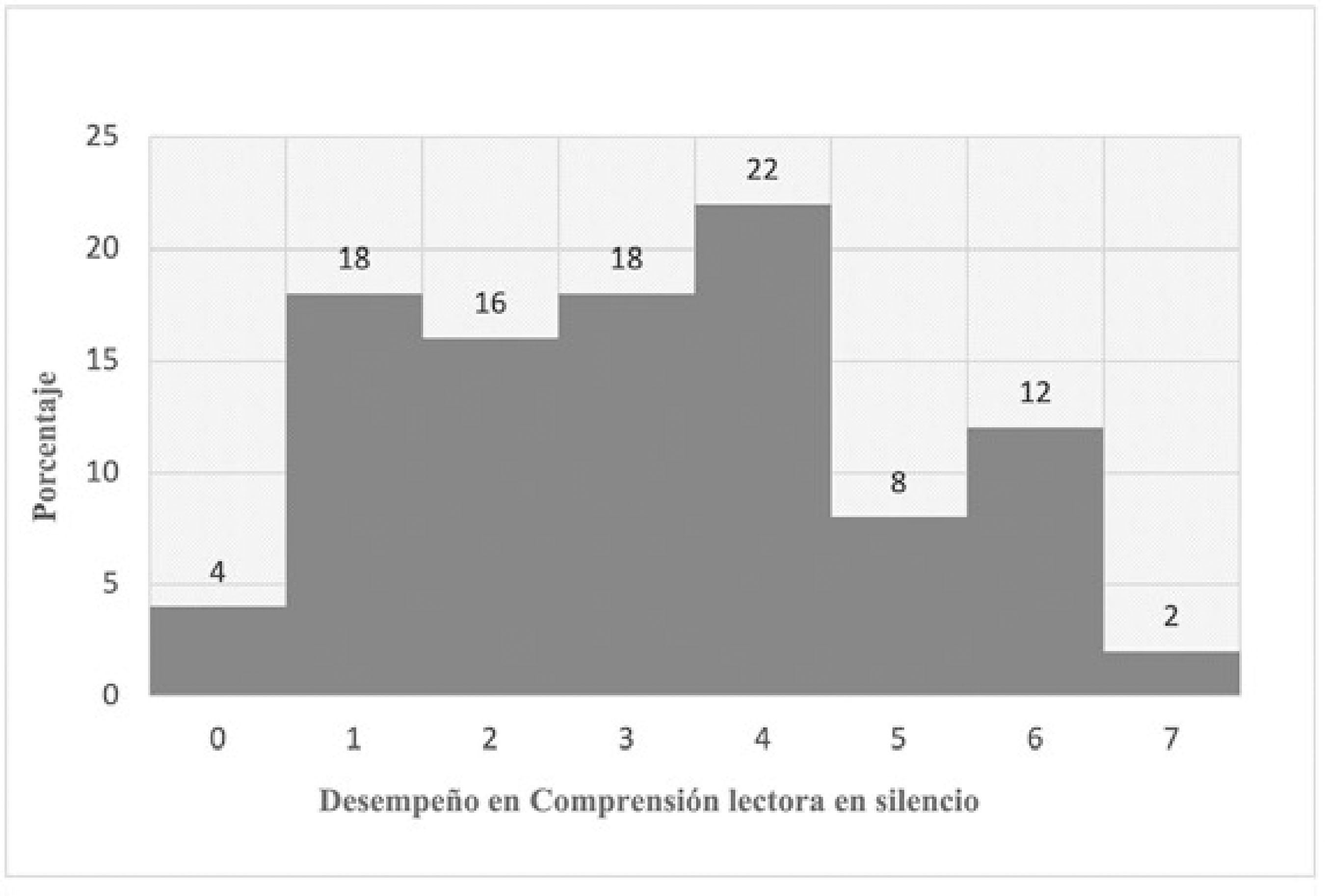

Fase de Aplicación La fase de aplicación incluyó la realización de un taller de asentimiento con los niños y una reunión para la obtención de consentimientos informados por parte de los padres y cuidadores, así como la aplicación de instrumentos. Fase de Documentación Se aborda el análisis estadístico y la discusión de los resultados. Por tratarse de un estudio descriptivo, se utilizaron estadísticos descriptivos, frecuencias en porcentajes y correlaciones entre las medidas obtenidas con la aplicación de Coeficiente Rho de Spearman, adecuado para distribuciones no paramétricas. Resultados Obtenidos en PAL Primaria Ajustada Los resultados obtenidos por el grupo en PAL Primaria Ajustada llaman la atención en varios sentidos (Tabla 6, Figura 1). El desempeño tuvo una distribución asimétrica positiva de naturaleza platicúrtica por el rango de dispersión de los datos. Lo anterior está asociado con el predominio de puntuaciones por debajo de la media (7,19). Así, un 64% de los niños solo llegó a una puntuación general de 7. Más aún, un 34% solo alcanzó una puntuación general de 4, que es el equivalente a la moda de la distribución (Figura 1). Con estos datos se comprende la razón por la que el 76% de los niños solo alcanzó el nivel 2 de la prueba, es decir, la capacidad de procesar correctamente dos frases y almacenar las dos palabras finales de cada una, al menos en dos de las tres oportunidades ofrecidas por la serie (Tabla 3). Las exigencias impuestas a nivel de procesamiento de las frases y simultáneamente el logro del almacenamiento de la última palabra de cada frase en su respectivo orden de aparición ponen en evidencia un reto de precisión en la manipulación de la información, característico de la MT. Así lo expresan Gathercole y Alloway (2007) cuando refieren que: “A la menor distracción, tal como la intrusión de un pensamiento que irrumpa de repente o diversas interferencias ambientales, con alta probabilidad pueden resultar en una pérdida de la información; que terminará en el fracaso del cálculo pretendido. Por más esfuerzos que se hagan para la recuperación del material, el único curso de acción que quedará será iniciar de nuevo la tarea” (p. 3). Los resultados para PAL Primaria Ajustada se sintetizan en la Tabla 9. La prueba penaliza la pérdida de palabras, error que se presentó con frecuencia. Así, hubo pérdida de palabras en un 40% de los niños al menos en una ocasión durante el nivel 2 y en un 56% de los niños al menos en una ocasión durante el nivel 3. El orden incorrecto de palabras se presentó en un 20% de los niños tanto en el nivel 2 como en el nivel 3. La recuperación incorrecta de palabras estuvo asociada en algunas ocasiones a la dificultad para actualizar acertadamente durante la prueba. Por ejemplo, en la serie 1 del nivel 3, las palabras a recuperar son: enfermo, grande, niños y en la siguiente serie: pelota, tierra, problema. Una ejecución incorrecta para esta última sería: enfermo, tierra, problema, en una convergencia de dos dificultades: la no actualización y recuperación completa de la serie vigente; a la vez que una persistencia errática de palabras que fueron útiles para la recuperación de una serie anterior; pero que debiéndose inhibir para la serie en curso, no se logró realizar. Este error se produjo sobre todo en el nivel 3 en un 24% de los niños y en el nivel 2 en un 10%. Un error prevalente para el nivel 3 se produjo por una dificultad para mantener en línea la instrucción correcta sobre la palabra a recuperar: “Guardar la última palabra de cada frase”, que en ocasiones terminó en ejecuciones que respondieron a una instrucción imprecisa: “Guardar una palabra de la frase”, que no necesariamente fue la última. Por ejemplo, en la frase: “Ese libro de dinosaurios es muy grande”, en repetidas ocasiones la palabra recuperada fue “dinosaurios”. Este error se presentó en un 20% de los niños, al menos una vez en el nivel 3. En este caso particular, posiblemente por una influencia de tipo motivacional o por tratarse de una palabra de uso frecuente, sobre todo entre los niños varones, que desvío su atención durante la prueba. Estos errores encajan en lo que denominaron Carreti, Cornoldi, De Beni y Romanó (2005), citados en Butterfuss y Kendeou, (2017), tarea de intrusión retrasada, utilizando la tarea de actualización de Palladino (2001), citado en Butterfuss y Kendeou, 2017), es decir, aquella información que debe ser desechada, cuando deje de cumplir el criterio de mantenimiento (para el caso anterior, la palabra enfermo) y tarea de intrusión inmediata (como en el caso de dinosaurio), que es la información de la que se puede prescindir de inmediato porque no cumple criterio alguno de mantenimiento, errores comúnmente asociados a las dificultades afrontadas por lectores con pobre ejecución. Errores como los descritos atañen a una co-ocurrencia de procesamiento errático tanto de los mecanismos de actualización como de inhibición, que de acuerdo con Carreti et al. (2005) citados en Butterfuss y Kendeou (2017) son procesos diferentes pero interrelacionados. Aún más importante, existe evidencia que respalda la tesis de la inhibición como una FE promotora del desarrollo de otras FE como la actualización y la flexibilidad, pero también de funciones ejecutivas superiores como la planificación (Blair et al., 2005; Carlson y Moses, 2001, citados en Butterfuss y Kendeu, 2017), todas estas de crucial importancia para los procesos de lectura (Borella et al., 2010; García-Madruga et al, 2014; Iglesias-Sarmiento et al., 2015; Kieffer et al., 2013; Miller et al., 2013). Otro error evidenciado durante la aplicación fue la dificultad para la recuperación únicamente de la última palabra, para lo que el niño debe separar la palabra de la frase, como en una especie de fragmentación de “la unidad dentro del todo”. Un 34% de los niños presentaron este error en el nivel 3 y un 18% más en el nivel 2. Así, por ejemplo, algunos niños repitieron frases completas, enfrentando así problemas para ir más flexiblemente del procesamiento de la frase completa a la selección desagregada de la última palabra. Esta ejecución hace pensar que la falta de flexibilidad además de ser útil para dejar de enfocarse al nivel de las palabras y permitir al lector captar un significado más general (Cartwright, 2006; Guajardo y Cartwright, 2016),, también podría eventualmente contribuir al proceso inverso para facilitar el desplazamiento del texto a la frase y, en el caso particular de la Prueba PAL Primaria Ajustada, de la frase a la palabra, para ir cambiando el foco de atención de acuerdo con los requerimientos de manipulación del material. De acuerdo con lo observado durante la prueba, la MT puede ser muy sensible a los tropiezos de fluidez en la lectura (Diuk, 2022). Durante la aplicación, se observaron algunos tropiezos de precisión frente a la lectura de sílabas trabadas (p. ej., vendrá, entrada, fiebre, padres, etc.). Así, algunos niños pese a haber superado la etapa de decodificación y contar con una fluidez en general funcional, afrontaron eventuales tropiezos de fluidez frente a este tipo de combinaciones. Por lo general, esta situación generó una pérdida parcial de información, causando una recuperación imprecisa de palabras. De acuerdo con Gathercole y Alloway (2008), el incremento en la capacidad de la MT que se produce durante la infancia es en parte el resultado de una mayor eficiencia en el procesamiento. Estos autores sugieren que cada individuo cuenta con una “disponibilidad de recursos mentales” que le son particulares y que utiliza tanto para las tareas de procesamiento como de almacenamiento de la información. También, Elosúa et al. (2012) apoya la idea de que, el proceso de la automatización que se daría en torno a los 8 o 9 años para algunas habilidades lectoras, no tendría que darse necesariamente de manera uniforme para todos los sujetos y en todas las habilidades. De hecho, refiere que las dos variables de descodificación utilizadas en su estudio (Ortografía y Segmentación de palabras) continúan desarrollándose en sexto grado. Por lo anterior, se sugiere que las tareas de procesamiento que demandan mayores recursos cognitivos, como es el caso de la lectura de palabras de estructura más compleja, dejarán menos recursos disponibles para el almacenamiento. En línea con esta tesis, también Kieffer et al. (2019) citando a Cunninghan, Stanovich y Wilson (1990) y Perfetti (1985), afirman que el logro de automaticidad en la decodificación permite la disposición de recursos para otras demandas cognitivas implicadas en las tareas. Precisamente, los niños de tercer grado se encuentran en una etapa de transición muy importante, ya que afrontan la consolidación de la automatización de habilidades lectoras más básicas, o lo que denomina Wolf (2008) semi fluidez, que les va permitiendo progresivamente saltar a la comprensión de forma más amplia. Algunos de los efectos documentados en Baddeley (2007) y (2003a) con respecto al funcionamiento del bucle fonológico, fueron constatados con la PAL Primaria Ajustada. Un 24% de los participantes alcanzó el nivel 3 de la prueba y otro 10% tuvo un acierto en una de tres oportunidades en el nivel 4. A partir de las series de 3 frases, un nivel por supuesto más demandante que el anterior, la primera y la última palabra se recuperaron con mayor rapidez que la ubicada en la mitad, en algunas ocasiones esta palabra se recuperó unos segundos más adelante, en otras fue reemplazada por otra o definitivamente se perdía. El efecto de recencia/primacía fue frecuente en el nivel 3, evidenciado en un 46% de los niños (Baddeley, 2007; Gathercole y Alloway, 2008). En términos generales, la PAL Primaria Ajustada se tornó demandante para los participantes a nivel atencional y, entre los instrumentos aprovechados para el presente estudio, resultó ser el que mayores exigencias planteara durante la ejecución, tal como se evidencia en los resultados en puntuación general, como en el nivel alcanzado de forma predominante. Comprensión Lectora en Voz Alta: Prueba de la ENI 2 (Evaluación Neuropsicológica Infantil de Matute et al., 2013) El rendimiento en CL en voz alta (Tabla 7, Figura 2) tuvo una distribución asimétrica negativa, de naturaleza mesocúrtica. Lo anterior está asociado con el predominio de puntuaciones por encima de la media que fue de 4,78, cercana a la media del estudio normativo (4,66) para el rango de edad de 8 a 9 años (Roselli et al., 2004). Ya se evidenciaba este comportamiento en la distribución de frecuencias, en donde el 58% de los niños (Quartiles 3 y 4) alcanza una puntuación de 5 o más en la prueba. Como se muestra en la Tabla 10, la distribución de errores por pregunta, en porcentaje, sugiere que la pregunta 1 fue más fácil de responder que las preguntas 2, 3 y 4. De hecho, la respuesta correcta a la pregunta 1 se compone de una sola palabra, que se repite varias veces en el pasaje, dando oportunidad al repaso. Las preguntas 2 y 3 están más orientadas a la recuperación de información explícita en el texto relacionada con ideas y acciones expresadas por los personajes, en estas se produjo una prevalencia de respuestas incompletas (68% y 64% de los niños, respectivamente). Son preguntas cuyas respuestas demandan mayor exigencia atencional e implican mayor demanda de almacenamiento que la pegunta 1, además se mencionan una sola vez en el texto. Esta situación es importante a la luz de la tesis de Nouwens et al. (2017), quienes plantean que el papel del almacenamiento se ha investigado sobre todo en el dominio fonológico, que ha resultado ser un indicador deficiente de la CL (Daneman y Carpenter, 1980). Sin embargo, el almacenamiento semántico puede contribuir a la MT y con ello a la CL. Las preguntas de la prueba de CL en voz alta tienen sobre todo demandas a nivel del almacenamiento semántico. La pregunta 4 es de tipo inferencial, se presentó de forma incompleta en un 40% de los niños y tuvo el mayor porcentaje de respuesta equivocada entre las 4 preguntas, un 16% de los niños. Este resultado concuerda con lo encontrado en el estudio de Elosúa et al. (2012), en el que identificaron que las preguntas de inferencias e integración fueron más difíciles que las de memoria para la prueba de CL- DARC en niños de tercer grado. Comprensión Lectora en Silencio: Prueba de la ENI 2 (Evaluación Neuropsicológica Infantil de Matute et al., 2013) El rendimiento en CL en silencio (Tabla 8, Figura 3) tuvo una distribución levemente asimétrica positiva, de naturaleza también mesocúrtica. La media fue de 3,18, resultado más cercano al estudio normativo del instrumento (Roselli et al., 2004), que arrojó una media de 4.07 para el rango de edad de 8 a 9 años, que el estudio de Arán-Filippetti y López (2016), que arrojó una media para esta subprueba de 2,55 en el rango de 9 a 10 años. Así, el 56% de los niños (Quartil 2) alcanzó una puntuación de 3 o menos en la prueba y el 44% restante una puntuación de 4 o más. De acuerdo con la Tabla 10, la distribución de errores en porcentaje sugiere una tendencia a las respuestas incompletas en las preguntas 1 (60%) y 2 (42%), y tendencia alta en respuestas equivocadas en las preguntas 2 (52%), 3 (64%) y 4 (56%). Las preguntas para CL en silencio están enfocadas a la recuperación de información explícita en el texto, es decir, son preguntas que demandan esfuerzo en el dominio de almacenamiento. En términos generales, hubo una mejor ejecución en la prueba de CL en voz alta, que en la prueba de CL en silencio, lo que además de concordar con el estudio normativo (Roselli et al., 2004), se ajusta a la tesis de Baddeley (Baddeley, 1966b, citado por Baddeley, 2007) sobre los ítems auditivos, como en el caso de la lectura en voz alta; que ganan acceso directo al almacén fonológico, mientras que los ítems presentados visualmente como la lectura en silencio, deben ganar el acceso mediante repaso subvocal. Wolf (2008) también explica esta ventaja de la lectura en voz alta, especialmente en etapas de tránsito como las que afrontan los niños de tercer grado, en términos de la Recodificación fonológica, que se convierte en una ventaja para los niños que se encuentran de paso por la decodificación fluida y van hacia la comprensión fluida, pues la lectura en voz alta es un proceso dinámico en dos etapas que permite relacionar simultáneamente la lengua hablada y la escrita (Wolf, 2008). Lo anterior sugiere que la lectura en voz alta sigue siendo prevalente para el proceso de CL en estos niños, mientras que la lectura en silencio está aún en proceso de tránsito y evolución, requiriendo del repaso subvocal para su actualización y mantenimiento en la MT (Baddeley y Hitch, 1974; en Baddeley, 2007). Relación entre Memoria de Trabajo Verbal y Comprensión Lectora Pasando ahora de forma más específica a la relación entre la MT y la CL, abordada desde los resultados en PAL Primaria Ajustada y las Pruebas de CL de la ENI 2, la matriz de correlaciones mediante Coeficiente Rho de Spearman (Tabla 11) arrojó una correlación positiva significativa entre MT y CL en voz alta (0,536**), y una correlación moderada y positiva entre MT y CL en silencio (0,306*). Estos resultados permiten establecer, conforme el alcance de este estudio, que la memoria de trabajo verbal y la comprensión lectora se relacionan en el grupo de niños participantes, como se ha encontrado ampliamente en otros estudios recientes (Bock et al., 2018; Cirino et al., 2018; Gómez et al., 2013; Jiang y Farquharson, 2018; Nouwens et al., 2017, 2020; Pham y Ramzi, 2014; Siegenthaler et al., 2018). Estos resultados también se encuentran en consonancia con lo que plantea Wolf (2008) cuando refiere que: “A medida que los lectores descifradores avanzan en comprensión, se ligan necesariamente los procesos ejecutivos: Todo el conocimiento acopiado a lo largo de los últimos años acerca de las palabras, la integración y automatización de otras habilidades precursoras como la conciencia fonética y la decodificación fluida, todo tiene relación” (p. 159). También Nouwens et al. (2018), Seigneuric y Ehrlich (2005), citados por Nouwens et al. (2020) apoyan esta tesis al afirmar que en grados avanzados de primaria la contribución de las FE es más importante, cuando también son más eficientes las habilidades de decodificación. Hay un asunto de crucial importancia en estos resultados y es el hecho de que la PAL Primaria Ajustada, en términos generales, fue más difícil para los niños que las dos pruebas de CL. Así se evidencia en los resultados y así lo notificó la mayoría de los niños, una vez culminada la etapa de aplicación. Sin embargo, la correlación fue significativa entre la PAL Primaria Ajustada y CL en voz alta y moderada entre PAL Primaria y CL en silencio. La explicación que se propone en este punto es que la PAL Primaria Ajustada tiene mayores exigencias a nivel de procesamiento de palabras aisladas, lo que explica por qué a pesar de la fuerza de las correlaciones, los niños con mejores recursos cognitivos para el procesamiento tuvieron mejores resultados en MT y con mayor razón lo tuvieron en las pruebas de CL que requerían almacenamiento y procesamiento de material de una historia, que contenía más pistas de tipo contextual. Es posible que los niños con desempeño menos efectivo en PAL Primaria Ajustada cuenten con menos recursos para el procesamiento del material verbal aislado, pero su rendimiento tendió a ser efectivo en pruebas de CL porque las historias brindaban pistas de tipo contextual. Por supuesto, esta explicación requeriría de sometimiento a confirmación con un estudio posterior, que se pregunte por la equivalencia en los niveles de exigencia tanto en los dominios de procesamiento como de almacenamiento de los instrumentos utilizados. Además, es claro que a diferencia de instrumentos como la PAL Primaria Ajustada, los ejercicios de lectura de historias son más frecuentes para los niños dentro de su rutina escolar. Esta mayor familiaridad con la tarea ofrece cierta ventaja y sentido de confianza en la ejecución, en contraste con las demandas novedosas como las exigidas por la PAL Primaria Ajustada. Una asociación más fuerte entre PAL Primaria Ajustada y la prueba de CL en voz alta se explica también en términos de la ventaja de la Recodificación fonológica ofrecida por las dos pruebas, a diferencia de la subprueba de CL en silencio, cuyo procesamiento visual exige mayores demandas de repaso subvocal. El tránsito de la lectura en voz alta a la lectura silente que se produce en estas edades y su relación con la MT y la CL es un asunto que también debe seguirse explorando para aunar futura evidencia. La matriz de correlaciones con Rho de Spearman arrojó un patrón de asociaciones moderadas positivas entre CL en voz alta y velocidad/palabras por minuto (0,377**), CL en silencio y velocidad /palabras por minuto (0, 284*), CL en voz alta y CL en silencio (0,498**). También, la PAL Primaria Ajustada arrojó correlaciones moderadas positivas para velocidad/palabras por minuto en CL en voz alta (0,394**) y velocidad/palabras por minuto en CL en silencio (0,404**). Estos resultados ratifican que la velocidad con la que los niños pueden leer, tanto en voz alta como en silencio, también se encuentra relacionada con su rendimiento en CL. Es preciso recordar aquí, que para autores como Wolf (2008), la fluidez no es solo asunto de rapidez, más bien es la capacidad de integrar a buen ritmo todo el conocimiento que el niño ya tiene a nivel fonológico, sintáctico, gramatical, semántico, morfológico y pragmático para tener tiempo no solo de leer, sino de comprender y también de pensar, todo al mismo tiempo. En otras palabras, la fluidez proporciona tiempo adicional para poder pensar mientras se lee. Estudios como los de Kieffer y Chirstodoulou (2019) aportan evidencia sobre el rol de la fluidez como proceso mediador entre FE y CL. En la medida que los niños ganan en automatización de las habilidades decodificadoras del lenguaje escrito, la capacidad limitada de la MT dispondrá de mayores recursos para el almacenamiento y tendrán cabida otros procesos de orden superior que cualificarán la comprensión. Los resultados preliminares de este proyecto, a la luz del cuerpo de evidencia que los respalda, sugieren que la consolidación de procesos como el dominio de la decodificación y la ganancia de fluidez, muy característicos a partir del tercer grado, van permitiendo a la lectura convertirse en una tarea automatizada que optimiza no solo el tiempo invertido sino la efectividad de los recursos de la MT. Los resultados sobre todo en PAL Primaria Ajustada plantean un enorme desafío de tipo práctico, pues fue claro que un buen número de participantes de este estudio se enfrentó a varias dificultades en su control ejecutivo, lo que amerita atención y acompañamiento. Conclusiones y Recomendaciones Los resultados del estudio apuntaron a una relación significativa entre las capacidades de la MT y el logro de la CL en niños de tercer grado. Un aspecto a considerar es la heterogeneidad en la naturaleza de los instrumentos a través de los cuales se ha relacionado la MT y la CL. Esto también está relacionado con las conclusiones de Butterfuss y Kendeu (2017) sobre la necesidad de establecer evidencia que tenga en cuenta los aportes diferenciados de FE a la CL, de acuerdo con la naturaleza y dominios involucrados en distintos instrumentos, pues la gama y tipo de contenidos y textos de lectura, así como su nivel de dificultad, puede plantear compromisos ejecutivos con gradientes también distintos. Así, por ejemplo, estudios que valoran MT con tareas que incluyen procesamiento de material verbal (Cirino et al., 2018; Gómez et al., 2013; Jiang y Farquharson, 2018; Nouwens et al, 2020; Nouwens et al., 2017; Pham y Hasson, 2014), en contraposición a estudios que valoran MT con predilección de tareas de procesamiento no verbal o con inclinación hacia el dominio fonológico (Aran-Filippetti y López, 2016; Bock et al., 2018; Kieffer y Chirstodoulou, 2019; Siegenthaler et al., 2018), pero que sin embargo logran coincidir en las importantes interdependencias de FE y CL. En este punto, se considera que la PAL ajustada se encuentra en algún punto intermedio entre ambos dominios. Adicionalmente, ante la necesidad explícita de construir instrumentos adecuados para la población colombiana, es fundamental que en estudios subsiguientes se considere someter la PAL Primaria Ajustada a procesos de validez y confiabilidad, que permitan así mismo escalar el alcance de futuros proyectos. El camino aún incipiente de investigación en el contexto local plantea la necesidad de identificar y capitalizar instrumentos que reúnan las condiciones psicométricas para valorar de forma confiable estos procesos, aunando evidencia para el conocimiento de las relaciones entre FE y lectura, así como sus implicaciones para el futuro de la investigación. Finalmente, deben declararse las limitaciones de este estudio, pues además de encontrarse en un nivel descriptivo exploratorio, por lo que se trata de un acercamiento preliminar, contó con una participación reducida de niños (50). Por tanto, los resultados no pueden ser generalizados a otras poblaciones. Así, deben proponerse nuevos estudios que incluyan procesos de muestreo rigurosos y con capacidad inferencial que favorezcan la formulación de mecanismos de evaluación de la MT y sus implicaciones para la CL. Es urgente que, en el contexto local colombiano, se instaure un camino hacia la documentación de estas relaciones, las interdependencias y mutuas afectaciones de los dominios involucrados y las implicaciones prácticas de estos hallazgos para la cualificación de las prácticas educativas. Experiencias de intervención y entrenamiento en procesos ejecutivos de la MT para el mejoramiento de CL como las expuestas ampliamente en Carreti et al. (2014), Carreti et al. (2017), Elosúa et al. (2012), García–Madruga et al. (2014, 2013) ilustran las formas como la construcción de conocimiento se materializa en modelos concretos de intervención y acompañamiento. Tabla 2 Distribución de frecuencias y porcentajes para el rendimiento en PAL Primaria Ajustada   Nota. Distribución de valores relativos y absolutos y su correspondencia en porcentaje para el rendimiento en PAL ajustada, teniendo en cuenta la puntuación general obtenida por los participantes. Fi = frecuencia absoluta; Fi = frecuencia acumulada; hi = porcentaje absoluto; Hi = porcentaje acumulado. Tabla 3 Nivel alcanzado en la PAL Primaria Ajustada   Nota. Distribución en porcentaje del nivel alcanzado por los participantes en la PAL Primaria Ajustada. El nivel es equiparable a la serie de frases máxima alcanzada por cada participante durante la ejecución. Recuérdese que la prueba se compone de series que se inician en dos frases incluyendo las de ensayo y puede terminar en series de 6 frases. Nótese también que un 76% de los niños alcanzó apenas el nivel dos de la prueba, solo un 24% logró el nivel 3. El nivel 4 fue alcanzado por un 10%, pero sólo para una de tres oportunidades del nivel, por lo que no se ve reflejado en la tabla. Tabla 4 Distribución de frecuencias y porcentajes en CL en voz alta   Nota. Distribución de valores relativos y absolutos y su correspondencia en porcentaje para el rendimiento en CL en voz alta, teniendo en cuenta la puntuación natural obtenida por los participantes. hi = frecuencia absoluta; Hi = frecuencia acumulada; fi = porcentaje absoluto; Fi = porcentaje acumulado. Tabla 5 Distribución de frecuencias y porcentajes en CL en silencio   Nota. Distribución de valores relativos y absolutos y su correspondencia en porcentaje para el rendimiento en CL en silencio, teniendo en cuenta la puntuación natural obtenida por los participantes. hi = frecuencia absoluta; Hi = frecuencia acumulada; fi = porcentaje absoluto; Fi = porcentaje acumulado. Tabla 6 Estadísticos descriptivos PAL ajustada   Nota. El rendimiento en PAL ajustada tuvo una distribución asimétrica positiva, de naturaleza platicúrtica por el rango de dispersión de los datos. Lo anterior está asociado con el predominio de puntuaciones por debajo de la media. Ya se evidenciaba este comportamiento en la distribución de frecuencias, en donde el 78% de los niños (cuartil 3) alcanzan una puntuación de 9 o menos en la prueba. Tabla 7 Estadísticos descriptivos CL en voz alta   Nota. El rendimiento en CL en voz alta tuvo una distribución asimétrica negativa de naturaleza mesocúrtica. Esto está asociado con el predominio de puntuaciones por encima de la media. Este comportamiento se evidenciaba en la distribución de frecuencias, en donde el 58% de los niños (cuartiles 3 y 4) alcanza una puntuación de 5 o más en la prueba. Tabla 8 Estadísticos descriptivos CL en silencio   Nota. El rendimiento en CL en silencio tuvo una distribución levemente asimétrica positiva de naturaleza también mesocúrtica. Se evidenciaba este comportamiento en la distribución de frecuencias, en donde el 56% de los niños (cuartil 2) alcanza una puntuación de 3 o menos en la prueba y el 44% restante alcanza una puntuación de 4 o más en la prueba. Tabla 9 Distribución en porcentaje para tipos de errores en PAL Primaria Ajustada   Nota. Distribución de errores cometidos durante la ejecución de PAL Primaria Ajustada. Los errores fueron tenidos en cuenta independientemente de si se cometieron una o varias veces durante la ejecución para el mismo nivel (2, 3, 4). Autoría propia. Tabla 10 Distribución en porcentaje para tipos de errores en pruebas de CL en voz alta y CL en silencio   E: Respuesta equivocada I: Respuesta incompleta Nota. Distribución en porcentaje de errores por respuestas equivocadas o incompletas, evidenciadas durante la aplicación de Pruebas de CL. Autoría propia. Tabla 11 Coeficientes Rho de Spearman   Nota. La matriz de correlaciones muestra una correlación positiva significativa entre MT y CL en voz alta (0,536**) y una correlación moderada y positiva entre MT y CL en silencio (0,306*). **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). The relationship between working memory and reading comprehension has been documented by various authors (Baddeley, 2003; Daneman & Carpenter, 1980; Just & Carpenter, 1992; Kintsh et al., 1999). In fact, recent studies have specifically explored the relationship between working memory and reading comprehension during childhood (Carreti et al., 2017; Elosúa et al., 2012; Follmer, 2017; García–Madruga et al., 2016; Gómez et al., 2013; Kieffer & Chirstodoulou, 2019; Nouwens et al., 2020; Portellano, 2018; Portellano & García, 2014; Siegenthaler et al., 2018). Working memory (WM) describes the ability to store and process different types of material for short periods of time, both in everyday life and during complex cognitive activities (Gathercole & Alloway, 2008), such as reading comprehension (CL). There is a diverse range of MT models: MT is conceived as a separate capacity (Baddeley & Hitch, 1974, as cited in Baddeley, 2003) or as a controlled attention process that activates representations already established in long-term memory (LTM), which are updated in WM (Holmes et al., 2010). One of the most influential approaches to WM, which continues to enjoy great acceptance in the present times, is that of Baddeley and Hitch, for whom WM is a “temporary storage system under the control of attention, which reinforces our capacity for thought complex” (Baddeley, 2007). As per this position, WM is a system of limited capacity that temporarily maintains and retains information, thus providing an interface between perceptual processes, LTM, and action. In fact, WM is a multicomponent system that alternates processing and storage tasks. Hence, it has functional importance regarding the execution of a wide range of higher cognitive tasks such as reasoning, learning, and understanding (Baddeley, 2003). This above mentioned model has also been studied with regard to children; it has been stated that “its components are already present in children from the age of 6 and their capacity increases progressively until early adolescence” (Gathercole et al., 2004, p. 188). However, children who have poor performing WM are at a high risk of poor educational achievement (Gathercole & Alloway, 2008, as cited in Holmes et al., 2010, p. 1). Poor WM is associated with a wide spectrum of cognitive difficulties that are ultimately related not only to learning, but also to other executive functions such as planning and problem solving. In addition to supporting daily mental activities, WM provides students essential support throughout the schooling process (Gathercole & Alloway, 2008). On its part, CL is a complex activity that is learned and refined throughout life; it has a cultural character and demands the progressive investment of different cognitive and emotional resources (Mora, 2020). From a neuropsychological perspective, Roselli et al. (2006) state that reading requires superior skills such as attention, memory, and abstraction. In the case of a child who is just beginning to read, their attention is focused on decoding and it is not possible for them to decode and understand simultaneously. In contrast, a reader with automated fluency can decode and comprehend at the same time. Roselli et al. (2006) also find WT to be fundamental to the reading process, since it is the mechanism that allows the saving and carrying out of partial calculations, the filtering and selection of relevant information, as well as the inhibition of irrelevant information. In particular, third-grade students face a transitional moment that is of crucial importance to the consolidation of their reading process. At that phase, many of them go through what Wolf (2008) calls the moment of transition: from being fluent decoding readers to becoming fluent comprehension readers. Fluency is more than a matter of speed; it is rather the ability to integrate the substantial baggage of linguistic knowledge that a student has already acquired, regarding a letter and its combinations or a word (meaning, grammatical function, root, and morphology), with sufficient fluency so that they have enough time to think about and understand what has been read. In fact, according to the curricular guidelines established by the Ministry of National Education (MEN) in Colombia, third graders have generally already reached maturity in terms of their reading fluency processes and are faced at this stage with more complex texts that are aimed at strengthening their understanding abilities. According to the Colombian Institute for the Evaluation of Education (ICFES, 2018), one of the components evaluated by the Saber Test for third graders is communicative reading competence, which involves the students’ ability to read and interpret different texts; here, it is expected that they can achieve both explicit and implicit understandings, be able to make connections with prior knowledge, make inferences, and acquire the ability to argue. On the other hand, although the relationships between CL and MT have been explored at the region level (Abusamra et al, 2020; Canet-Juric et al., 2013; Demagistri et al., 2015), the production of studies that relate executive processes and CL in Colombia is still developing. However, it is possible to identify important findings in works that relate MT and CL or establish EF processes as predictors of CL (Abusamra et al., 2008; Elosúa et al., 2012; García et al., 2013; Gómez et al., 2013; Guzman et al., 2017; Siegenthaler et al., 2018) or studies regarding intervention and training in executive processes of TM for the improvement of CL (Carreti et al., 2014, 2017; Elosúa et al., 2012; García et al., 2013; García–Madruga et al., 2014). Daneman and Carpenter (1980) conducted a landmark study in which the capacity of WM and CL were directly linked; returning to Baddeley and Hitch (1974), they emphasized that WM has both processing and cognitive functions. WM acts as an executor of processes and, in turn, can store the products derived from these processes. Therefore, in the case of CL, the reader must store syntactic, semantic, and pragmatic information, process such information, and integrate what has been read into a coherent whole or into the subsequent text. Daneman and Carpenter (1980) also referred to the limited capacity of WM, with respect to which information can also be lost or can decay (Miller, 1956; Simon, 1974, as cited in Daneman & Carpenter, 1980). Information decay occurs when new information structures are activated, which either recharge or exceed their capacity. Thus, it is assumed that information structures compete for the limited storage and processing resources of WM (Baddeley & Hitch, 1974; Case, 1978; Lesgold & Perfeti, 1978, as cited in Daneman & Carpenter, 1980). From this perspective, it is suggested that one aspect through which WT capacity is related to CL capacity is the efficient trade-off between processing and storage made by good readers. For example, a good reader can upload fewer processes to the WM than a bad reader in order to build the same product; specifically, good readers may skip intermediate steps in some or all stages, such as decoding, lexical recall, analysis, inferences, and integration with prior knowledge. Thus, “The good reader would have fewer computational demands on WM; Therefore, he would have more capacity to store the necessary intermediate and final products of the reading process, which is why his reading processes are faster and more efficient” (Daneman & Carpenter, 1980, p. 451). In this respect, it has been proposed that the benefits of reading practice are undoubtedly real in terms of favoring the automation of more superficial processes such as word recognition, geared towards the release of resources that are required to build more appropriate semantic representations. Thus, good readers are characterized by a greater functional capacity of WM, which allows them to economize resources and in turn optimize their performance (Gutiérrez et al., 2002). Building on their studies, Daneman and Carpenter (1980) created a test to evaluate WM capacity in terms of CL tasks: Reading Span Test (in Spanish, PAL), which demands WM requirements both at the level of storage and processing. They argued that studies using tests such as word span or digit span (Daneman & Carpenter, 1980) would be unable to differentiate efficient and inefficient readers because these tasks could not be sufficiently sensitive to the processing functions of WM. The presentation format of PAL is similar to that of the word and digit span tests. Here, the participant is presented with a set of sentences (ranging from two to six) and while reading which they must remember the last word of each sentence. The number of sentences presented increases from trial to trial; what is scored is the number of sentences that they are able to read while managing to remember the final word of each set of sentences correctly and in the same order of appearance. Daneman and Carpenter (1980) suggested that this test would require the typical demands made on WM in CL tasks. As more efficient readers would invest fewer resources in processing to understand sentences, they would be able to produce/remember more final words than less efficient readers (Daneman & Carpenter, 1980). In the present study, an adaptation of the abovementioned test, PAL Primaria Ajustada, (Sarmiento, 2021), or the reading breadth test for primary school children developed by Orjales et al. (2011), was used. PAL Primaria Ajustada has a structure that is very similar to that of the classic reading breadth test developed by Daneman and Carpenter (1980). In this light, the present study explored performance in terms of verbal WM and the concomitant relationship between WM and CL, by applying the Adjusted Primary PAL reading span test (Sarmiento, 2021)—an instrument derived from a linguistic adaptation of the Primary PAL (Orjales et al., 2011)—and the ENI – 2 Reading Comprehension Tests (Matute et al., 2013) to children in the third grade of primary school and attendees of a social organization located in the northeastern part of Bogotá. Thus, it paved a way in the local context towards the understanding and documentation of the relationships between these processes that are fundamental in the abovementioned stage of schooling. The present study attempted to describe third graders’ performances in verbal working memory tasks and reading comprehension tasks and to explore the strength of the relationship between these processes during the students’ school years. Thus, a reading breadth test and reading comprehension tests were applied to 50 third graders in Colombia. The test results were processed using descriptive statistics and Spearman Coefficients to identify the degrees of association between the variables. The results suggested a positive and significant correlation between working memory and reading comprehension aloud, as well as a positive and moderate relationship between working memory and silent reading comprehension. The working memory test, or Adjusted Primary PAL, presented greater demands than the reading comprehension tests. In conclusion, the study asserts that it is important to continue gathering evidence on the differential demands for executive functions posed by different types of reading materials. Para citar este artículo: Sarmiento, B. C., Lamus, F. y López, A. (2025). Memoria de trabajo y comprensión lectora en la etapa escolar: un acercamiento exploratorio. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e4. https://doi.org/10.5093/apea2025a4 Referencias |

Para citar este artículo: Sarmiento Garzón, B. C., Lemus, F. L. y Nañez, A. L. (2025). Memoria de trabajo y comprensión lectora en la etapa escolar: Un acercamiento exploratorio. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 2, Artículo e4. https://doi.org/10.5093/apea2025a4

Correspondencia: briandasarga@unisabana.edu.co (B. C. Sarmiento).

Copyright © 2026. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS