VictimizaciÃģn, PolivictimizaciÃģn e IdeaciÃģn suicida en los Adolescentes Pertenecientes al Sistema de Justicia Juvenil

[Victimization, polyvictimization, and suicide ideation in young offenders]

Sara Lorenzo-Latorre, José M. Andreu-Rodríguez y M. Elena de la Peña-Fernández

Universidad Complutense de Madrid, EspaÃąa

https://doi.org/10.5093/apj2025a13

Recibido a 11 de Junio de 2024, Aceptado a 3 de Marzo de 2025

Resumen

La carga de violencia interpersonal a la que ciertos colectivos de riesgo se ven expuestos supone un problema para su salud mental. Por ello, el presente estudio explora el fenómeno de la polivictimización e ideación suicida en 62 adolescentes pertenecientes al sistema de justicia juvenil de Madrid mediante el JVQ y el MAYSI-2. El 96.8% de los menores afirman haber sufrido al menos un tipo de victimización a lo largo de sus vidas y un 40.3% presentan ideación suicida. Además, se encontraron niveles elevados de victimización sexual, por pares, por cuidadores e indirecta entre los adolescentes que presentaron ideación. Sin embargo, es la violencia indirecta el mejor predictor de ideación autolítica en el análisis de regresión, por encima de otras formas de victimización específicas e incluso de la polivictimización. Considerando la elevada prevalencia de la victimización y la asociación entre la violencia indirecta y la ideación suicida en delincuentes juveniles, se necesita diseñar protocolos de intervención en poblaciones vulnerables a la violencia interpersonal en la infancia y en la adolescencia.

Abstract

Interpersonal violence to which certain at-risk groups are exposed is considered a problem for their mental health. Along these lines, the present study explores the phenomenon of polyvictimization and suicidal ideation in 62 adolescents involved in the juvenile justice system of Madrid using JVQ and MAYSI-2. Lifetime victimization was reported by 96.8% of the overall sample, the most common being conventional crimes, followed by witnessing violence, and 40.3% reported suicidal ideation. Higher levels of sexual, peer, caregiver and indirect victimization were found among adolescents who presented suicidal ideation. However, it was indirect violence that proved to be the best predictor of suicidal ideation in the regression analysis, above other forms of specific violence and polyvictimization. In view of the high prevalence of victimization and the association between indirect violence and suicidal ideation in juvenile offenders, it is necessary to design intervention protocols with populations vulnerable to interpersonal violence in childhood and adolescence.

Palabras clave

VictimizaciÃģn, PolivictimizaciÃģn, IdeaciÃģn suicida, Justicia juvenilKeywords

Victimization, Polyvictimization, Suicidal ideation, Juvenile justicePara citar este artÃculo: Lorenzo-Latorre, S., Andreu-Rodríguez, J. M. y de la Peña-Fernández, M. E. (2026). VictimizaciÃģn, PolivictimizaciÃģn e IdeaciÃģn suicida en los Adolescentes Pertenecientes al Sistema de Justicia Juvenil. Anuario de PsicologÃa JurÃdica, 36, ArtÃculo e260468. https://doi.org/10.5093/apj2025a13

Correspondencia: saralore@ucm.es (S. Lorenzo-Latorre).Desde el punto de vista de la victimología del desarrollo, se entiende por victimización interpersonal el daño causado a un ser humano como consecuencia de una conducta contraria a las normas sociales establecidas, que es ejercido por otro ser humano y puede ser percibido como injusto por la víctima, lo que aumenta su efecto perjudicial (Finkelhor, 2008). Es importante señalar que es su naturaleza interpersonal lo que hace que la victimización sea potencialmente dañina, aumentando su repercusión negativa y diferenciándose de otras experiencias adversas, como accidentes o catástrofes naturales (Nilsson et al., 2010). Los menores de edad presentan una elevada vulnerabilidad y baja autonomía, lo que supone un aumento del riesgo de vivir esas experiencias (Finkelhor et al., 2011), afectando a etapas importantes del desarrollo (Cicchetti, 2016) y alterando el enfoque sobre sí mismos y sobre el entorno (Turner et al., 2010). Este fenómeno es un problema frecuente en muchas culturas (Pereda, 2023), tanto por su extensión (que oscila entre el 12.7% de abuso sexual y el 36.6% de abuso emocional) como por las graves repercusiones a corto y largo plazo en la salud mental de los jóvenes (Haahr-Pedersen et al., 2020). En una revisión de Pereda (2019), el porcentaje de niños europeos expuestos al menos a un tipo de victimización se situaría alrededor del 84.1% y en España, según estudios de prevalencia llevados a cabo en diferentes regiones del país, oscila entre el 83% (Pereda et al., 2014; Soler et al., 2012) y el 91% (Indias García y De Paúl Ochotorena, 2017). No obstante, revisando la literatura, se puede observar la escasez de estudios que tienen en cuenta la globalidad de las victimizaciones centrándose, en su mayoría, en las formas más específicas de esta (p. ej., negligencia, bullying o abuso sexual) (Pereda, et al., 2014). Sin embargo, las formas aisladas de victimización no suelen darse de manera individual sino que tienden a agruparse y a presentarse simultáneamente (Hamby y Grych, 2013), por lo que mediante dichas revisiones se podría llegar únicamente a un conocimiento escaso y fragmentario del fenómeno (Debowska et al., 2017; Finkelhor et al., 2011; Pereda, 2019), infraestimando así el problema. Para Finkelhor et al. (2009), la polivictimización hace referencia a haber experimentado victimizaciones de diferentes tipos, como abuso sexual, violencia física, acoso u otras formas de maltrato o negligencia. En consonancia con el modelo de riesgo acumulativo de Finkelhor, Ormrod et al. (2005), se ha observado que los niños y adolescentes víctimas de múltiples tipos de abuso o violencia tienen más probabilidad de consecuencias más graves y a largo plazo en comparación con quienes experimentan un solo tipo de victimización (Cyr et al., 2013; Haahr-Pedersen et al., 2020; Pereda, 2019; Soler et al., 2013). De ahí la importancia de estudiar el fenómeno en su conjunto. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes polivíctimas varía entre estudios, desde un 14% (Chan et al., 2013), a un 60.8% (Turner et al., 2010), según la metodología utilizada, donde sigue habiendo gran controversia a la hora de identificar el grupo de polivictimizados (Pereda, 2019). En ese sentido, Finkelhor et al. (2009) establecieron el 10% superior de las experiencias de victimización que presenta un determinado grupo, medido por el Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ; Finkelhor, Hamby et al., 2005), generalmente de población general, considerándose el método de clasificación más adecuado (Ortega Vidal y Jimeno Jiménez, 2020). En muestra española el punto de corte para determinar el grupo de polivíctimas en el rango de edad de 12 a 14 años es de 7 o más victimizaciones y de 15 a 17 años haber vivido 9 victimizaciones o más a lo largo de la vida (Pereda et al., 2014). A la vista de esta clasificación, en España el porcentaje de polivictimizados oscila entre el 7.9% en muestras comunitarias (Pereda et al., 2014) al 53.1% en régimen de acogida residencial (Segura et al., 2015) y un 50.1% en muestras clínicas (Guerra et al., 2016), llegando a ser el 65.3% en menores que cumplen medidas judiciales (Pereda et al., 2017). Resulta relevante señalar las consecuencias que tiene sobre la salud mental de los jóvenes ser polivíctimas (Haahr-Pedersen et al., 2020; Turner et al., 2012), la influencia que tiene en el desarrollo del comportamiento delictivo (Ford et al., 2010; Méndez et al., 2023) y se ha relacionado especialmente con la ideación suicida (Chan, 2013; Soler et al., 2013), considerada un importante factor de riesgo para la conducta suicida, e incluso los suicidios consumados (Klonsky et al., 2016). Según la OMS (2023), el suicidio supone un problema de salud a nivel mundial, observándose en España, según datos del INE (2023) un aumento del fenómeno desde 2018, siendo la primera causa de muerte externa en jóvenes y adolescentes. De hecho, según defienden Fonseca-Pedrero et al. (2024), debido a la repercusión de la ideación suicida adolescente es necesario abordar este desafío mediante la investigación adecuada que permita tomar decisiones informadas y diseñar planes de prevención e intervención de calidad. La mayor parte de los estudios sobre victimización e ideación suicida en menores se han llevado a cabo en muestra comunitaria, en la cual diversos metaanálisis a nivel internacional relacionan la victimización por pares (Holt et al., 2015) y sexual (Miller et al., 2013; Ng et al., 2018) con la presencia de ideación autolítica. Turner et al. (2012) observaron efectos independientes de la victimización por pares, el abuso sexual y el maltrato con la ideación suicida, pero fue el grupo de polivíctimas el que tuvo una probabilidad seis veces mayor de presentarla. Igualmente se ha estudiado en el contexto español la relación entre polivictimización y pensamientos suicidas en muestras comunitarias (entre ellos Álvarez-Lister et al., 2014; Soler et al., 2013). Sin embargo, los grupos de riesgo han recibido menos atención (Bhatta et al., 2014; Ford et al., 2013; Suárez-Soto et al., 2018), como el de los menores que se encuentran cumpliendo medidas judiciales, quienes no sólo tienen una mayor probabilidad de experimentar algún tipo de victimización sino que son también más susceptibles de sufrir sus efectos adversos (Cyr et al., 2012). Esta vulnerabilidad se ve reflejada en la gran prevalencia de ideación suicida en estos grupos de menores, en los cuales, según una revisión de Stokes et al. (2015), entre el 19% y el 32% de la muestra presentó ideación suicida en el último año. En este sentido, Ford et al., (2013) realizaron un análisis de clases latentes en una muestra de menores que tenían una relación conflictiva con la ley, observándose que los infractores polivíctimas tenían una mayor probabilidad de presentar ideación autolítica que los jóvenes con menos victimizaciones pertenecientes al grupo de adversidad moderada o baja. La complejidad de sus experiencias y la correlación de estas con la presencia de sintomatología psicopatológica necesitan un profundo conocimiento y un estudio exhaustivo del fenómeno. En resumen, hay que tener en cuenta la polivictimización y su relación con la ideación suicida en jóvenes, especialmente aquellos en situaciones de riesgo, como es el caso de menores que se encuentran cumpliendo una medida judicial. Resulta particularmente relevante el uso de abordajes integrales que consideren la complejidad del daño interpersonal y sus efectos acumulativos, enfocándose no solo en las cifras y las formas específicas de abuso, sino en el impacto global y duradero que estas experiencias tienen en la salud mental y el desarrollo de los jóvenes. De este modo, se pretende proporcionar un marco que permita conocer mejor estas interacciones y sus implicaciones para la investigación, prevención e intervención en el ámbito de la victimología del desarrollo. Objetivo del Estudio El presente estudio pretende examinar el fenómeno de la victimización sufrida por una muestra perteneciente al sistema de justicia juvenil, así como abordar la relación entre los casos victimizados y polivictimizados con la ideación suicida. Se plantearon las siguientes hipótesis:

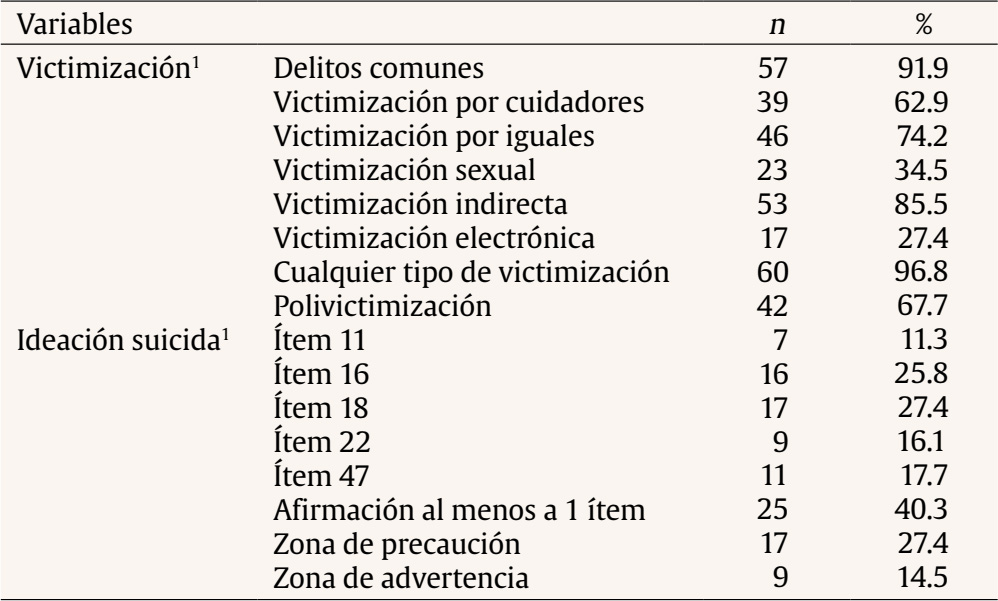

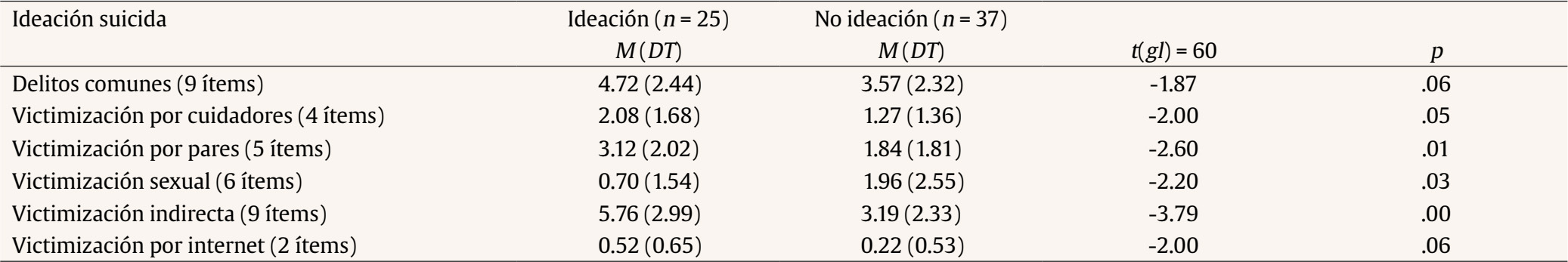

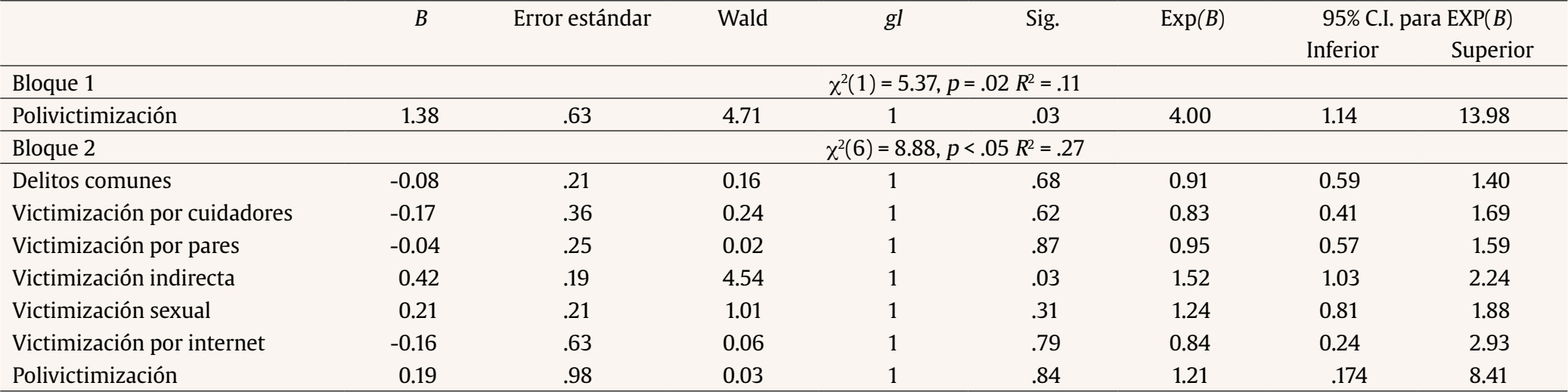

Participantes La muestra estaba compuesta por 62 adolescentes, 58 hombres (93.5%) y 4 mujeres (6.5%), con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años (M = 16.68, DT = 0.59), pertenecientes a un Centro de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid de régimen cerrado y semiabierto dependiente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. La mayoría de la muestra era de nacionalidad española (46.8%), seguida de la marroquí (25.8%), venezolana (4.8%), rumana (3.2%), colombiana (3.2%), brasileña (3.2%), filipina (3.2%), peruana (3.2%), dominicana (3.2%), nigeriana (1.6%) y boliviana (1.6%). Procedimiento El estudio utiliza un diseño transversal. Se seleccionó a los participantes mediante muestras de conveniencia, aplicando los cuestionarios a todos los menores que se encontraban presentes el día que se llevó a cabo la evaluación en el centro. Se excluyó del estudio a los adolescentes con problemas cognitivos o de lenguaje, así como a los mayores de 17 años. Se obtuvo la aprobación de la investigación por parte del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, así como de la dirección de la ARRMI, que facilitó la toma de datos en uno de sus centros. La participación era voluntaria, una vez se informaba a los sujetos del procedimiento a seguir y del estudio a llevar a cabo. Además, tanto los menores como sus tutores legales cumplimentaron y firmaron el consentimiento informado antes de su participación. El consentimiento no obligaba a los jóvenes a seguir en el estudio, pudiendo abandonar cuando lo deseasen, ni ofrecía algún tipo de ventaja judicial o penitenciaria, cuestión sobre la que también eran informados. Además, de la misma manera se les hizo saber que los datos recogidos eran anónimos y confidenciales, de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En los cuestionarios se utilizaron medidas de autoinforme, formato papel (dadas las restricciones informáticas y de acceso a internet que se aplican a los menores que se encuentran cumpliendo una medida judicial). Instrumentos Datos Sociodemográficos Se recogieron datos como edad, género, país de procedencia y fecha de evaluación. Experiencias de Victimización El Juvenile Victimization Questionnaire en su versión autoinforme a lo largo de la vida (JVQ; Finkelhor, Hamby et al., 2005) evalúa 36 tipos de victimización en adolescentes (en edades comprendidas entre 8 y 17 años). El cuestionario consta de seis módulos: delitos comunes (9 ítems), victimización por parte del cuidador (4 ítems), victimización por pares (5 ítems), victimización sexual (6 ítems), victimización indirecta (9 ítems) y victimización electrónica (2 ítems). A cada ítem el menor responde 0 (ausencia de victimización) o 1 (presencia de victimización). La versión original del JVQ presenta adecuadas propiedades psicométricas, con una gran fiabilidad (.84) (Finkelhor, Hamby et al., 2005). Para este estudio se ha utilizado la adaptación al español del instrumento (Pereda et al., 2018). En la muestra de estudio se obtuvo un alfa de Cronbach total de .94 y entre los módulos independientes α = .78 para delitos comunes, α = .77 para la victimización por el cuidador, α = .77 para la victimización por parte de compañeros, α = .89 para la victimización sexual, α = .83 para la victimización indirecta y α = .58 para la victimización por internet. Ideación Suicida El Massachusetts Youth Sreening Instrument 2 o MAYSI-2 (Grisso y Barnum, 2000) es un instrumento diseñado para medir las necesidades relativas a salud mental de los adolescentes (de 12 a 17 años) en justicia. Para el presente estudio se han utilizado 5 ítems pertenecientes a la dimensión de riesgo suicida: ítem 11 (“¿Has deseado estar muerto o muerta en los últimos meses?”), ítem 16 (“¿Has sentido que no merece la pena vivir la vida que tienes?”), ítem 18 (“¿Has pensado en hacerte daño?”), ítem 22 (“¿Has pensado en matarte?”) e ítem 47 (“¿Has perdido las ganas de vivir?”). El MAYSI-2 tiene dos tipos de puntuaciones, una correspondiente a la zona de “precaución”, que indica la posible existencia de problemas clínicamente significativos en el menor y otro de “advertencia”, que corresponde a una puntuación exceptionalmente alta en comparación con otros jóvenes en programas de justicia juvenil (el 10% de los jóvenes con puntuaciones más altas se situarían aquí). Para el estudio se ha utilizado la adaptación española (Moreno y Andrés-Pueyo, 2014), en la cual la escala de ideación suicida del MAYSI-2 tiene un alfa de Cronbach de .77. Además, se han obtenido correlaciones entre esta escala y varios cuestionarios, incluida la escala de ideación suicida del YSR (r = .44; Grisso et al., 2001). En la presente investigación se obtuvo un α = .83. Análisis de Datos Los análisis se realizaron mediante el programa IBM-SPSS versión 26 (IBM Corp., 2019). Para obtener el grupo de adolescentes polivíctimas de este estudio, según el criterio de Finkelhor et al. (2009), se determinó un umbral de 9 o más victimizaciones, según establecen Pereda et al. (2017) llevaron a cabo un estudio con menores cumpliendo una medida judicial en España, para poder comparar la misma cultura, el mismo grupo de edad y el mismo instrumento. Se establecieron dos grupos: polivictimizado (9 o más victimizaciones a lo largo de la vida) y no polivictimizado (8 o menos victimizaciones a lo largo de la vida). Cada victimización (e.g., victimización sexual, por internet, etc.) se categorizaba como “presente” si el menor respondía afirmativamente a algún ítem del módulo específico del JVQ o “ausente” si el menor indicaba que no había vivido ningún episodio de victimización de esa categoría. La puntuación total de cada módulo se obtenía sumando todos los ítems afirmativos de esa categoría. La ideación suicida en los últimos meses se analizaba a través de las respuestas a los ítems 11, 16, 18, 22 y 47 del MAYSI-2, obteniendo una puntuación de 0 a 5. La ideación autolítica se registraba como “presente” si el menor respondía afirmativamente a alguno de los ítems mencionados. Los adolescentes con una puntuación igual o superior a 2 en el MAYSI-2 se ubicaban en la zona de precaución clínica en relación con la ideación suicida y los que tenían una puntuación igual o superior a 3 se encontraban en la zona de advertencia. Para examinar si la proporción observada en las variables victimización, polivictimización e ideación suicida de la muestra del estudio difería significativamente de la proporción de la muestra comunitaria, se llevó a cabo la prueba binomial de contraste de proporciones. La prueba t de Student se utilizó para calcular las diferencias de edad según el grupo de polivictimizados o no polivictimizados. Además se utilizó dicha prueba para comparar las medias de las puntuaciones totales de cada uno de los 6 módulos de victimización en dos grupos: el de menores que presentaba ideación suicida y el que no. Por último, se utilizó un modelo de regresión logística binaria en dos bloques. En el primero se introdujo la variable polivictimización. En el segundo se añadieron los 6 módulos de victimización para comprobar si alguno de ellos contribuía de manera específica a la explicación de la presencia de ideación suicida. El nivel de significación estadística de todos los análisis se estableció en p < .05. Características Generales de la Muestra Como puede apreciarse en la Tabla 1, todos los menores salvo 2 (96.8%) afirmaron que habían vivido al menos un tipo de victimización a lo largo de la vida, de los cuales 42 (el 67.7%) eran polivíctimas. La proporción de menores victimizados (96.8%) fue significativamente mayor que lo encontrado en las muestras comunitarias (87.6%, p = .002, IC 95% [.88, .99]), al igual que el porcentaje de polivictimizados (67.7% vs. 7.6%, p < .001, IC 95% [.54, .79]). Destacaron delitos comunes y haber sufrido victimización indirecta como las formas más frecuentes de victimización (91.9% y 85.5% respectivamente). Tabla 1 Análisis descriptivo de las variables estudiadas   Nota.1Porcentajes por encima de 100 porque las categorías no son mutuamente excluyentes. En cuanto a la ideación suicida, el 40.3% (n = 25) de los adolescentes admitieron haber experimentado algún tipo de ideación suicida en los últimos meses. El 11.3% (n = 7) contestó afirmativamente al ítem 11 (“¿Has deseado estar muerto o muerta en los últimos meses?”), el 25.8% (n = 16) al ítem 16 (“¿Has sentido que no merece la pena vivir la vida que tienes?”), el 27.4% (n = 17) al ítem 18 (“¿Has pensado en hacerte daño?”), el 16.1% (n = 10) al ítem 22 (“¿Has pensado en matarte?”) y el 17.7% (n = 11) al ítem 47 (“¿Has perdido las ganas de vivir?”). La diferencia entre el porcentaje de este estudio (40.3%) en comparación con lo encontrado en la muestra comunitaria (12.5%) ha sido significativa (p < .001, IC 95% [.28, .53].) Además, el 27.4% de la muestra respondió afirmativamente a 2 ítems o más, por lo que se encontrarían en la zona de “precaución”. Del mismo modo, el 14.5% respondió afirmativamente a 3 ítems o más, por lo que se encontrarían en la zona de “advertencia”. No hubo diferencias significativas en edad entre el grupo de polivictimizados (M = 16.67, DT = .65) y no polivictimizados (M = 16.70, DT = .47), t(60) = .20, p = .35. Asociación entre Victimización, Polivictimización e Ideación Suicida Las puntuaciones medias de todos los tipos de victimización fueron superiores en el grupo de menores que presentaron ideación suicida, como se muestra en la Tabla 2. Sin embargo, las diferencias fueron significativas únicamente en los módulos de victimización por el cuidador (M = 1.27, DT = 1.36 vs. M = 2.08, DT = 2.02), t(60) = 2.00 p = .04, por pares, (M = 1.84, DT = 1.81 vs. M = 3.12, DT = 1.68), t(60) = -2.60, p = .01, violencia sexual (M = .70, DT = 1.54 vs. M = 1.96, DT = 2.55), t(60) = -2.20, p = .05, y victimización indirecta (M = 3.19, DT = 2.33 v.s M = 5.76, DT = 2.90), t(60) = -3.79 p < .001, con un tamaño moderado del efecto d de Cohen de 0.54, IC 95% [.21, 1.05], en victimización por compañeros, al igual que en victimización sexual, d = 0.62, IC 95% [.10, 1.14] y victimización por cuidadores, d = 0.62, IC 95% [.10, 1.14] y grande en victimización indirecta, d = 0.98, IC 95% [.44, 1.51]. Tabla 2 t de Student de diferencias entre las medias obtenidas en cada módulo de victimización en el grupo de precaución en ideación suicida y no precaución   En cuanto a los resultados de la regresión logística, la Tabla 3 muestra los resultados en dos bloques, que examinan: (1) la relación entre polivictimización e ideación suicida y (2) la relación entre cada uno de los seis módulos de victimización en cuanto a la presencia de ideación suicida. En el primer paso los resultados mostraron que la polivictimización es un predictor significativo de la ideación suicida (Wald = 4.71, p = .02; OR = 4 [1.14, 13.98], p = .03) y la probabilidad de los polivíctimas de pertenecer a la zona de precaución en ideación suicida era 4 veces mayor que la de los jóvenes que experimentaban 8 victimizaciones o menos. En el segundo paso, únicamente la victimización indirecta fue significativa, (Wald = 4.54, p < .04; OR = 1.52 [1.03, 2.24], p < .03), explicando por sí sola más que la variable polivictimización, que dejó de ser significativa en este segundo bloque. Tabla 3 Análisis de regresión logística de la relación entre polivictimización, tipos de victimización y la ideación suicida   El modelo final, χ2(7) = 14.25, p = .04, explica el 27% de la ideación suicida (R2 de Nagelkerke = .22). La prueba de Hosmer-Lemeshow no fue estadísticamente significativa, por lo que puede considerarse que el modelo presenta un buen ajuste de los datos. La propuesta principal de este estudio era analizar la relación entre victimización, polivictimización e ideación suicida en menores que se encuentran cumpliendo una medida judicial en un Centro de Reforma de la Comunidad de Madrid. Se trata de uno de los pocos trabajos a nivel nacional que presenta datos relativos a la acumulación de la victimización e ideación suicida en este contexto específico, el sistema de justicia juvenil. Los resultados obtenidos muestran que el 96.8% de los menores ha sufrido al menos un tipo de victimización la vida, porcentaje superior al encontrado con el mismo instrumento en población comunitaria de Estados Unidos (79.6%; Finkelhor et al., 2009), México (85.5%; Méndez-López y Pereda, 2019), Reino Unido (83.7%; Radford et al., 2013) y España (83%; Pereda et al., 2014). En cuanto a la polivictimización, coincidiendo con los resultados previos de la investigación con menores infractores en España (Pereda et al., 2017; Suárez-Soto et al., 2018), el estudio muestra que estos jóvenes tienden a experimentarla en gran medida, ya que que el 67.7% admitió haber vivido 9 victimizaciones o más a lo largo de su vida, en comparación con el porcentaje de muestras comunitarias (Indias García y De Paúl Ochotorena, 2017; Pereda et al., 2014; Soler et al., 2012). Destacaban delitos comunes y que habían sufrido victimización indirecta como formas más frecuentes de victimización, coincidiendo con los estudios de Pinto-Cortez et al. (2018) y Suárez-Soto et al. (2018) con una muestra similar. Los resultados confirman la gran exposición a violencia que sufren estos jóvenes, a la que se debe prestar especial atención en los programas de prevención, detección e intervención por parte de los equipos multidisciplinares. Además, en consonancia con investigaciones previas en el ámbito de justicia juvenil (Bhatta et al., 2014; Stokes et al., 2015; Suárez-Soto et al., 2018), se observó una gran prevalencia de ideación suicida (40.3%) en comparación con adolescentes españoles pertenecientes a la población general (Bousoño et al., 2017; Fonseca-Pedrero et al., 2020; Soler et al., 2013). En trabajos previos que han empleado el MAYSI-2, al igual que en este estudio, la presencia de ideación suicida oscila entre el 36 y el 58%. Es importante añadir que, debido a la escasez de mujeres cumpliendo condena en estos centros de menores, fue difícil analizar las diferencias que pudiera haber entre ambos sexos, ya que ser mujer se ha relacionado con el riesgo de presentar ideación suicida, en comparación con los hombres (Hernández-Bello et al., 2020; Stokes et al., 2015), pudiendo infraestimar el fenómeno en la muestra del estudio, principalmente compuesta por varones (Freedenthal et al., 2007; Goldstein et al., 2003). Desde un punto de vista clínico, la gran presencia de deseos de acabar con la vida resultó preocupante, debido a que varios investigadores explican el fenómeno como un comportamiento ascendente en el que la ideación suicida y las autolesiones elevan el riesgo de intentos de suicidio e incluso el suicidio consumado posterior (Klonsky et al., 2016). Se han confirmado así las dos primeras hipótesis del estudio: la muestra tenía niveles elevados de victimización y polivictimización, así como una gran prevalencia de ideación suicida, en comparación con muestras comunitarias. El motivo por el que estos grupos presentan una gran prevalencia de ideación suicida podría ser precisamente la frecuente exposición a factores de riesgo, que se han asociado con ideación autolítica (Hernández-Bello et al., 2020), entre ellos, el maltrato y el abuso, que se dan mucho más en menores infractores que en muestras comunitarias (Ford et al., 2013). Estas experiencias, vividas en edades tempranas, llevan a una percepción del entorno inseguro e impredecible, lo que elimina el denominado sesgo optimista (Weinstein, 1989) y la creencia en un mundo justo (Lerner, 1980), proporcionando sentimientos de traición e indefensión (Finkelhor, 2008). En cuanto a las formas específicas de maltrato, el grupo que presentó ideación suicida obtuvo puntuaciones mayores en todos los tipos de victimización (por cuidadores, por compañeros, sexual e indirecta) exceptuando delitos comunes y victimización a través de internet. Estos resultados son comparables con los encontrados previamente en colectivos de riesgo y menores escolares (Holt et al., 2015; Méndez-López et al., 2021; Ng et al., 2018; Suárez-Soto et al., 2018; Turner et al., 2012). Sin embargo, la relación entre victimización indirecta e ideación suicida es compleja, ya que se ha asociado especialmente con el desarrollo de violencia en menores infractores, aunque no específicamente con la ideación suicida (Alvarez-Lister et al., 2016). A pesar de que la media de edad en el grupo de polivictimizados ha sido mayor que en el grupo de no polivictimizados, no es significativa, al contrario de lo que defiende Finkelhor (2009): que a más edad, más tiempo de exposición a determinadas experiencias adversas y, por consiguiente, mayor probabilidad de victimización (Cyr et al., 2013; Pereda et al., 2014). Puede deberse a que el grupo es muy homogéneo en cuanto a edad, habiendo restricción del rango en variabilidad y no permitiendo establecer un análisis que encuentre diferencias. Conforme a la teoría de la victimología del desarrollo propuesta por Finkelhor (2007), los resultados indican que los adolescentes con historial de polivictimización presentan una probabilidad cuatro veces mayor de experimentar ideación suicida en comparación con los no polivictimizados. Por tanto, la mera identificación de los menores infractores considerados polivíctimas puede proporcionar una información valiosa sobre aquellos casos con un riesgo especialmente elevado de conductas autolesivas y/o suicidas. No obstante, a pesar de los resultados, es fundamental considerar también la influencia de otras variables asociadas previamente con la ideación suicida, como el consumo de sustancias (Ford et al., 2008), la disfuncionalidad del entorno familiar (Pérez-Olmos et al., 2012) o sentir escaso apoyo social (Robers et al., 2010), observadas con frecuencia en jóvenes infractores. Por lo tanto, la presencia de ideación suicida en la muestra del estudio no se puede atribuir exclusivamente a las experiencias de victimización, sino más bien al resultado de una interacción compleja entre los factores de riesgo y protección disponibles. La cuarta hipótesis ha sido que la polivictimización sufrida a lo largo de la vida sería un mejor predictor de la ideación suicida que los módulos específicos de maltrato. Los resultados no confirman la hipótesis, puesto que, sorprendentemente, la victimización indirecta resultó ser el único predictor significativo en el modelo final. A la hora de interpretar estos resultados, es importante considerar el problema de la multicolinealidad que pudo afectar al análisis de regresión empleado en este estudio, ya que se ha demostrado que los diferentes tipos de victimización están interrelacionados (Hamby y Grych, 2013), pudiendo dificultar la interpretación de los efectos individuales de cada variable en el modelo. Esto último ha sido inesperado, dado que algunas investigaciones en muestra comunitaria indican que el hecho de ser testigo de violencia podría funcionar como un factor protector de la aparición de problemas internalizantes (Cyr et al., 2014; Méndez-López et al., 2023). Según los autores, podría deberse a que ser testigo de violencia no necesariamente altera la percepción de la persona de un mundo benevolente o sobre su propio valor, a diferencia de lo que sucede con la victimización directa. Por otro lado, según Fowler et al. (2009), la violencia directa, la indirecta e incluso ser conocedor de un episodio violento contribuyen a la aparición de sintomatología. Sin embargo, específicamente en el ámbito de la justicia juvenil, tanto la victimización sexual como ser testigo de violencia doméstica y de bandas organizadas se han relacionado con la presencia de ideación suicida (Ford et al., 2008; Leiner et al., 2015; Suárez-Soto et al., 2018). La ausencia de una asociación significativa entre la victimización sexual y la ideación suicida en la regresión de este estudio podría explicarse por la escasa representatividad de mujeres en la muestra, dado que los estudios indican que son las chicas las que con más frecuencia sufren este tipo de abuso (hasta 6 veces más; Ministerio del Interior, 2022). Ser testigo de violencia se asocia al desarrollo de problemas de conducta (Sternberg et al., 2006) y a problemas externalizantes en varones (Álvarez-Lister et al., 2016) y, a pesar de los resultados de estudios previos en muestras comunitarias, este fenómeno podría jugar un papel significativo en el desarrollo de la ideación suicida en menores infractores, lo que indica la necesidad de un estudio más exhaustivo que determine la influencia en esta población. En definitiva, los resultados son coherentes con la investigación de Chan et al., (2013), Ford et al. (2008), Ford et al. (2013), Soler et al. (2013) y Turner et al. (2012), que hablan de la polivictimización como un factor de riesgo en el desarrollo de la ideación suicida. Además, en este trabajo se han obtenido resultados novedosos respecto a la posible influencia de la victimización indirecta en la ideación suicida específicamente en muestras de menores en conflicto con la ley. Según la evidencia acumulada hasta el momento, la victimización en la infancia y los problemas de salud mental están interrelacionados de una manera compleja y la causalidad podría ser bidireccional, ya que, además de ser un resultado potencial de la victimización infantil, la aparición de psicopatología podría aumentar la vulnerabilidad del menor y, por lo tanto, aumentar también la probabilidad de volver a vivenciar experiencias violentas en el futuro (Haahr-Pedersen et al., 2020). Aunque la victimización y/o la polivictimización no debe considerarse más allá de un indicador de la posibilidad de desarrollar tendencias suicidas, ni tampoco el sustituto de una valoración cuidadosa del riesgo individual, podría constituir una base eficaz para la evaluación posterior de la ideación suicida en jóvenes pertenecientes al sistema de reforma. Limitaciones y Futuras Investigaciones El estudio presenta limitaciones a tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. La principal es su diseño transversal, que no permite establecer relaciones causales entre victimización, polivictimización e ideación suicida. Sin embargo, la investigación puede ser un marco útil para el desarrollo posterior de estudios longitudinales. En segundo lugar, la muestra estaba compuesta mayoritariamente por varones, pertenecientes a un único Centro de Ejecución de Medidas Judiciales de Madrid, lo cual limita la generalización de los resultados a la población general de menores infractores. Además, el tamaño de la muestra es reducido, lo que es un obstáculo más para la detección del efecto aunque esté presente y limita la generalización y los análisis estadísticos. La recogida de datos se ha enfrentado a un gran desafío, debido a la situación pandémica global COVID-19. Durante los dos años siguientes a la pandemia, en los Centros de Medidas Judiciales de Madrid se aplicaron estrictas medidas de protección sanitaria, lo cual limitó el acceso a una muestra más amplia. Por otro lado, se debe considerar el posible efecto de la situación pandémica en la salud mental de los jóvenes, con el posible aumento de las ideas relacionadas con el suicidio y la desesperanza tras el COVID-19 (Vázquez et al., 2023). Otro inconveniente ha sido el uso de cinco ítems del MAYSI-2 como único elemento de medida de la ideación suicida. Aunque se eligió por su uso específico en población infractora, resulta una medida que no diferencia ideación suicida pasiva de activa, aunque haya evidencia de que se trata de un constructo dimensional en el que el deseo de morir, la autolesión y la desesperanza son factores de riesgo de los intentos de suicidio y suicidio consumado. Sería interesante que en la investigación futura además de ampliar la muestra se recojan otras variables (delitos cometidos, tiempo de permanencia en el centro, apoyo percibido, consumo de sustancias, etc.) que puedan también explicar la presencia de ideación suicida, con objeto de llegar a un modelo más ajustado a la realidad de los centros, que pueda ser de utilidad para los profesionales. A pesar de las limitaciones, se trata de uno de los pocos estudios que examinan la relación entre polivictimización y conducta suicida en adolescentes del sistema de Justicia Juvenil de España, dada la dificultad de acceder a este tipo de muestra, por lo que creemos que los resultados pueden tener importantes repercusiones en la investigación futura en el área. Conclusión El estudio arroja luz sobre una realidad preocupante: los adolescentes integrados en el sistema de reforma de menores presentan tasas elevadas de victimización e ideación suicida. Considerando la relación entre la exposición a la violencia interpersonal y el desarrollo de síntomas psicopatológicos, resulta fundamental dirigir nuestra atención de manera integral hacia los jóvenes que han experimentado múltiples situaciones adversas, ya que es la acumulación de dichas experiencias la que se ha relacionado con consecuencias negativas para la salud mental de los adolescentes. Además, en el trabajo se plantea la posibilidad de que no sólo la victimización directa esté relacionada con la presencia de psicopatología, sino que también parece influir la victimización indirecta, en la que los menores observan situaciones violentas en su entorno. Desde una perspectiva práctica, las aportaciones del estudio subrayan la necesidad de que los profesionales realicen evaluaciones exhaustivas de la ideación suicida en menores con historial de maltrato y victimización. En este sentido, se les debe ofrecer atención como víctimas de la violencia y no sólo como perpetradores de la misma. En definitiva, la gran prevalencia tanto de victimización como de ideación suicida en jóvenes infractores exige una acción inmediata por parte de toda la estructura social, legal, política y educativa que se encarga de velar por el bienestar de los menores del centro de ejecución de medidas. Es imperativo orientar esfuerzos hacia el desarrollo y la implementación de programas de prevención e intervención efectivos, que no sólo limiten la repetición de la violencia sufrida, sino que también mitiguen sus consecuencias a corto y largo plazo. Interpersonal victimization might have devastating effects on children and adolescents mental health (Finkelhor, 2008; Pereda, 2019). Due to their vulnerability and dependence, they are especially exposed to these experiences during critical stages of their development (Cicchetti, 2016; Turner et al., 2010). This susceptibility is even more pronounced in at-risk groups, such as juvenile offenders, who face the difficulties of their judicial situation and are more likely to have experienced different forms of victimization simultaneously. Polyvictimization, defined as experiencing multiple types of abuse or violence, is prevalent in these groups and could have more severe and long-term consequences compared to single types of victimization (Cyr et al., 2013; Finkelhor et al., 2009; Haahr-Pedersen et al., 2020). Suicidal ideation, which includes thoughts of self-harm or ending one’s own life, is a serious problem among adolescents, and is closely related to victimization experiences. Moreover, research has identified this thoughts as a risk factor for suicidal behaviors and even completed suicides, highlighting the urgent need to address this issue (Klonsky et al., 2016). Most studies on victimization and suicidal ideation have been conducted in community samples, where a significant relationship has been found between bullying and sexual abuse, with suicidal ideation (Holt et al., 2015; Miller et al., 2013; Ng et al. 2018). However, juvenile offenders, as particularly vulnerable group, have received less attention in research. These youth are not only more likely to experience some forms of victimization but are also more susceptible to its harmful outcomes (Cyr et al., 2012). The aims of the present study were to examine the prevalence and impact of life victimization and polyvictimization in the juvenile justice system and evaluate their relationship to suicidal ideation. Method A cross-sectional study was conducted with a sample of 62 adolescents (58 males and 4 females), aged 15 to 17 years (M = 16.68, SD = 0.59). This sample was set in a closed and semi-open regime Judicial Measures Execution Center of the Community of Madrid, reporting to the ARRMI. Ethical approval for the research was obtained from the Research Ethics Committee of the Complutense University of Madrid and informed consent was acquired from the participants and their legal tutors. The adolescents completed the Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ) assessing 36 different types of victimization, grouped into six modules: conventional crimes, caregiver victimization, peer victimization, sexual victimization, indirect victimization, and electronic victimization. Suicidal ideation was measured with the Massachusetts Youth Screening Instrument-2 (MAYSI-2), using five items related to suicidal risk. The items assessed were wishes to be dead, feelings of worthlessness, thoughts of self-harm, suicidal ideation, and loss of will to live. The Spanish adaptation of both questionnaires was used (Moreno & Andrés-Pueyo, 2014; Pereda et al., 2018) both with good psychometric properties. In addition, sociodemographic data collection measures, such as gender and nationality, were included. To identify the group of adolescents that have experienced polyvictimization, a cut-off of 9 or more victimizations was used, established in previous studies with juvenile offenders in Spain (Pereda et al., 2017). The following statistical analyses were performed with IBM-SPSS version 26, binomial proportion test contrast to find out if the observed percentages differ significantly from the ones found in community samples, Student’s t-tests to compare the mean scores in each vicitimization module between the group that presented suicidal ideation and the group that did not, and binary logistic regression models to extent to which polyvictimization might predict suicide ideation. Results The majority of adolescents (96.8%) reported having experienced at least one type of victimization throughout their lives, and 67.7% suffered from polyvictimization. Conventional crimes (91.9%) and indirect victimization (85.5%) were the most common forms of lifetime victimization. These rates are significantly higher than those found in community samples (Pereda et al., 2014). As for suicidal ideation, 40.3% of adolescents reported at least one suicidal thoughts in past months. The mean scores for all types of victimization were higher in the group with suicidal ideation. However, they were only significant in caregiver victimization, peer victimization, sexual victimization and indirect victimization modules. Logistic regression showed that polyvictimization is a significant predictor of suicidal ideation (OR = 4), but indirect victimization had a stronger relationship in the final model (OR = 1.52) with 27% of suicidal ideation in the caution zone (Nagelkerke R2 = .22). Discussion The results of this study confirm that young offenders exhibit high rates of victimization and polyvictimization, as well as concerning prevalence of suicidal ideation. These results are in line with previous research where a high exposure of these youth to risk factors can be appreciated. These levels of maltreatment and abuse may explain the elevated rates of suicidal ideation observed in this population (Finkelhor, 2008; Ford et al., 2013; Suárez-Soto et al., 2018). In addition, due to the results about the relationship between polyvictimization and suicidal ideation, early identification of polyvictimized adolescents can provide an efficient tool for the assessment and prevention of suicidal ideation. Intervention programs should focus on the holistic understanding of interpersonal harm and its cumulative effects to mitigate severe impacts on adolescent mental health. A particularly important finding of this study is that indirect victimization emerged as a significant predictor of suicidal ideation. This type of victimization, which includes witnessing domestic or street violence, has been less studied in relation to suicidal ideation, but our results suggest that it may have a considerable impact on the mental health of juvenile offenders. This finding highlights the importance of addressing both direct and indirect victimization in interventions and prevention programs (Fowler et al., 2009). In summary, the high prevalence of both victimization and suicidal ideation in juvenile offenders demands immediate action by the entire social, legal, political, and educational structure responsible for the welfare of juveniles within the center of execution of measures. It is imperative to direct efforts towards the development and implementation of effective prevention and intervention programs that not only limit the repetition of the violence suffered, but also reduce its consequences in the short and long term. Conflicto de Intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Para citar este artículo: Lorenzo Latorre, S., Andreu Rodríguez, J. M. y de la Peña Fernández, M. E. (2026). Victimización, polivictimización e ideación suicida en los adolescentes pertenecientes al sistema de justicia juvenil. Anuario de Psicología Jurídica. Article e260468 https://doi.org/10.5093/apj2025a13 Referencias |

Para citar este artÃculo: Lorenzo-Latorre, S., Andreu-Rodríguez, J. M. y de la Peña-Fernández, M. E. (2026). VictimizaciÃģn, PolivictimizaciÃģn e IdeaciÃģn suicida en los Adolescentes Pertenecientes al Sistema de Justicia Juvenil. Anuario de PsicologÃa JurÃdica, 36, ArtÃculo e260468. https://doi.org/10.5093/apj2025a13

Correspondencia: saralore@ucm.es (S. Lorenzo-Latorre).Copyright © 2026. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS