El Acoso y el Ciberacoso Escolar en los Adolescentes Bolivianos: la Orientación Sexual y su Impacto en la Salud Mental

[Bullying and cyberbullying in Bolivian adolescents: Sexual orientation and impact on mental health]

Juan P. Mollo-Torrico1 y Maite Garaigordobil2

1Universidad Mayor de San Simón, Bolivia; ; 2Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España

https://doi.org/10.5093/apj2025a1

Recibido a 1 de Mayo de 2023, Aceptado a 22 de Julio de 2024

Resumen

El acoso/ciberacoso tiene graves consecuencias para la salud mental. El estudio tiene tres objetivos: (1) identificar la prevalencia de víctimas y cibervíctimas, (2) analizar las diferencias en función de la orientación sexual y (3) comparar la salud mental de adolescentes heterosexuales y no heterosexuales que han sido víctimas y cibervíctimas. La muestra fue de 1,558 estudiantes de Cochabamba (Bolivia), de 13 a 17 años. Los resultados presentan: (1) víctimas: 68.3% (18.9% graves), siendo las conductas más sufridas las agresiones verbales y físicas; cibervíctimas: 59.1% (13.9% graves), siendo las 4 ciberconductas más prevalentes fueron y recibir mensajes ofensivos-insultantes, el robo de contraseña, ser objeto de difamación/rumores, recibir llamadas anónimas amenazantes; (2) había un mayor porcentaje de víctimas y cibervíctimas no heterosexuales; (3) las víctimas y cibervíctimas no heterosexuales tenían mayor depresión, ansiedad social y mayor diversidad de síntomas psicopatológicos. Los resultados indican la necesidad de introducir en los centros educativos medidas sistemáticas de detección y evaluación y de aplicar programas para contrarrestar el acoso/ciberacoso que contengan actividades que aumenten la tolerancia de la diversidad sexual.

Abstract

Bullying/cyberbullying has serious consequences for mental health. This study has three aims: (1) to identify the prevalence of victims and cybervictims, (2) to analyze differences based on sexual orientation, and (3) to compare the mental health of heterosexual and non-heterosexual adolescents who have been victims and cybervictims. The sample consists of 1,558 students from Cochabamba (Bolivia), aged 13 to 17 years. The results present: (1) victims: 68.3% (18.9% severe), the most prevalent behaviors suffered being verbal (55.1%) and physical (31.5%) aggressions; cybervictims: 59.1% (13.9% severe), and offensive-insulting messages, password theft, being the object of defamation-rumors, and receiving anonymous calls to create fear as the four most prevalent cyberbehaviors; (2) there was a higher percentage of non-heterosexual victims and cybervictims; and (3) non-heterosexual victims and cybervictims had greater total depression, social anxiety, greater diversity of psychopathological symptoms. Conclusions: The results suggest the need to use systematic detection-evaluation measures in educational centers, and implement anti-bullying/cyberbullying programs containing activities to promote tolerance towards sexual diversity.

Palabras clave

Acoso, Ciberacoso, Prevalencia, Adolescencia, Orientación sexual, LGTB, Salud mental

Keywords

Bullying, Cyberbullying, Prevalence, Adolescence, Sexual orientation, LGBT, Mental health

Para citar este artículo: Mollo-Torrico, J. P. y Garaigordobil, M. (2025). El Acoso y el Ciberacoso Escolar en los Adolescentes Bolivianos: la Orientación Sexual y su Impacto en la Salud Mental. Anuario de Psicología Jurídica, 35, 23 - 32. https://doi.org/10.5093/apj2025a1

Correspondencia: Juanpablomollot@icloud.com (J. P. Mollo-Torrico).

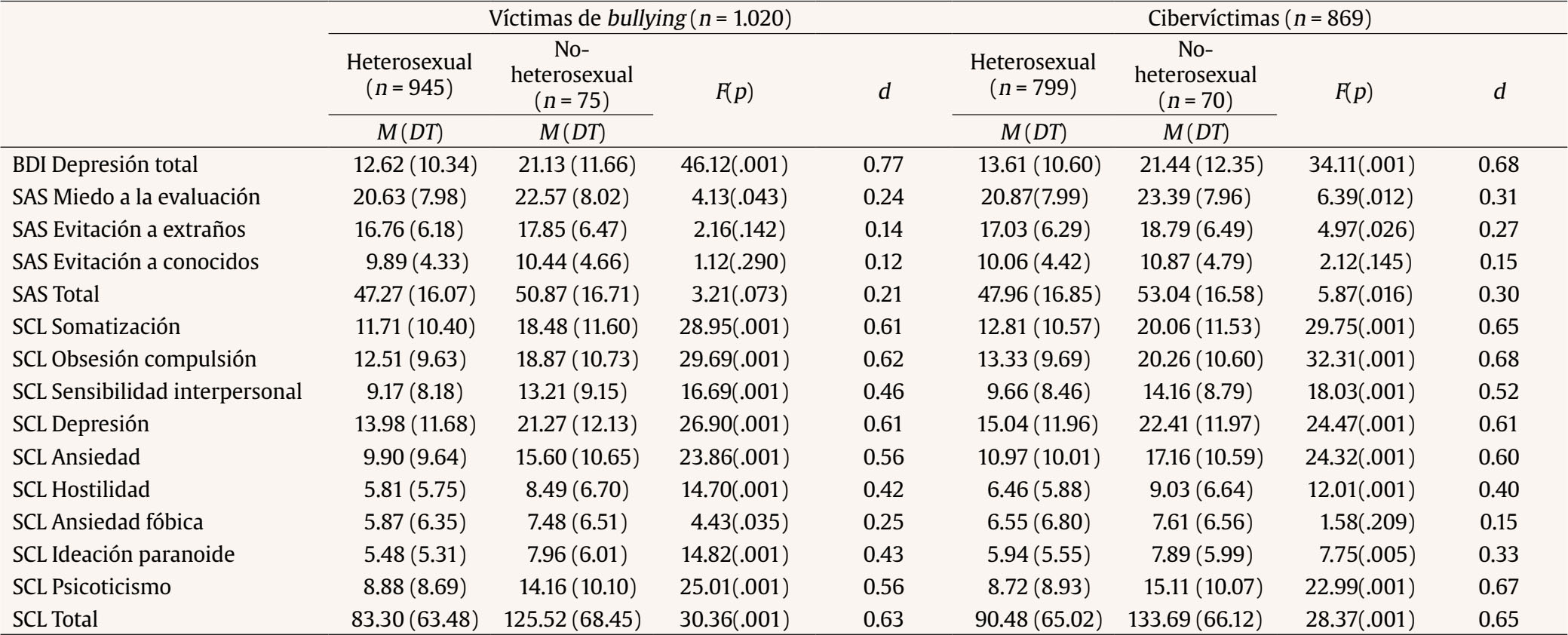

Cuando hablamos de acoso (bullying) presencial o en persona hacemos referencia a la existencia de una víctima indefensa, acosada por uno o varios agresores o agresoras que muestran diversos tipos de conductas agresivas en persona hacia la víctima, conductas agresivas físicas contra la víctima o sus propiedades, conductas agresivas verbales, conductas de exclusión social y agresivas psicológicas. Es violencia física y mental continuada con la intención de los agresores de hacer daño, de hacer sufrir a la víctima y en la que suele haber una desigualdad de poder entre la víctima y los agresores o agresoras. Estos comportamientos agresivos se repiten con frecuencia, habiendo una relación de dominio-sumisión entre el agresor o agresora (o agresores) y la víctima a lo largo del tiempo. Además, la agresión no solo acarrea dolor en el momento que se produce, ya que la víctima siente dolor y angustia de forma sostenida por el temor a futuros ataques, agresiones o humillaciones. En los últimos años ha surgido una nueva forma de acoso, llamada ciberacoso, que consiste en utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC), principalmente el móvil e internet, para dañar, hostigar o intimidar a la víctima (Garaigordobil, 2020, 2022). La revisión sistemática de la prevalencia del acoso/ciberacoso en Latinoamérica (Garaigordobil et al., 2018) muestra una gran prevalencia en varios países latinoamericanos: Colombia, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Ecuador, Puerto Rico. Los resultados muestran una gran prevalencia de bullying ocasional frecuente (víctimas: 4.6%-50%) y de cyberbullying (cibervíctimas: 3.5%-17.5%). El tipo de acoso más frecuente es el verbal, seguido del psicológico y el físico. Aunque la violencia física disminuye con la edad, el ciberacoso sigue presente en la adolescencia tardía y la juventud. Las conductas de ciberacoso más frecuentes identificadas fueron el envío de mensajes desagradables, insultos, amenazas, realizar comentarios y hacer circular rumores para desprestigiar o ridiculizar a la víctima, difundir fotos y vídeos ofensivos para la víctima y el robo de la contraseña. Entre los países latinoamericanos con mayor prevalencia de ciberacoso destacan Brasil, México, Colombia y Bolivia. En Brasil, Abramovay (2005) constató que hasta un 83.4% era objeto de violencia en la escuela y Silva et al. (2014) encontraron una prevalencia de víctimas del 49.2%. En Colombia se ha detectado un 55.6% de víctimas de bullying (Campo-Ternera et al., 2017). En Bolivia la prevalencia de víctimas de acoso está entre el 10% (Egüez y Schulmeyer, 2014) y el 53% (Flores 2009). En esta dirección, otro estudio (Romo y Kelvin, 2016) encontró un 31.6% de víctimas. Aunque no hay estudios en Bolivia que aporten datos de acoso grave, los resultados de varios estudios latinoamericanos muestran que el porcentaje de víctimas graves oscilan entre el 10% y el 21.8%, por ejemplo, el 10% de estudiantes de educación primaria en Perú (Benavides Abanto et al., 2018), el 15.5% de estudiantes de 10 a 20 años en Colombia (Cepeda-Cuervo et al., 2008) o el 21.8% de estudiantes de primaria de Nicaragua (Romera et al., 2011). En relación a los comportamientos de acoso más frecuentes, en Bolivia Flores (2009) encontró que la forma más recurrente era la agresión verbal (60%), la marginación o exclusión (44%), los golpes/empujones (38%) y la intimidación social (amenazas/coacciones) (11%) y Egüez y Schulmeyer (2014) observaron que eran las agresiones verbales, seguidas de las psicológicas y las físicas. Cuando se preguntó a las víctimas (10% de la muestra) sobre el tipo de violencia que sufrían, el 40% afirmaron que hablaban mal de ellas, el 37% recibía insultos y apodos ofensivos, el 29% dijo que no les dejaban participar, el 22% declaró que eran ignoradas/marginadas, el 11% recibió amenazas, el 5% fueron obligadas a hacer cosas que no querían y un 3% fueron atacadas con alguna arma. En otros países latinoamericanos el estudio de Ávila-Toscano et al (2010) observó en adolescentes colombianos de 11 a 16 años una prevalencia del 69.2% y las conductas más frecuentes eran verbales y sociales. Con estudiantes nicaragüenses de primaria, el estudio de Romera et al. (2011) apreció como agresión más recurrente la verbal, seguida de la social, física y psicológica. Erazo (2016) vio que en estudiantes colombianos de primaria las agresiones verbales eran las más frecuentes, seguidas de las sociales y psicológicas. Delprato et al. (2017) analizaron 15 países Latinoamericanos, encontrando que las agresiones más frecuentes eran las psicológicas, que oscilaban entre el 25% de México y el 40% de Argentina, y las físicas, entre el 11% de Costa Rica y el 26% de Perú. En el País Vasco (España) un estudio similar con adolescentes de 12 a 18 años (Garaigordobil, 2013) descubrió un 39.2% de víctimas y en otro reciente con adolescentes de 13 a 17 años (Larrain, 2019) 41.6% víctimas (11% graves), siendo las conductas más frecuentes en ambos trabajos las verbales, seguidas de las sociales. En relación al cyberbullying, hay pocos estudios en Bolivia, entre ellos los de Flores (2009), que halló en estudiantes de primaria y secundaria un 11% de cibervíctimas, y Egüez y Schulmeyer (2014) en estudiantes de 12 a 16 años un 16%. En otros países latinoamericanos, Varela et al. (2014) en estudiantes chilenos de 11 a 16 años encontraron un 11.4% de cibervíctimas. Lanzillotti y Korman (2014) en estudiantes argentinos de 12 a 18 años hallaron que un 23.5% había sido hostigado a través del móvil y 44.1% a través de internet. El estudio de Redondo et al. (2017) encontró un 27.5% de cibervíctimas en estudiantes colombianos de 11 a 17 años y la investigación de Mallmann et al. (2018) en brasileños de 13 a 18 años evidenció que el 58% de estudiantes se encuadraba en alguna categoría de agresión (12.5% de cibervíctimas). En el País Vasco (España) un estudio similar en adolescentes de 12 a 18 años (Garaigordobil, 2017) encontró un 30.2% de cibervíctimas y en otro estudio con adolescentes de 13 a 17 años (Larrain, 2019) el 36.3% de cibervíctimas (7.2% graves). Entre las conductas más prevalentes encontradas en ambos estudios se halló el envío de mensajes ofensivos/insultantes, difamar/difundir rumores para desprestigiar, llamadas anónimas para asustar, llamadas ofensivas/insultantes o el robo de la contraseña. El Acoso y el Ciberacoso a Personas LGTB+: Prevalencia Las investigaciones que han analizado el bullying indican que las personas LGTB+ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales+) son un colectivo vulnerable al acoso presencial y tecnológico (acoso/ciberacoso). El acoso en todas sus modalidades es un problema que se da con mayor frecuencia y gravedad en las personas no heterosexuales. La discriminación de la diversidad sexual es un problema que convierte a las personas que divergen de los estándares heteronormativos en un grupo vulnerable (Angoff y Barnhart, 2021; Carretero y Nolasco, 2021; Jonas et al., 2022; UNESCO, 2016). Los estudios ponen de manifiesto que las personas con una orientación sexual y una identidad de género no normativas (Jonas et al., 2022; Kosciw et al., 2018; Llorent et al., 2016) sufren mayor victimización de todo tipo comparadas con las personas heterosexuales. En relación al bullying, el estudio de Generelo et al. (2012) encontró que el 51% de 653 estudiantes lesbianas, gais y bisexuales de 12 a 25 años había sido víctimas alguna vez, 30% frecuentemente y 19% a diario. Martxueta y Etxeberria (2014) con una muestra de 199 participantes lesbianas, gais y bisexuales de 17 a 57 años confirmaron que el 51.5% había sufrido acoso. Baruch-Domínguez et al. (2016) encontraron que un 67% había sido victimizado. La revisión sistemática de Gegenfurtner y Gebhardt (2017) concluyó que los estudiantes que se alejan de los estereotipos de género muestran mayor victimización por bullying. El reciente estudio de Devís-Devís et al. (2022) apunta en la misma dirección, ya que mostró que el 54% de una muestra de 1,051 adultos LGTB había sufrido bullying. Los estudios sobre cyberbullying muestran porcentajes de cibervictimización en las personas LGTB+ entre 10.5% y 71.3% (Abreu y Kenny, 2018; COGAM, 2016; Cooper y Blumenfeld, 2012; Kosciw et al., 2016). COGAM (2016) concluye que el 70% de estudiantes lesbianas, gais y bisexuales ha sufrido acoso por su orientación sexual o identidad de género y los gais muestran mayores niveles de victimización. El estudio de Kosciw et al. (2016) halló que un 48.6% de las personas LGTB había sufrido cyberbullying. Estudios comparativos (Reisner et al., 2015) han encontrado una mayor victimización en personas transgénero (personas que no se sienten identificadas con el sexo que les fue asignado al nacer) y transexuales (tienen una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer y desean hacer una transición al sexo con el que se identifican, por lo que suelen buscar asistencia médica que les ayude a alinear su cuerpo con el sexo con el que se identifican) comparadas con cisgénero (personas cuyo sexo al nacer y su identidad de género coinciden). Una reflexión crítica sobre las definiciones y cuestiones relacionadas con el género puede encontrarse en Barón (2019). En el mismo sentido apunta la revisión sistemática de Gegenfurtner y Gebhardt (2017), que concluyó que los estudiantes LGTB muestran mayor cibervictimización y que las minorías sexuales son más propensas a ser cibervíctimas. Los estudios que han comparado el grado de victimización/cibervictimización en función de la orientación sexual muestran que las personas no heterosexuales sufren mayor acoso/ciberacoso comparadas con las heterosexuales. Cáceres (2011), que analiza el acoso LGTB-fóbico en varios países de Latinoamérica, evidencia prevalencias promedio ocasionales de 31.7% en heterosexuales y 34.05% en no heterosexuales y en acoso homofóbico frecuente, 11.25% en heterosexuales y 28.67% en no heterosexuales. Cáceres y Salazar (2013) en un estudio con estudiantes peruanos de 18 a 24 años observan mayor prevalencia global de víctimas no heterosexuales (54.6% heterosexuales, 63.3% no heterosexuales). Otro estudio con universitarios (Wensley y Campbell, 2012) pone en evidencia en víctimas de bullying que 18.7% son heterosexuales y 30.8% no heterosexuales. El estudio de Bouris et al. (2016) halló mayor porcentaje de acoso y ciberacoso en personas LGTB comparadas con aquellas con una orientación sexual normativa. En ese mismo sentido apunta el metaanálisis de Toomey y Russel (2016), que confirma que las personas lesbianas, gais y bisexuales sufren significativamente mayor nivel de acoso escolar, o la revisión sistemática de Abreu y Kenny (2018), que evidenció mayor prevalencia de cibervictimización, en comparación con las personas heterosexuales; además, las mujeres bisexuales mostraban mayor cibervictimización comparadas con las lesbianas. También el estudio de Camodeca et al. (2018) en una muestra de adolescentes italianos de 15 a 18 años mostró que los no heterosexuales sufrían con mayor frecuencia bullying general y homofóbico en comparación con los heterosexuales. Cooper y Blumenfeld (2012) en un estudio de acoso homofóbico en adolescentes americanos de 11 a 18 años vieron que las ciberconductas más frecuentes eran los mensajes vulgares (ocasionales 3.2%, frecuentes 2.8%) y los mensajes intimidantes (ocasionales 16.1%, frecuentes 0.8%). En España, el estudio de Garaigordobil y Larrain (2020) sobre acoso homofóbico confirmó que el porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años del País Vasco víctimas y cibervíctimas frecuentes era significativamente mayor en el grupo no heterosexual comparado con el heterosexual (9% víctimas heterosexuales, 25.1% víctimas no heterosexuales, 6.2% cibervíctimas heterosexuales y 13.7% cibervíctimas no heterosexuales). La revisión sistemática de Lozano-Blasco y Soto-Sánchez (2022) sobre la violencia virtual contra el colectivo LGBTIQ+ muestra su vulnerabilidad a la hora de sufrir ciberagresiones por no ajustarse a un perfil heteronormativo, además de una prevalencia creciente en los últimos años, con importantes consecuencias socioemocionales y conductuales para este colectivo vulnerable, que hace necesaria una intervención en materia de sensibilización y concienciación en los centros educativos. Recientemente el estudio de Ojeda et al. (2023) reveló diferencias en la cibervictimización LGBTQ+ colectiva según la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, concluyendo que el alumnado percibe al colectivo LGBTQ+ como uno de los grupos más vulnerables dentro de los grupos minoritarios, e incluso que en de este grupo existen personas con mayor probabilidad de sufrir cibervictimización, como las personas trans. Además, se visibiliza el acoso LGBTQ+ como un constructo que incluye diversos tipos de agresiones dirigidas a todo el espectro de la diversidad afectivo-sexual y se destaca la necesidad de incluir la homonegatividad internalizada en las intervenciones psicoeducativas con todo el alumnado. El Acoso y el Ciberacoso en Personas LGTB+: Influencia en la Salud Mental La victimización por bullying y cyberbullying tiene graves consecuencias para el desarrollo y la salud mental. En el extremo puede conducir al suicidio, pero incluso aunque no tenga esos luctuosos efectos suele conllevar muchos problemas académicos, emocionales, psicosociales, físicos y de salud mental (Garaigordobil, 2020). Algunas investigaciones demuestran que las personas LGTB+ que han sido víctimas de bullying o cyberbullying en la escuela muestran depresión y ansiedad (Ferlatte et al. 2015; Jonas et al., 2022; Martxueta y Etxeberria, 2014; Paceley et al., 2017; Sánchez, 2021; Wang et al., 2018), malestar psicológico, angustia psicológica, estrés (Birkett et al., 2015; Sánchez, 2021) y riesgo de suicidio (Abreu y Kenny, 2018; Bouris et al., 2016; Cooper y Blumenfeld, 2012; Duong y Bradshaw, 2014; Ferlatte et al., 2015; Gegenfurtner y Gebhardt, 2017; Hatchel et al., 2019; Luong et al., 2018; Quintanilla et al., 2015; Ybarra et al., 2014). Pocos estudios comparan víctimas/cibervíctimas heterosexuales y no heterosexuales en distintas variables de salud mental para explorar si la victimización/cibervictimización de las personas LGTB+ se relaciona con mayor deterioro de su salud mental comparada con la salud mental de víctimas/cibervíctimas heterosexuales. Entre ellos cabe mencionar el estudio de Garaigordobil y Larrain (2020), en el que se confirmó que (1) las víctimas de acoso no heterosexuales comparadas con las heterosexuales tenían puntuaciones significativamente superiores en depresión (BDI-II), ansiedad social global (SAS) (evitación y malestar social con conocidos y extraños) y en todos los síntomas psicopatológicos del SCL-90 (somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo), así como en la puntuación global de psicopatología, y (2) las cibervíctimas no-heterosexuales comparadas con las heterosexuales tenían puntuaciones significativamente superiores en depresión (BDI-II) y en todos los síntomas psicopatológicos evaluados con el SCL-90, excepto en obsesión-compulsión. Objetivos e Hipótesis El estudio tuvo tres objetivos: (1) identificar la prevalencia de víctimas y cibervíctimas, así como las conductas sufridas más frecuentemente en estudiantes de Bolivia de 13 a 17 años, (2) analizar diferencias en función de la orientación sexual (heterosexual, no heterosexual) y (3) comparar la salud mental de adolescentes heterosexuales y no heterosexuales que han sido víctimas y cibervíctimas. Con estos objetivos se formulan 3 hipótesis: H1: Teniendo en cuenta los hallazgos de estudios previos sobre acoso (Egüez y Schulmeyer, 2014; Flores, 2009; Romo y Kelvin, 2016) y ciberacoso (Egüez y Schulmeyer, 2014; Flores, 2009; Lanzillotti y Korman 2014; Larrain, 2019; Mallmann et al., 2018; Redondo et al., 2017; Varela et al., 2014), se espera encontrar una prevalencia global de acoso aproximada de 50% (15% grave) y de ciberacoso aproximada de 40% (12% grave). Las conductas de acoso más frecuentes serán las verbales y las de ciberacoso serán el envío de mensajes ofensivos/insultantes, las llamadas anónimas amenazantes, ser objeto de difamación y el robo de la contraseña. H2: Se encontrará un porcentaje mayor de víctimas y cibervíctimas no heterosexuales comparadas con las heterosexuales. H3: Los adolescentes víctimas y cibervíctimas no heterosexuales, comparados con las víctimas y cibervíctimas heterosexuales, tendrán significativamente más síntomas psicopatológicos (ansiedad, depresión, somatización, ansiedad social, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, hostilidad, ideación paranoide, etc.) y mayor puntuación en el nivel de psicopatología total. Participantes La muestra está constituida por 1,558 estudiantes de 18 centros educativos de Cochabamba (Bolivia), entre 13 y 17 años (M = 14.64, DT = 0.96), 50.2% mujeres. Cursan 3º (53.7%) y 4º curso (46.3%) de Educación Secundaria. El 54.9% estudia en centros educativos públicos y el 45.1% en centros privados. La distribución de la muestra según la orientación sexual fue 93.3% heterosexuales y 6.7% no heterosexuales (4.2% no está seguro, 1.9% bisexuales, 0.3% lesbianas, 0.3% gais). Los participantes son una muestra representativa de la población escolar de 3º y 4º curso de Educación Secundaria de Cochabamba (Bolivia). Instrumentos Para medir las variables objeto de estudio, además de un cuestionario sociodemográfico para recoger diversos datos (curso, orientación sexual, etc.) se utilizaron cuatro instrumentos de evaluación con garantías psicométricas de fiabilidad y validez. Cyberbullying Screening (Garaigordobil, 2013, 2017) Es un instrumento estandarizado de evaluación del acoso y ciberacoso. En este estudio se ha utilizado la escala de victimización de acoso, que evalúa 4 tipos de bullying en persona (físico, verbal, social, psicológico), y la escala de cibervictimización, que explora 15 conductas de cyberbullying (enviar mensajes insultantes/amenazadores, telefonear para atemorizar/insultar/amenazar, robar la contraseña, agredir y humillar para grabar y difundir el vídeo, crear rumores para difamar/desprestigiar, aislar en redes sociales, etc.). Cada adolescente informa de la frecuencia con la que ha sufrido esas conductas (nunca, alguna vez, bastantes veces o siempre) en el transcurso de su vida. Los coeficientes alfa de Cronbach en la muestra original (bullying, α = .81; cyberbullying, α = .91) y los obtenidos en la muestra de este estudio (bullying, α = .78; cyberbullying, α = .87) confirman su consistencia interna. Inventario de Depresión de Beck II (Beck et al. 1996; adaptación de Sanz et al., 2005) La prueba contiene 21 ítems que miden síntomas de la depresión: tristeza, pesimismo, sentimiento de fracaso, pérdida de placer, sentimiento de culpa, sentimiento de castigo, insatisfacción con uno mismo, autocríticas, pensamientos de suicidio, llanto, agitación, pérdida de interés, indecisión, inutilidad, pérdida de energía, cambios en el patrón de sueño, irritabilidad, cambios en el apetito, dificultad de concentración, cansancio o fatiga y pérdida de interés por el sexo. El adolescente informa del grado de esos síntomas durante las dos últimas semanas (de 0 casi nunca a 3 casi siempre). Los coeficientes alfa con la muestra original fueron adecuados (α = .87), igual que los de la muestra de este estudio (α = .92). Escala de Ansiedad Social para Adolescentes (SAS-A) (La Greca y Stone, 1993; adaptación española de Olivares et al., 2005) Formada por 22 ítems, evalúa la ansiedad social global (fobia social) y 3 subdimensiones: miedo a la evaluación negativa, evitación social y distrés en situaciones y personas desconocidas y en la compañía de conocidos. Los adolescentes informan de la frecuencia con la que tienen (nunca-siempre) los pensamientos, sentimientos, conductas, etc. La consistencia interna de la prueba con la muestra original fue alta (α = .91), igual que con la muestra de este estudio (α = .92). SCL-90-R. Cuestionario de 90 Síntomas Revisado (Derogatis, 2002) Consta de 90 ítems distribuidos en nueve escalas relativos a alteraciones psicopatológicas: somatización (vivencias de disfunción corporal, alteraciones neurovegetativas de los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y muscular), obsesión-compulsión (conductas, pensamientos, etc. absurdos e indeseados que producen intensa angustia y que son difíciles de resistir, evitar o eliminar), sensibilidad interpersonal (timidez y vergüenza, incomodidad e inhibición en las relaciones interpersonales), depresión (anhedonia, desesperanza, impotencia, falta de energía, ideas autodestructivas, etc.), ansiedad (generalizada y aguda/pánico), hostilidad (pensamientos, sentimientos y conductas agresivos, ira, irritabilidad, rabia y resentimiento), ansiedad fóbica (agorafobia y fobia social), ideación paranoide (conducta paranoide, suspicacia, ideación delirante, hostilidad, grandiosidad, necesidad de control, etc.) y psicoticismo (sentimientos de alienación social). Del sumatorio de las puntuaciones de las escalas se obtiene una puntuación total (grado general de psicopatología). Estudios con muestra española indican que la prueba tiene buena fiabilidad (α = .90), igual que en este estudio (α = .98). Procedimiento Esta investigación ha utilizado un diseño descriptivo, comparativo y transversal. En primer lugar se envió una carta a los centros educativos públicos y privados seleccionados aleatoriamente explicando la investigación. Cuando un centro seleccionado rechazó su colaboración se seleccionó otro centro que tuviera similares características (tipo de centro educativo). Aquellos que aceptaron participar recibieron el formulario de consentimiento informado para padres y participantes. Posteriormente, el equipo evaluador se desplazó a los centros y administró a los estudiantes las pruebas de evaluación. El estudio respetó los valores éticos requeridos en la investigación con seres humanos, recibiendo el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad del País Vasco (CEISH-UPV/EHU:M10_2017_094MR1_Garaigordobil Landazabal). El estudio cumplió con los valores éticos exigidos en la investigación con seres humanos, respetando los principios fundamentales recogidos en la Declaración de Helsinki, en su última actualización, y en las normativas vigentes: consentimiento informado y derecho a la información, protección de datos personales y garantías de confidencialidad, ausencia de discriminación, gratuidad y posibilidad de abandono del estudio en cualquiera de sus fases. Análisis de Datos Para identificar la prevalencia de acoso y ciberacoso se calcularon frecuencias y porcentajes de los estudiantes que manifestaron que habían sufrido una o más conductas de acoso/ciberacoso (prevalencia global: alguna vez + bastantes veces + siempre) o frecuentemente (prevalencia severa: bastantes veces + siempre). Posteriormente, se realizaron análisis de contingencia para determinar las diferencias en función de la orientación sexual (heterosexuales y no heterosexuales), obteniendo la chi cuadrado de Pearson. Complementariamente, tras seleccionar la muestra de víctimas y cibervíctimas y con la finalidad de comparar el impacto diferencial en la salud mental del grupo heterosexual y no heterosexual, se realizaron análisis de varianza multivariantes (MANOVA) y univariantes (ANOVA). Los análisis de datos se realizaron con el programa de análisis estadístico SPSS 27.0. El Acoso y el Ciberacoso: Prevalencia Global y Severa Las Víctimas El 68.3% (n = 1,064) ha sufrido una o más episodios en persona, de los cuales el 18.9% (n = 295) los han sufrido muy frecuentemente. Las conductas más prevalentes sufridas son las agresiones verbales (55.1%), físicas (31.5%), psicológicas (27.8%) y sociales (23.4%). Las Cibervíctimas El 59.1% (n = 921) han sufrido una o más conductas de cyberbullying, de las cuales el 13.9% (n = 217) las han sufrido frecuentemente. La prevalencia de las 15 ciberconductas oscilan en un rango entre 37% y 4.1%: recibir mensajes ofensivos/insultantes (37%), robo de contraseña (22.6%), ser objeto de difamación y rumores para desprestigiarle (1.,6%), recibir llamadas anónimas para provocarle miedo (18.5%), suplantación de identidad (15.7%), ser chantajeado/amenazado por medio de llamadas o mensajes (14%), recibir llamadas ofensivas/insultantes (12.3%), acoso sexual (11.9%), difusión de fotos/videos privados o comprometido (7.1%), ser aislado en redes sociales (6,8%), modificar sus fotos/videos para ridiculizarle/reirse (5.6%), haber sido agredido para grabarlo y difundirlo (5.2%), recibir amenazas de muerte hacia él o su familia (5%), ser chantajeado, obligándole a realizar cosas que no quería a cambio de no divulgar sus cosas íntimas (4.9%) y ser fotografiado en sitios como vestuarios, playas, servicios, etc., difundiendo las fotos (4.1%). El Acoso y el Ciberacoso: Diferencias en Función de la Orientación Sexual Las Víctimas El 67.7% (n = 984) heterosexuales y 76.2% (n = 80) no heterosexuales. Aunque el porcentaje de víctimas no heterosexuales fue superior, las diferencias entre ambos grupos no fueron estadísticamente significativas (c2 = 3.24, p = .072). Cibervíctimas El 58.2% (n = 846) heterosexuales y 71.4% (n = 75) no heterosexuales. Las diferencias fueron estadísticamente significativas, con mayor porcentaje de cibervíctimas no heterosexuales (c2 = 7.06, p = .008). Acoso, Ciberacoso y Síntomas Psicopatológicos en Heterosexuales y no Heterosexuales Utilizando únicamente la muestra de las víctimas de bullying, con la finalidad de identificar si existían diferencias en la salud mental en función de la orientación sexual (heterosexuales y no heterosexuales, se realizaron análisis de varianza multivariados (MANOVA) con el conjunto de las variables de salud mental, cuyos resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre ambas condiciones, lambda de Wilks, Λ = .936, F(13, 1006) = 5.27, p < .001 (tamaño del efecto pequeño, η² = .064, r = .25). El mismo procedimiento se llevó a cabo con la muestra de cibervíctimas y los resultados del MANOVA confirmaron diferencias estadísticamente significativas entre las cibervíctimas de ambos grupos, lambda de Wilks, Λ = .921, F(13, 855) = 5.62, p < .001 (tamaño del efecto pequeño, η² = .079, r = .28). Posteriormente, se realizan análisis descriptivos (medias y desviaciones típicas), de varianza univariante (ANOVA) y del tamaño del efecto (d de Cohen) en relación a las víctimas de bullying y de cyberbullying cuyos resultados se presentan en la Tabla 1. Tabla 1 Medias, desviaciones típicas, análisis de varianza y tamaño del efecto (d de Cohen) en síntomas psicopatológicos en víctimas y cibervíctimas heterosexuales y no-heterosexuales   Nota. M = media, DT = desviación típica, F = F de Fisher, p = significación, d de Cohen = tamaño del efecto. Como se puede observar (ver Tabla 1), las víctimas y cibervíctimas no heterosexuales comparadas con las heterosexuales tienen mayor depresión total (BDI), ansiedad social (miedo a la evaluación negativa), SAS mayor diversidad de síntomas psicopatológicos (somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ideación paranoide, psicoticismo) y mayor puntuación en psicopatología total (SCL-90). Además, las víctimas no heterosexuales tienen más ansiedad fóbica y las cibervíctimas no heterosexuales más ansiedad social total (evitación de extraños). En primer lugar, los resultados obtenidos muestran un 68.3% de víctimas que ha sido objeto de uno o más comportamientos agresivos en persona (18.9% frecuentemente), siendo los más prevalentes las agresiones verbales (55.1%) y las físicas (31.5%). Además, se ha encontrado un 59.1% de cibervíctimas que han sufrido una o más ciberconductas (13.9% frecuentemente), siendo las más prevalentes recibir mensajes ofensivos/insultantes (37%), robo de contraseña (22.6%), ser objeto de difamación/rumores para desprestigiarle (18.6%) y recibir llamadas anónimas para provocarle miedo (18.5%). Los porcentajes de víctimas de bullying y cyberbullying superan a los supuestos (50-40% global, 15-12% frecuentes, respectivamente) y también los obtenidos en estudios previos de bullying con estudiantes bolivianos (Egüez y Schulmeyer, 2014; Flores, 2009; Romo y Kelvin, 2016) y de cyberbullying con estudiantes bolivianos y de otros países hispanohablantes (Egüez y Schulmeyer, 2014; Flores, 2009; Garaigordobil, 2013, 2017; Lanzillotti y Korman 2014; Larrain, 2019; Mallmann et al., 2018; Redondo et al., 2017; Varela et al., 2014). Respecto a las conductas de acoso más frecuentes, en línea con otros estudios (Ávila-Toscano et al., 2010; Egüez y Schulmeyer, 2014; Flores, 2009; Garaigordobil, 2013; Delprato et al., 2017; Larrain, 2019; Romera et al., 2011), se han confirmado las agresiones verbales; no obstante, en la mayoría de los estudios el segundo lugar lo ocupan las agresiones sociales (exclusión) mientras que en el presente trabajo se han encontrado las agresiones físicas. En ciberacoso, las ciberconductas más frecuentes han sido los mensajes ofensivos/insultantes, el robo de la contraseña, ser objeto de difamación y recibir llamadas anónimas, tal y como se había supuesto y se ha encontrado en estudios similares previos (Garaigordobil, 2017; Larrain, 2019). Por consiguiente, la hipótesis 1 se confirma prácticamente en su totalidad, aunque se han encontrado porcentajes de víctimas/cibervíctimas superiores a los previstos y también a los hallados en estudios previos, lo que pone de relieve que el acoso en todas sus modalidades está aumentando en Bolivia, como también en otros países. En segundo lugar, los resultados del estudio muestran mayor porcentaje de víctimas y cibervíctimas no heterosexuales (víctimas: 67.7% heterosexuales, 76.2% no heterosexuales; cibervíctimas: 58.2% heterosexuales, 71.4% no heterosexuales). Pese al mayor porcentaje de víctimas no heterosexuales comparadas con las heterosexuales, las diferencias solo fueron estadísticamente significativas en cibervictimización. Los resultados apuntan en la dirección de otros estudios que han enfatizado que las personas LGTB+ son un grupo vulnerable que sufre discriminación y mayor acoso en todas sus modalidades debido a su diferencia respecto a los estándares heteronormativos, a su orientación sexual y a la identidad de género no normativa (Abreu y Kenny, 2018; Angoff y Barnhart, 2021; Baruch-Domínguez et al., 2016; Bouris et al., 2016; Cáceres, 2011; Cáceres y Salazar, 2013; Camodeca et al., 2018; Carretero y Nolasco, 2021; COGAM, 2016; Cooper et al., 2016; Devís-Devís et al., 2022; Garaigordobil y Larrain, 2020; Gegenfurtner y Gebhardt, 2017; Generelo et al., 2012; Jonas et al., 2022; Kosciw et al., 2016; Kosciw et al., 2018; Lozano-Blasco y Soto-Sánchez, 2022; Llorent et al., 2016; Martxueta y Etxeberria, 2014; Ojeda et al., 2023; Reisner et al., 2015; Toomey y Russel, 2016; UNESCO, 2016). Por consiguiente, los resultados confirman la hipótesis 2, ya que se ha encontrado un porcentaje mayor de víctimas y cibervíctimas no heterosexuales comparadas con las heterosexuales. En tercer lugar, los resultados muestran que las víctimas y cibervíctimas no heterosexuales comparadas con las heterosexuales tienen mayor depresión total, ansiedad social (miedo a la evaluación negativa), mayor diversidad de síntomas psicopatológicos (somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ideación paranoide, psicoticismo) y mayor puntuación en el nivel de psicopatología total. Además, las víctimas no heterosexuales tenían más ansiedad fóbica y las cibervíctimas no heterosexuales más ansiedad social total (evitación extraños). Estos resultados apuntan en la dirección de otros estudios que han señalado que las personas LGTB+ que han sido víctimas de bullying y cyberbullying en la escuela muestran depresión y ansiedad (Ferlatte et al., 2015; Jonas et al., 2022; Martxueta y Etxeberria, 2014; Paceley et al., 2017; Sánchez, 2021; Wang et al., 2018), malestar psicológico, angustia psicológica, estrés (Birkett et al., 2015; Sánchez, 2021) y riesgo de suicidio (Abreu y Kenny, 2018; Bouris et al., 2016; Cooper y Blumenfeld, 2012; Duong y Bradshaw, 2014; Ferlatte et al., 2015; Gegenfurtner y Gebhardt, 2017; Hatchel et al., 2019; Luong et al., 2018; Quintanilla et al., 2015; Ybarra et al., 2014). También el estudio de Garaigordobil y Larrain (2020), similar al realizado en este trabajo, ha señalado que la victimización/cibervictimización de las personas no heterosexuales se asocia a mayor deterioro de su salud mental, comparada con la salud mental de víctimas/cibervíctimas heterosexuales. Por consiguiente, la hipótesis 3 se ratifica en su totalidad, ya que las víctimas y cibervíctimas no heterosexuales presentan más síntomas psicopatológicos que las heterosexuales. Como limitación del estudio cabe destacar la posible existencia de un sesgo de deseabilidad social por el uso de autoinformes y también relacionado con bajo el porcentaje de adolescentes que se declaran no heterosexuales en esta muestra, que posiblemente sea algo inferior al real, debido a la estigmatización y el rechazo sociocultural que suscita este colectivo. Futuros estudios podrían (1) ampliar la muestra LGTB+ y (2) diseñar, implementar y evaluar programas antiacoso que incluyan actividades de acoso/ciberacoso relacionadas con este grupo vulnerable y estigmatizado por estereotipos y prejuicios, con actividades que pongan el foco en diversos colectivos vulnerables (obesos, inmigrantes, altas capacidades, orientación/identidad sexual no-normativa, etc.). No obstante, el estudio realiza importantes aportaciones. En primer lugar, ha mostrado un porcentaje de victimización/cibervictimización digno de preocupación, así como el aumento de comportamientos de acoso/ciberacoso en los adolescentes de Bolivia (Cochabamba). Teniendo en cuenta las graves consecuencias de estas conductas (Garaigordobil, 2022), estos resultados señalan la necesidad urgente de abordar en contextos educativos tanto la identificación del bullying/cyberbullying como la implementación de programas para su prevención y eliminación (Garaigordobil, 2018). En segundo lugar, ratifica los resultados de otros estudios que muestran que las personas no heterosexuales son un grupo vulnerable, víctimas de acoso/ciberacoso significativamente más que las personas heterosexuales. Pese a que este resultado ya se recoge en trabajos anteriores, en la mayoría de los centros educativos se sigue sin abordar la discriminación hacia las personas LGTB+, ni tampoco se incluyen actividades antiacoso relacionadas con este colectivo. Por lo tanto, estos resultados destacan la importancia de abordar el acoso/ciberacoso y la discriminación hacia este colectivo vulnerable. En tercer lugar, además de la ansiedad, la depresión, el estrés y el riesgo de suicidio, identificados en trabajos previos, este estudio demuestra que las víctimas/cibervíctimas no heterosexuales tienen muchos más problemas psicopatológicos, de salud mental, que las víctimas/cibervíctimas heterosexuales. Los resultados tienen implicaciones prácticas y conducen a destacar la importancia de intervenir desde distintos contextos (familia, escuela, clínica y sociedad) para reducir el bullying/cyberbullying y para educar sobre la orientación/identidad sexual, reforzando la tolerancia y el respeto por las diferencias y específicamente por la diversidad sexual. La “familia” es un ámbito muy importante en el desarrollo de valores ético-morales, conductas prosociales, empatía y respeto por la diversidad. Por ello, hay que insistir en la importancia de la formación dirigida a las familias para potenciar estas conductas y valores en los hijos. Las intervenciones “educativas” para favorecer la inclusión de la diversidad sexo-genérica en el aula también influirán muy positivamente en el aumento de la tolerancia y en la erradicación del acoso/ciberacoso a este colectivo. Los resultados destacan la necesidad de implementar en contextos educativos programas para prevenir y reducir el acoso/ciberacoso a lo largo de toda la escolarización. Como ejemplo de estos programas nacionales cabe citar los siguientes: CIP. Intervención psicoeducativa y tratamiento diferenciado del bullying; Concienciar, informar y prevenir (Cerezo et al., 2011); Ciberbullying, prevenir y actuar: guía de recursos didácticos para centros educativos (Luengo, 2014); Acoso escolar: guía de intervención psicoeducativa (Calvo y Vallés, 2016); Cyberprogram 2.0, programa de intervención para prevenir y reducir el cyberbullying, con su video juego Cybereduca cooperativo 2.0 (Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2014, 2016, 2018); Prev@cib, programa de intervención para la prevención del cyberbullying (Ortega-Barón et al., 2019); Programa de intervención psicoeducativa para la prevención del cyberbullying (Ojeda y del Rey, 2021); Safety.net., programa de prevención de múltiples riesgos en Internet (Ortega-Barón et al., 2021; Ortega-Barón et al., 2024). Los programas aplicados deben contener actividades que giren en torno al bullying/cyberbullying a colectivos vulnerables (personas LGTB+, altas capacidades, discapacidad, minorías raciales, etc.), pero muchos de estos programas no ponen el foco sobre el bullying/cyberbullying a personas de estos colectivos. La intervención desde la “sociedad” también es fundamental, por ejemplo, realizando campañas mediáticas a través de diversos medios que trasmitan mensajes antiacoso y también de la tolerancia hacia la diversidad sexual, mensajes de normalización y respeto por todas las diferencias. No obstante, también a la vista de los resultados obtenidos, es importante desarrollar “intervenciones clínicas” para reducir la depresión, el estrés, la ansiedad, el riesgo de suicidio de víctimas/cibervíctimas para eliminar la diversidad de síntomas psicopatológicos y los problemas de salud mental que generan las situaciones de acoso/ciberacoso. When we talk about face-to-face bullying we refer to the existence of a defenseless victim, harassed by one or more aggressors, who carry out various types of face-to-face aggressive behaviors towards the victim, physical aggressive behaviors against the victim’s body or its properties, verbal aggressive behaviors, social exclusion behaviors, and psychological aggressive behaviors. It is physical and mental violence, with an intention to cause harm on the part of the aggressors, cruelty to make the victim suffer, and there is usually an inequality of power between the victim and the aggressors. These aggressive behaviors are frequently repeated; there is a dominance-submission relationship between the aggressor or aggressors and the victim that is maintained over time. In recent years, a new form of bullying has emerged, called cyberbullying, which consists of using Information and Communication Technologies (ICT), mainly mobile phones and the Internet, to harm, harass, or intimidate the victim (Garaigordobil, 2020, 2022). Bullying and cyberbullying victimization has serious developmental and mental health consequences. In the extreme it can lead to suicide, but even when it does not have such disastrous effects it often leads to many academic, emotional, psychosocial, and mental health problems. In addition, LGBT+ people are a vulnerable group, often subject to victimization. To begin with, the systematic review of the prevalence of bullying/cyberbullying in Latin America (Garaigordobil et al., 2018) shows a high prevalence in several Latin American countries, for example Colombia, Mexico, Argentina, Brazil, Bolivia, Peru, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panama, Ecuador, or Puerto Rico. Results show a high prevalence of occasional-frequent bullying (victims 4.6%-50%) and cyberbullying (cybervictims 3.5%-17.5%). The most frequent type of bullying was verbal, followed by psychological and physical. Although physical violence decreases with age, cyberbullying is still present in late adolescence and youth. The most frequent cyberbullying behaviours identified were sending nasty messages, insults, threats, making comments and circulating rumours to discredit or ridicule the victim, spreading photos and videos offensive to the victim, and password theft. On the other hand, harassment in all its forms is a problem that occurs more frequently and more seriously among non-heterosexuals. Discrimination against sexual diversity is a problem that makes people who diverge from heteronormative standards a vulnerable group (Angoff & Barnhart, 2021; Carretero & Nolasco, 2021; Jonas et al., 2022). Some research has shown that LGBT+ people who have been victims of bullying and cyberbullying at school show depression and anxiety (Ferlatte et al., 2015; Jonas et al., 2022; Martxueta & Etxeberria, 2014; Paceley et al., 2017; Sánchez, 2021). The study had a representative sample of 1,558 students from Cochabamba (Bolivia), aged 13 to 17 years (M = 14.64, SD = 0.96), 50.2% female, 93.3% heterosexual. Four psychometric instruments with reliability and validity were used to assess the variables under study. The results of the descriptive and variance analyses show : (1) that 68.3% of the victims have suffered one or more face-to-face bullying behaviours (severe 18.9%); the most prevalent behaviours suffered are verbal (55.1%), physical (31.5%), psychological (27.8%), and social (23.4%) aggressions; 59.1% of cyber-victims suffered one or more cyberbullying behaviours (severe 13.9%); the four most prevalent cyber-behaviours are receiving offensive-insulting messages (37%), password theft (22.6%), being subjected to defamation-rumours (18.6%), and receiving anonymous calls to create fear (18.5%); (2) although no significant differences were found between heterosexual and non-heterosexual victims, a higher percentage of non-heterosexual victims was tendentially observed; a significantly higher percentage of non-heterosexual cyber-victims was confirmed; and (3) non-heterosexual victims and cyber-victims compared to heterosexual victims had higher total depression (BDI), social anxiety (fear of negative evaluation) (SAS), greater diversity of psychopathological symptoms (somatization, obsession-compulsion, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, paranoid ideation, psychoticism), and higher scores on the total psychopathology level (SCL-90). In addition, non-heterosexual victims had more phobic anxiety and non-heterosexual cybervictims had more total social anxiety (stranger avoidance). Taking into account the negative impact of bullying on the mental health of victims/cybervictims, the results allow us to conclude the need to introduce systematic screening-assessment measures in schools and to implement antibullying/cyberbullying programs containing activities to promote tolerance towards sexual diversity. The obtained percentages of bullying and cyberbullying victims exceed those hypothesized (50-40% global, 15-12% frequent, respectively), and also those obtained in previous studies of bullying with Bolivian students (Egüez & Schulmeyer, 2014; Flores, 2009; Romo & Kelvin, 2016), and cyberbullying with Bolivian students and students from other Spanish-speaking countries (Egüez & Schulmeyer, 2014; Flores, 2009; Garaigordobil, 2013, 2017; Lanzillotti Korman 2014; Larrain, 2019; Mallmann et al., 2018; Redondo et al., 2017). Regarding the most frequent bullying behaviours, in the same direction of other studies (Ávila-Toscano et al., 2010; Delprato et al., 2017; Egüez & Schulmeyer, 2014; Flores, 2009; Garaigordobil, 2013; Larrain, 2019) verbal aggressions have been confirmed; however, in most studies the second place is occupied by social aggressions (exclusion), while in the present study physical aggressions have been found. In cyberbullying, the most frequent cyberbehaviours suffered were offensive-insulting messages, password theft, being the object of defamation and receiving anonymous calls, as hypothesized, and found in previous similar studies (Garaigordobil, 2017; Larrain, 2019). The study findings show a higher percentage of non-heterosexual victims and cybervictims (victims: 67.7% heterosexual, 76.2% non-heterosexual; cybervictims: 58.2% heterosexual, 71.4% non-heterosexual). Despite the higher percentage of non-heterosexual victims compared to heterosexual victims, the differences were only statistically significant in cybervictimization (Abreu & Kenny, 2018; Angoff & Barnhart, 2021; Camodeca et al, 2018; Carretero & Nolasco, 2021; Devís-Devís et al., 2022; Garaigordobil & Larrain, 2020; Jonas et al., 2022; Kosciw et al., 2018; Lozano-Blasco & Soto-Sánchez, 2022; Ojeda et al., 2023). Non-heterosexual compared to heterosexual victims and cybervictims have higher total depression, social anxiety (fear of negative evaluation), greater diversity of psychopathological symptoms (somatization, obsessive-compulsion, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, paranoid ideation, psychoticism), and higher scores on the total psychopathology level. In addition, non-heterosexual victims had more phobic anxiety, and non-heterosexual cybervictims had more total social anxiety (stranger avoidance). These results point in the direction of other studies that have shown that LGTB+ people who have been victims of bullying and cyberbullying at school show depression and anxiety (Ferlatte et al., 2015; Jonas et al., 2022; Martxueta & Etxeberria, 2014; Paceley et al, 2017; Sánchez y Mestre, 2021; Wang et al., 2018), psychological distress, psychological distress, stress (Birkett et al., 2015; Sánchez y Mestre, 2021), and suicide risk (Abreu & Kenny, 2018; Gegenfurtner & Gebhardt, 2017; Hatchel et al., 2019; Luong et al., 2018). Also, the study by Garaigordobil & Larrain (2020). A limitation of the study is the possible existence of a social desirability bias due to the use of self-reports and also related to the low percentage of adolescents who declare themselves to be non-heterosexual in this sample, which is possibly somewhat lower than the real one, due to the stigmatization and socio-cultural rejection that this group arouses. Future studies could (1) enlarge the LGBT sample and (2) design, implement, and evaluate anti-bullying programmes that include bullying/cyberbullying activities related to this vulnerable group stigmatized by stereotypes and prejudices. Conflicto de intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Para citar este artículo: Mollo-Torrico, J. P. y Garaigordobil, M. (2025). El acoso y el ciberacoso escolar en los adolescentes bolivianos: la orientación sexual y su impacto en la salud mental. Anuario de Psicología Jurídica, 35, 23-32. https://doi.org/10.5093/apj2025a1 Financiación El trabajo ha sido financiado por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (PPG17/31) y se encuadra en el marco de las actividades realizadas por la Red PROEM “Promoción de la salud mental emocional en adolescentes”, dentro de la red de excelencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PSI2017-90650-REDT). Trabajo desarrollado en el marco de la Academia de Psicología de España. Referencias |

Para citar este artículo: Mollo-Torrico, J. P. y Garaigordobil, M. (2025). El Acoso y el Ciberacoso Escolar en los Adolescentes Bolivianos: la Orientación Sexual y su Impacto en la Salud Mental. Anuario de Psicología Jurídica, 35, 23 - 32. https://doi.org/10.5093/apj2025a1

Correspondencia: Juanpablomollot@icloud.com (J. P. Mollo-Torrico).

Copyright © 2026. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS