El Feminicidio de Pareja con o sin Suicidio Posterior: un An├Īlisis Comparativo

[Partner femicide with or without subsequent suicide: A comparative analysis]

Juan J. López-Ossorio1, Pedro J. Amor2, José M. Muñoz3 y Enrique Echeburúa4

1Secretar├Ła de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, Espa├▒a; 2Universidad Nacional de Educaci├│n a Distancia (UNED), Madrid, Espa├▒a; 3Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Madrid, Espa├▒a; 4Universidad del Pa├Łs Vasco (UPV-EHU), San Sebasti├Īn, Espa├▒a

https://doi.org/10.5093/apj2025a8

Recibido a 19 de Septiembre de 2023, Aceptado a 22 de Julio de 2024

Resumen

El feminicidio de pareja con o sin suicidio posterior del agresor presenta características diferenciales. Sin embargo, existen pocos estudios comparativos en España entre ambos fenómenos. En esta investigación se estudiaron las diferencias entre el feminicidio de pareja con suicidio (F-S) y sin suicidio (F-NS) en variables individuales, relacionales, contextuales y criminodinámicas. Se analizaron 130 feminicidios de pareja (40 F-S vs. 90 F-NS). Los perpetradores F-S eran mayores, con tendencias suicidas, mientras que los perpetradores F-NS tenían más exparejas, conflictos económicos y antecedentes delictivos. Además, las víctimas del grupo F-NS tenían a menudo hijos de otras parejas y pérdida reciente de empleo. El acceso a armas de fuego fue el mejor predictor para los perpetradores F-S, mientras que los casos de F-NS se asociaron con exparejas y conflictos económicos. La investigación futura debe centrarse en estrategias efectivas de prevención del feminicidio y de la violencia contra la mujer en la pareja.

Palabras clave

Homicidio de pareja, Feminicidio seguido de suicidio, Feminicidio, Factores de riesgo de los agresores, Violencia de g├®neroPara citar este art├Łculo: López-Ossorio, J. J., Amor, P. J., Muñoz, J. M. y Echeburúa, E. (2025). El Feminicidio de Pareja con o sin Suicidio Posterior: un An├Īlisis Comparativo. Anuario de Psicolog├Ła Jur├Łdica, 35(1), 99 - 111. https://doi.org/10.5093/apj2025a8

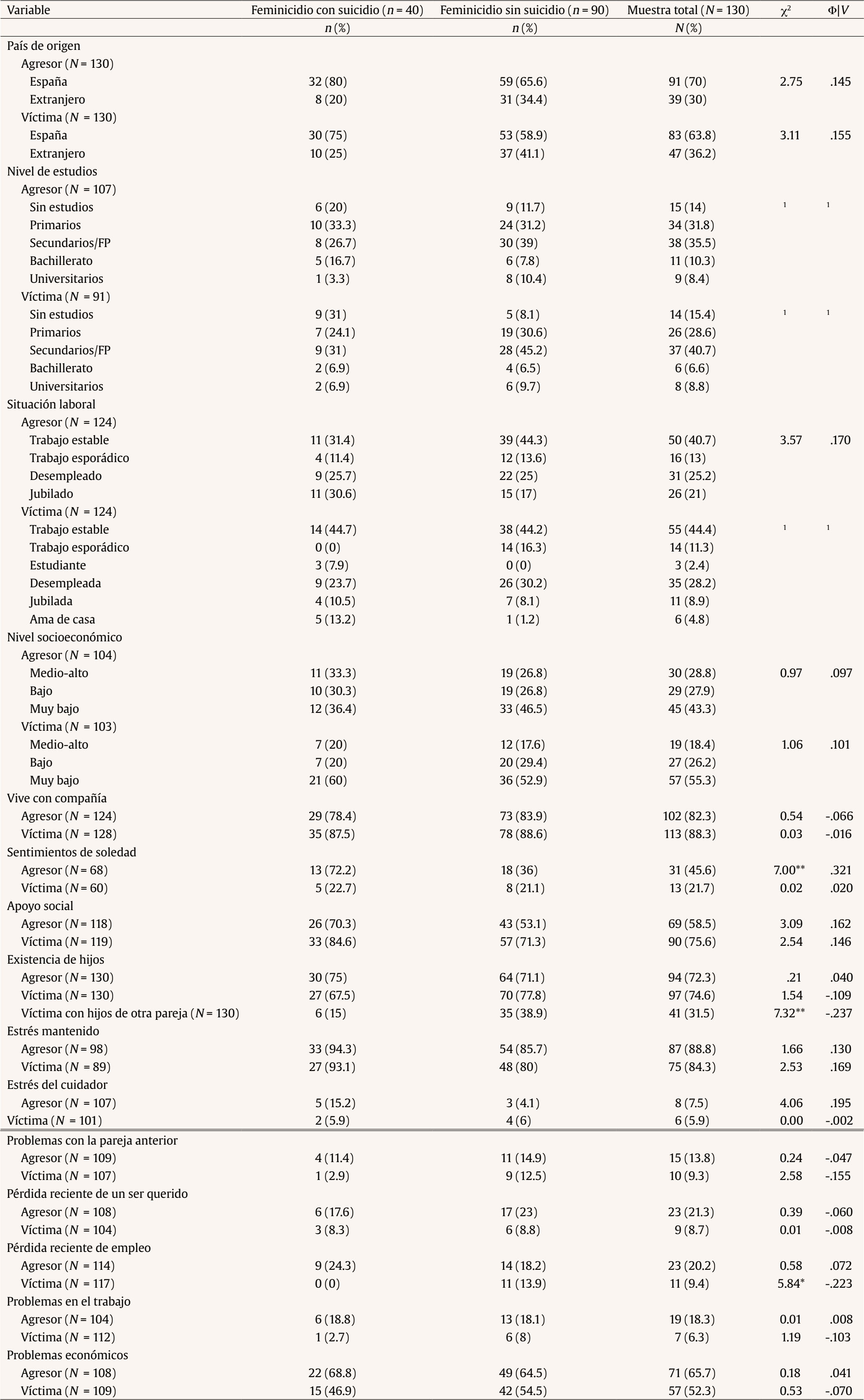

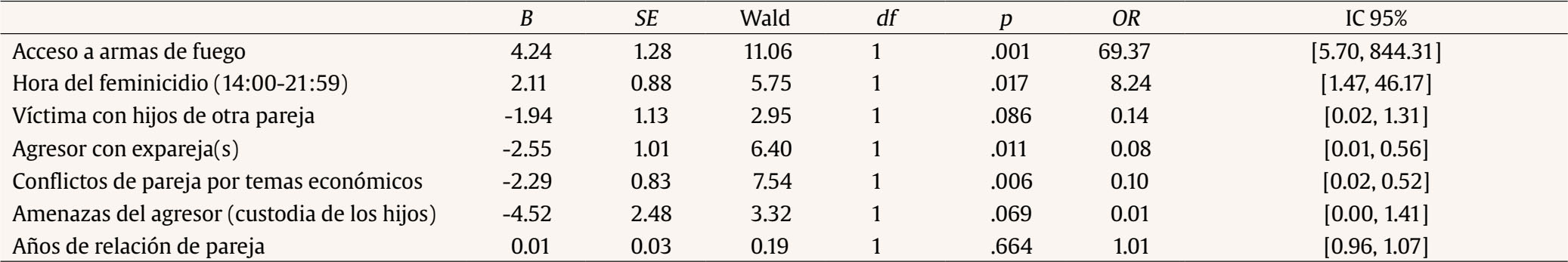

Correspondencia: pjamor@psi.uned.es (P. J. Amor).El feminicidio de pareja, entendido como el homicidio de una mujer cometido por un hombre en el contexto de una relación de pareja o expareja, es la consecuencia más grave de la violencia de género (VdG) y una de las principales causas de muerte violenta para las mujeres (Echeburúa, 2022; Kim y Merlo, 2021; Matias et al., 2020). Aunque se ha observado una cierta tendencia decreciente en los datos generales de homicidios a lo largo de las últimas décadas, las tasas de feminicidio de pareja no se han visto tan beneficiadas de esta evolución y se han mantenido más estables en la mayoría de los países occidentales (Caman et al., 2022). Los datos actuales apuntan a que se trata de un fenómeno complejo y heterogéneo en su explicación y que está influido por factores de riesgo específicos y diferenciales frente a la VdG grave no letal (López-Ossorio et al., 2021). Además del problema de salud pública que supone la VdG en general a nivel mundial, estos delitos causan una elevada alarma social y provocan un enorme daño transgeneracional (Echeburúa et al., 2003; Pavlov y Lacmanović, 2023). Dentro de este fenómeno, diferentes estudios internacionales señalan una tasa de suicidio posterior del agresor entre el 18-40% (Sorrentino et al., 2022), cifra sobrerrepresentada en el conjunto de homicidios (Santos-Hermoso, García-Collantes, et al., 2022). En este sentido, respecto a la conexión entre el homicidio y el suicidio posterior, existe cierto consenso entre los investigadores al considerar el feminicidio de pareja seguido de suicidio (F-S) como un acto secuencial con dos etapas estrechamente conectadas, producidas en un breve espacio de tiempo situado entre veinticuatro horas y siete días (López-Ossorio et al., 2022). Aunque su prevalencia a nivel mundial sea baja, estos casos provocan efectos aún más devastadores en las familias y en la comunidad debido a la extensión de la violencia a otras víctimas especialmente vulnerables, como los hijos, la quiebra del contexto familiar y la alarma social que genera con repercusiones a distinto nivel (López-Ossorio et al., 2022). En España, desde el año 2003, año en que se empezaron a registrar los feminicidios de pareja, hasta 2022 han sido asesinadas 1,183 mujeres a manos de sus pareja o expareja, con una tasa anual que oscila en un rango de un máximo de 76 feminicidios en 2009 y un mínimo de 49 feminicidios en 2021 y 2022 (Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género [DGCVG, 2022]), observándose a partir de 2010 una tendencia de estabilización a la baja (Santos-Hermoso, González-Álvarez y Alcázar-Córcoles, 2022). De los agresores, 244 se suicidaron con posterioridad a perpetrar el feminicidio, con tasas anuales que varían entre un máximo de 15 casos en 2017 (30%) y un mínimo de 5 (7%) en 2007. Los suicidios consumados en este contexto muestran una tendencia creciente. De hecho, el promedio del periodo comprendido entre 2018 y 2022 es del 35.6%; en este último año el porcentaje de estos desenlaces fue del 38.8%, especialmente en el verano (DGCVG, 2022). En el estudio llevado a cabo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, 2020) para la serie temporal analizada (2003-2019) la tasa de suicidio del agresor fue del 21%. Otra característica asociada al feminicidio de pareja seguido de suicidio (F-S) es la alta probabilidad de llevar consigo múltiples víctimas mortales, especialmente los hijos menores de la mujer (Murfree et al., 2022). En el mencionado estudio elaborado por el CGPJ (2020) la tasa de suicidio del agresor aumentó hasta el 42.1% en los supuestos de feminicidios de pareja en los que la agresión fue extensiva a otras personas cercanas a la mujer asesinada. Pese a que en el contexto internacional aumenta el interés por el estudio del feminicidio de pareja seguido de suicidio, en España es escasa la atención prestada a este fenómeno, siendo los estudios existentes escasos y mal sistematizados (López-Ossorio et al., 2022). En general, la mayoría de estas investigaciones son descriptivas, centradas en las características de las víctimas, los agresores, la dinámica relacional de pareja y la criminodinamia de los hechos (Cavlak et al., 2023; Zimmerman et al., 2023). En España, los escasos estudios sobre el F-S, la mayoría de tipo descriptivo, arrojan resultados en consonancia con los recogidos en las publicaciones internacionales (López-Ossorio et al., 2022): elevada diferencia de edad entre perpetrador y víctima (diferencia de más de 7 años), antecedentes de VdG en la relación (67.5%), presencia de psicopatología en el perpetrador, sobre todo en aquellos de más de 60 años (fundamentalmente de corte depresivo), además de celos, conductas de control y acoso a la víctima en el contexto de una ruptura de pareja. Un dato que también aparece en las distintas investigaciones es la asociación entre F-S y el acceso del agresor a armas de fuego (Tobin-Tyler, 2023; Zimmerman et al., 2023). En el estudio del CGPJ (2020) el 61% de los feminicidios cometidos con arma de fuego terminó con el suicidio del agresor, frente al 15% de F-S que fueron perpetrados con otros métodos. De forma similar, no existen muchos estudios comparativos entre casos de F-S y feminicidios de pareja no seguidos de suicidio (F-NS) (Banks et al., 2008; Carmichael et al., 2018; Heron, 2017; Kim y Merlo, 2021; Lund y Smorodinsky, 2001; McPhedran et al., 2018; Sorrentino et al., 2022). Sin embargo, diseños de este tipo resultan de enorme interés para establecer perfiles de riesgo diferenciales de feminicidas que ayuden a mejorar las tareas de detección y prevención (Santos-Hermoso, González-Álvarez y Alcázar-Córcoles, 2022). Heron (2017) descubrió las siguientes características diferenciales en los F-S frente a los F-NS: disparidad de edad entre víctima principal y agresor, menor presencia de factores de riesgo tradicionales (tales como, historia delictiva previa, historia de violencia contra la pareja, violencia física, violencia sexual, amenazas de muerte o conductas de acoso), existencia de sintomatología depresiva y amenazas o intentos de suicidio previos. Más recientemente, en el estudio de Sorrentino et al. (2022) aparecieron como características propias del F-S la diferencia de edad entre víctima y agresor (7 años como promedio, con una mayor edad del victimario), la profesión del agresor como miembro de profesiones armadas y, a diferencia de otros estudios, el hecho de tener hijos en común con la víctima. La sola presencia de alteraciones psicológicas y/o problemas médicos del agresor y/o de la víctima y la posesión de armas de fuego se convirtieron en una poderosa y significativa combinación para el F-S en relación con el F-NS. Por el contrario, tener hijos que no son comunes aparece como una característica asociada únicamente con el F-NS. Contar con antecedentes penales o con una historia de relaciones violentas y problemas de consumo de alcohol/drogas no se asociaron al F-S. Entre las motivaciones tanto de los F-S como de los F-NS estaban bastante extendidas la no aceptación de la ruptura de la pareja y los celos. Mediante el análisis de regresión jerárquica estos autores intentaron identificar los factores de riesgo asociados a cada resultado. Se confirmó como factores de riesgo individuales del F-S la edad de los agresores y la empleabilidad en el sector de la seguridad. Por el contrario, los resultados no confirmaron el papel de los trastornos mentales o enfermedades médicas de los agresores. A nivel relacional, los celos y las peleas y conflictos de pareja aparecieron como factores de riesgo solo para los F-NS. Finalmente, a nivel contextual únicamente la accesibilidad a armas de fuego se mostró como factor de riesgo para el F-S, resultado que concuerda con la literatura sobre el fenómeno. Desde una perspectiva más psicológica, la internalización de la culpa por parte de los perpetradores del homicidio de la pareja íntima puede desempeñar un papel clave en el suicidio posterior (Zimmerman et al., 2023). En general, los estudios parecen señalar algunas características propias del F-S (López-Ossorio et al., 2022). Con respecto a los agresores, son variables importantes la edad avanzada (más de 50 años), la presencia de psicopatología (especialmente de corte depresivo), el uso de sustancias, las amenazas o intentos de suicidio previo y un perfil social normoadaptado. La motivación está constituida mayoritariamente por los celos, junto con la desesperanza, la pérdida de proyecto vital y la incapacidad para hacer frente a las decepciones graves. En cuanto a las víctimas, no se han encontrado características singulares, más allá de una amplia diferencia de edad con el agresor. Por último, con respecto a la criminodinamia, es frecuente el uso de arma de fuego, la planificación (aunque algunos F-S se cometen de manera impulsiva) y el domicilio de la víctima como escenario mayoritario de los crímenes. En España, según el estudio del CGPJ (2020), los F-S en relación con los F-NS tienen en promedio mayor edad (55.1, lo que supone más de 5 años de diferencia), la relación más frecuente entre víctima y victimario es la matrimonial (50%) y la nacionalidad más frecuente es la española (69.6%). Objetivos del Presente Estudio Con el presente estudio se quiere contribuir a aumentar el conocimiento sobre el feminicidio de pareja, intentando identificar las características diferenciales asociadas al F-S y al F-NS. Además, mediante la aplicación del análisis de regresión logística se quiere delimitar los factores diferenciales relacionados con ambos desenlaces. En este sentido, algunos estudios internacionales sugieren que se pueden estar perdiendo oportunidades para la detección y la intervención de estos casos y, por ende, para su prevención. Por tanto, resulta muy recomendable que la investigación centre sus esfuerzos en el estudio de este fenómeno para proponer estrategias de prevención efectivas, es decir, aquellas que reduzcan el riesgo y aumenten la seguridad de las mujeres expuestas a VdG y la de sus hijos (AbiNader et al., 2023). De este modo, siguiendo el estudio de Sorrentino et al. (2022), tratamos de responder a dos preguntas clave: ¿Tienen los casos de F-S y F-NS características diferenciales en relación con variables individuales, relacionales, contextuales y criminodinámicas? ¿Existen factores diferenciales asociados a la ocurrencia de ambos desenlaces fatales (F-S vs. F-NS)? En concreto, el objetivo principal de este trabajo consistió en analizar las diferencias existentes entre dos grupos de feminicidas de pareja: aquellos que inmediatamente después del feminicidio se suicidaron y los que no se suicidaron. Específicamente, los dos grupos se compararon en función de los siguientes grupos de variables: características sociodemográficas y sucesos vitales estresantes de los feminicidas y de las víctimas, relación de pareja e historial familiar, factores psicopatológicos, de consumo de sustancias y de delincuencia en los feminicidas y en las víctimas y variables criminodinámicas del feminicidio. Por último, se trató de determinar los predictores más sólidos de pertenencia a uno u otro grupo de feminicidas de pareja. Este trabajo de investigación se enmarca en los estudios sobre los feminicidios de pareja en España que están descritos desde distintos enfoques en los trabajos desarrollados por el Equipo Nacional de Revisión Pormenorizada de Feminicidios de Pareja, coordinados desde la Secretaría de Estado de Seguridad (González et al., 2018; Pineda et al., 2024). Participantes La muestra total, perteneciente al estudio nacional sobre feminicidios de pareja (González et al., 2018), estuvo conformada por 130 casos de hombres que habían asesinado a su pareja. Los feminicidas de pareja tenían una edad media de 47.22 años (Mdn = 46, DT = 14.34, rango entre 19 y 86 años) y el 70% era de origen español. Más del 67┘¬ contaba con estudios primarios o secundarios. El 71% de la muestra tenía un nivel socioeconómico bajo o muy bajo, con un predominio de trabajo estable (40%), de desempleo (25%) o trabajo esporádico-marginal (13%). Los agresores y las víctimas convivían en el 61% de los casos. El tiempo de relación de pareja estuvo comprendido entre 1 mes y 57 años (M = 14.20 años, DT = 14.11). Finalmente, el 50% de la muestra tenía hijos en común con la víctima y de forma global el 72% de los casos tenía hijos (rango: 1-7, Mdn = 2, DT = 1.59). La muestra total se dividió en función de si los feminicidas de pareja acabaron suicidándose o no. Específicamente, la muestra final quedó conformada por dos grupos: 40 casos (30.8%) en los que hubo feminicidio de pareja seguido de suicidio y 90 casos (69.2%) de feminicidio de pareja sin suicidio posterior. Los criterios de inclusión para este estudio fueron los siguientes: a) haber asesinado a su pareja (actual o pasada), b) pertenecer claramente a uno de los dos grupos en investigación (F-S o F-NS) y c) disponer de información en la mayor parte de las variables estudiadas. Inicialmente se trabajó con una base de datos que contenía 171 casos de hombres que habían asesinado a su pareja. Para evitar posibles sesgos se eliminaron 38 casos en los que hubo un intento de suicidio sin consumar, dado que podía ser real o simulado y tres casos más cuya información estaba incompleta. Instrumentos de Evaluación Protocolo Básico de Recogida de Variables (González et al., 2018) Se siguió un protocolo específico en relación con los trabajos del Equipo de Revisión Pormenorizada de Homicidios de Violencia de Género ocurridos entre 2010 y 2016. Los datos descriptivos recogidos incluyen información sobre las características sociodemográficas, clínicas, relacionales y criminales de los perpetradores y de sus víctimas, variables relacionadas con la violencia previa al homicidio, conflictividad y elementos parasuicidas, cuando ello procedía, así como la criminodinámica del feminicidio. Formularios de Valoración Policial del Riesgo, Versión 4.0 (López-Ossorio et al., 2019; López-Ossorio et al., 2020) Evalúa 35 factores de riesgo codificados de forma dicotómica (presente/ausente) que están agrupados en cinco dimensiones: 1) historia de la violencia en la pareja, 2) factores relacionados con el agresor, 3) indicadores relacionados con la vulnerabilidad de la víctima, 4) circunstancias relacionadas con los menores y 5) circunstancias agravantes y aspectos subjetivos de la víctima sobre su propio riesgo. Mediante este instrumento se pueden pronosticar cinco niveles de riesgo de violencia grave: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Así, la plantilla de información procedente del protocolo básico referido de recogida de variables se complementó con una segunda, que se centró en recoger información de los factores de riesgo de los Formularios de Valoración Policial del Riesgo, versión 4.0 (López-Ossorio et al., 2019), que contienen algunos de los indicadores analizados en este estudio. Procedimiento Este estudio de investigación transversal, relacional y descriptivo se llevó a cabo de forma retrospectiva entre enero de 2010 y diciembre de 2016. Merece la pena destacar que se estudió exhaustivamente un archivo con los datos anonimizados y que contenía más de 400 variables para cada caso. Este archivo procedía de la información obtenida a partir de fuentes policiales, judiciales, clínicas y administrativas siguiendo un protocolo específico en relación con los trabajos del Equipo de revisión pormenorizada de homicidios de violencia de género (González et al., 2018). Aunque algunas de las variables tenían valores perdidos, para preservar la integridad de los datos y evitar introducir un sesgo, no se utilizó ningún método de imputación. A su vez, inicialmente se pretendía conocer la capacidad predictiva de cada variable por separado sobre la pertenencia a uno de los dos grupos. Todos los participantes en el proyecto firmaron un consentimiento informado en el que se les explicó en qué consistiría el proyecto y cómo se usarían los datos obtenidos en las entrevistas. Siguiendo el protocolo, la información documental se complementó con las narrativas procedentes de las entrevistas a personas próximas al perpetrador y a la víctima. Para esta investigación solo se tuvieron en cuenta aquellos casos en los que estaba garantizada la autoría del feminicidio de pareja y la pertenencia a uno de los dos grupos (F-S o F-NS). Los procedimientos seguidos en este estudio responden a las normas éticas establecidas por el Comité Responsable de Experimentación Humana, la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki. Análisis de Datos Las diferencias entre los dos grupos de feminicidas de pareja (con suicido y sin suicidio) se analizaron mediante la prueba ji-cuadrado (c2) para las variables cualitativas o la t de Student para las variables cuantitativas. Cuando no se cumplieron las condiciones de aplicación para los análisis previos, se aplicó la prueba exacta de Fisher para las variables cualitativas (cuando en tablas de 2 x 2 la frecuencia esperada era menor que 5 en más del 20% de las celdas) o la U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas (cuando tras aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) no se cumplió el supuesto de normalidad de los datos). El tamaño del efecto (TE) se estimó mediante el coeficiente phi (Φ), la V de Cramer o la d de Cohen. El TE para Φ o la V de Cramer se interpretó así: .10-.29 (pequeño), .30-.49 (medio) y ≥ .50 (grande). El TE de la d de Cohen se interpretó como sigue: 0.20-0.49 (pequeño), 0.50–0.69 (medio) y ≥ 0.70 (grande). Finalmente, se realizó un análisis de regresión logística binaria (utilizando el método Entrar) para identificar los mejores predictores de la pertenencia al grupo de feminicidas de pareja (F-S o F-NS). Se incluyeron como variables independientes aquellas que en los análisis bivariados mostraron diferencias estadísticamente significativas, con mayores tamaños del efecto y que tenían pocos valores perdidos. En este caso, los TE para los valores razón de probabilidad (OR) se interpretaron así: 1.68-3.46 (pequeño), 3.47-6.70 (mediano) y ≥ 6.71 (grande) (Chen et al., 2010). Una diferencia de p < .05 fue considerada significativa. Los análisis se realizaron con el programa SPSS 27. Tabla 1 Diferencias en variables sociodemográficas y sucesos vitales estresantes en agresores y víctimas entre feminicidas con y sin suicidio   Nota. Φ = coeficiente phi (tablas de contingencia 2 x 2); V = V de Cramer. En las variables referidas a estresores se presentan exclusivamente los datos correspondientes a su presencia. 1No se cumplen las condiciones de aplicación para realizar el contraste de hipótesis debido al porcentaje de casillas con una frecuencia esperada menor que 5. *p < .05, **p < .01, ***p < .001. Características Sociodemográficas y Sucesos Vitales Estresantes Del conjunto de variables sociodemográficas analizadas en los feminicidas de pareja, se encontraron diferencias estadísticamente significativas únicamente en las variables edad (K-S = .073, p = .087), que era mayor en el grupo F-S (M = 53.30, DT = 15.62, rango: 29-86, Mdn = 50.50) en comparación con el grupo F-NS, M = 44.49, DT = 12.91, rango: 19-76, Mdn = 42), t(127) = 3.35, p = .001, d = 0.638, y en los sentimientos de soledad, que también eran más frecuentes en el grupo F-S. Un elevado porcentaje de agresores (72.3%) tenían hijos y los sucesos vitales estresantes más frecuentes en la muestra total fueron el estrés mantenido en el tiempo (88.8%) y los problemas económicos (65.7%). A nivel comparativo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de feminicidas en los sucesos vitales estresantes estudiados (Tabla 1). Por otro lado, al analizar las diferencias entre las víctimas de los dos grupos en variables sociodemográficas y sucesos vitales estresantes solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en dos variables. Concretamente, las víctimas del grupo F-NS tenían “hijos de otras parejas” y habían sufrido una “pérdida reciente de empleo” en mayor proporción que las víctimas del grupo F-S. Por último, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la edad de las víctimas (K-S = .092, p = .010) del grupo F-S (M = 46.68, DT = 18.02, rango promedio = 72.75) y las del grupo F-NS (M = 40.78, DT = 12.66, rango promedio = 59.98), U = 1390, p = .069. De forma similar, al comparar los rangos promedio de la diferencia de edad entre la víctima y el agresor (K-S = .126, p = .000), tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de F-S (M = 6.62, DT = 10.55, rango promedio = 69.45) y el de F-NS (M = 3.69, DT = 11.49, rango promedio = 60.73), U = 1482, p = .212. Relación de Pareja y Antecedentes Violentos/Delictivos Del conjunto de variables analizadas se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en las siguientes variables: quién tomó la decisión de romper la relación de pareja, conflictos de pareja por cuestiones económicas, existencia de expareja o exparejas en el agresor, así como antecedentes delictivos en el agresor (ver Tabla 2). Tabla 2 Diferencias en la relación de pareja, historial familiar y antecedentes delictivos entre feminicidas con y sin suicidio   Nota. Φ = coeficiente phi (tablas de contingencia 2 x 2); V = V de Cramer; 1variable correspondiente a los agresores; 2dependencia = presencia de algún tipo de dependencia (económica, emocional, social o varias simultáneamente). *p < .05, **p < .01, ***p < .001. Aunque la decisión de romper la relación de pareja provino mayoritariamente de las víctimas de ambos grupos (65.5%), se observaron diferencias en las restantes categorías de la variable. Concretamente, en el grupo de F-NS hubo un mayor porcentaje de rupturas que fueron decididas por el agresor o por ambos miembros de la pareja; en cambio, en el grupo F-S hubo un porcentaje más alto de casos en los que ninguno de los involucrados había decidido poner fin a la relación (28% frente a 9%, respectivamente). A su vez, los agresores del grupo F-NS presentaban en mayor medida que el otro grupo conflictos por temas económicos, tenían expareja o exparejas en mayor proporción y el 19% de ellos arrastraba un historial de antecedentes delictivos. Específicamente, el número medio de exparejas (rango entre 1 y 6, K-S = .369, p = .000) en el grupo F-NS (M = 1.80, DT = 1.24, rango promedio = 33.31) fue mayor en comparación con el grupo F-S (M = 1.00, DT = 0.00, rango promedio = 20.5), U = 159.5, p = .010. Por último, también se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de relación de pareja (K-S = .192, p < .001), que era mayor en el grupo F-S (M = 20.75 años, DT = 16.67, rango promedio = 78.81) en comparación con el grupo F-NS (M = 11.23 años, DT = 11.74, rango promedio = 55.83), U = 1060.5, p = .001. Variables Psicopatológicas Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en diferentes variables relacionadas con el suicidio. Específicamente, el grupo F-S presentaba en mayor proporción que el otro grupo abandono de pertenencias preciadas o comportamientos destinados a cerrar asuntos e ideación suicida previa al feminicidio de pareja. En cambio, el grupo F-NS presentó en mayor proporción optimismo o motivos para vivir. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable tentativa suicida (17.1% de la muestra total) ni tampoco en psicopatología (36% de la muestra total) o en el consumo abusivo o problemático de alcohol y drogas (ver Tabla 3). Al analizar las mismas variables en las víctimas, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en ninguna de ellas. Tabla 3 Diferencias psicopatológicas y de consumo de sustancias en los agresores y víctimas de feminicidio con y sin suicidio   Nota. Φ = coeficiente phi (tablas de contingencia 2 x 2); V = V de Cramer. *p < .05, **p < .01, ***p < .001. Características Criminodinámicas del Feminicidio de Pareja Después de analizar un amplio conjunto de variables criminodinámicas, pocas de ellas diferenciaban con significación estadística entre los dos grupos (Tabla 4). Concretamente, el grupo F-S tenía un mayor acceso a armas de fuego y en uno de cada tres casos se había utilizado este tipo de armas para cometer el homicidio; en cambio, la mayoría del grupo F-NS no tenía acceso a armas de fuego y la mitad de ellos habían utilizado un arma blanca para cometer el homicidio. En el resto de los casos (43.8%) se emplearon otros medios o métodos homicidas (asfixia, objeto contundente, etc.) sin que hubiera diferencias entre los dos grupos en cuanto a su porcentaje de uso. Dentro del grupo F-S hubo una correspondencia del 100% entre el uso de armas de fuego para cometer el feminicidio de pareja y el suicidio, a diferencia de aquellos que usaron un arma blanca para cometer el feminicidio de pareja y que posteriormente se suicidaron mediante diferentes métodos, como por ejemplo la asfixia (54.5%) o un arma blanca (36.4%). También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la extensión de las heridas infligidas a la víctima. Considerando la muestra total, en el 69% de los casos las heridas se extendieron a varias zonas del cuerpo, casi en el 17% se localizaron en la zona de la cabeza y cerca del 14% en el tronco. De los dos grupos, más del 76% de los F-NS hirió a la víctima en varias zonas del cuerpo, a diferencia del grupo F-S (53.8%); en cambio, aproximadamente el 31% de los agresores F-S atacaron a la víctima en la cabeza, a diferencia del grupo F-NS (uno de cada diez). Tabla 4 Diferencias criminodinámicas en el feminicidio con y sin suicidio   Nota. Φ = coeficiente phi (tablas de contingencia 2 x 2); V = V de Cramer; 1variable correspondiente a los agresores; 2variable correspondiente a las víctimas. *p < .05, **p < .01, ***p < .001. Respecto al momento temporal del feminicidio de pareja, este tuvo lugar más frecuentemente en la franja horaria vespertina en el grupo F-S (51% de los casos frente al 29% del grupo F-NS). El porcentaje de feminicidas que habían amenazado a la víctima con respecto a la custodia de los hijos (11.5%) fue mayor en el grupo F-NS que en el grupo F-S y era más probable que los motivos de conflicto con parejas anteriores fueran por problemas de infidelidad. A su vez, de los 130 casos analizados, 33 (25.4%) habían presentado denuncia previa (11 pertenecían al grupo F-S y 22 al F-NS). De la evaluación que se había efectuado con esta submuestra se encontraron retrospectivamente diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en dos variables: el quebrantamiento que el agresor había realizado de la orden de alejamiento (contactando con la víctima a través de terceras personas) y que las víctimas realizasen actividades que podían ir en contra de su protección, incluyendo quebrantamientos consentidos. En ambos casos fue más probable en el grupo F-S. Por otra parte, el porcentaje de víctimas que estaba bajo los efectos del alcohol o de las drogas cuando se produjo el feminicidio de pareja fue mayor en el grupo F-NS (23%) que en el grupo F-S (3%). En el resto de los antecedentes delictivos del agresor, así como de otros factores diferenciales de riesgo analizados –amenazas del agresor, percepción del riesgo de la víctima, conductas de la víctima previas al feminicidio, valoración policial de la evolución del riesgo, etc.– no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Variables Predictoras del Feminicidio de Pareja con Suicidio y sin Suicidio Se realizó un análisis de regresión logística binaria para predecir la pertenencia a cada uno de los dos grupos de feminicidas de pareja estudiados (aquellos que se suicidaron = 1 y los que no lo hicieron = 0). Del conjunto de variables que mostraron significación estadística para diferenciar entre los dos grupos en los análisis bivariados se eligieron aquellas en las que había más tamaño muestral. Concretamente, las variables independientes incluidas en el análisis fueron las siguientes: acceso a armas de fuego, víctima con hijos de otra pareja, agresor con expareja(s), conflicto en la relación por temas económicos, amenazas del agresor (custodia de los hijos), años de relación de pareja (codificadas como 1 = presencia, 0 = ausencia); también se creó una variable dummy relacionada con la franja horaria en la que tuvo lugar el feminicidio de pareja. De las tres franjas horarias en las que estaba inicialmente dividida la variable –mañana (6:00-13:59), tarde (14:00-21:59) y noche (22:00-5:59)– se seleccionó únicamente el horario de tarde (variable codificada como 1 = sí, 0 = no) al ser la que diferenciaba con significación estadística entre los dos grupos en los análisis bivariados. A su vez, se comprobó mediante una regresión lineal que no existía colinealidad entre las variables seleccionadas, obteniéndose valores de tolerancia (entre .72 y .97) y FIV (entre 1.03 y 1.45) adecuados. Tabla 5 Regresión logística binaria para predecir los casos de feminicidio con suicidio y sin suicidio   Nota. OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza [inferior, superior]. c2(7) = 49.57, p < .001; R2 = .60 (Nagelkerke) y .40 (Cox y Snell); c2(8) = 7.50, p < .483 (Hosmer y Lemeshow). Posteriormente, los resultados del análisis de regresión logística binaria indicaron que el modelo fue estadísticamente significativo y que existía una adecuada bondad de ajuste del modelo, considerando los valores pseudo R2 de Nagelkerke y de Cox y Snell, así como los resultados de la prueba de Hosmer y Lemeshow (ver Tabla 5). De los 96 casos comparados, el modelo clasificó correctamente al 86.5% (69.6% del grupo F-S y 91.8% del grupo F-NS). De las siete variables incluidas en el modelo predictivo, cuatro de ellas permitían diferenciar entre los dos grupos. Específicamente, el predictor más fuerte de la pertenencia al grupo F-S fue el acceso a armas de fuego (OR = 69), seguido del momento del día en el que ocurrió el feminicidio (durante la tarde, OR = 8). En cambio, los predictores de la pertenencia al grupo F-NS fueron que el agresor tuviera expareja(s) (OR = 0.08) y la presencia de conflictos de pareja relacionados con temas económicos (OR = 0.10). En esta investigación se han identificado un conjunto de variables que permiten diferenciar entre dos grupos de feminicidas de pareja: aquellos que inmediatamente después del feminicidio de pareja se suicidaron y los que no lo hicieron. Estas diferencias sugieren que el feminicidio de pareja seguido o no de suicidio del agresor muestra características diversas (McPhedran et al., 2018) y posiblemente etiologías diferentes (Lund y Smorodinsky, 2001). A nivel sociodemográfico, los feminicidas que se suicidaron tenían una edad significativamente mayor que los feminicidas que no lo hicieron. Este resultado concuerda con el de otras investigaciones (Banks et al., 2008; Heron, 2017; Lund y Smorodinsky, 2001; Lyons et al., 2021; McPhedran et al., 2018; Sorrentino et al., 2022). A su vez, los sentimientos de soledad fueron más frecuentes en el grupo F-S, tal como aparece en el estudio de Zimmerman et al. (2023). En cuanto a las víctimas de feminicidio de pareja, las pertenecientes al grupo F-NS tenían en mayor proporción que el grupo de F-S hijos de otra pareja y pérdida recientemente de su trabajo. Este resultado es coherente con el estudio de Sorrentino et al. (2022), en el que era más probable la presencia de hijos de otra pareja en el grupo F-NS, a diferencia de tener hijos en común, que se daba en mayor proporción en el grupo F-S. En cambio, en contraste con otras investigaciones (Banks et al., 2008; CGPJ, 2020, Heron, 2017; López-Ossorio et al., 2022; Sorrentino et al., 2022), no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto a la discrepancia de edad entre la víctima y el agresor. De forma similar a Aguilar-Ruiz (2018), la ruptura de pareja es un elemento clave en ambos casos (F-S y F-NS), sobre todo cuando la víctima es la que decide poner fin a la relación (65% de todos los casos). Sin embargo, en el grupo de F-NS hay un mayor porcentaje de rupturas que han sido decididas por el autor del feminicidio de pareja o por ambos miembros de la pareja (23%), a diferencia del grupo F-S (10%). A su vez, en el grupo de F-NS también fue más frecuente que hubiera conflictos económicos y que, en consonancia con el estudio de Sorrentino et al. (2022), el agresor tuviera diversas exparejas y un historial de antecedentes delictivos. Este conjunto de características podría indicar que aquellos agresores que deciden poner fin a la relación de pareja (en solitario o de acuerdo con la mujer) quieran continuar con su vida y, al mismo tiempo, dañar a la víctima por los conflictos y el resentimiento que tienen hacia ella; en cambio, los feminicidas del grupo F-S se caracterizan por relaciones de pareja más consolidadas en el tiempo, considerando que el tiempo de relación es mayor que en el otro grupo y que en el 28% de los casos ninguno de los miembros de la pareja deseaba separarse. En cuanto a las variables psicopatológicas, el grupo F-S presentaba más comportamientos destinados a cerrar asuntos e ideación suicida previa al feminicidio de pareja. Ello sugiere la posible existencia de una depresión (Heron, 2017), que desactiva los inhibidores de la conducta suicida (Echeburúa, 2015, 2023), tal como figura explícitamente en el estudio de Lyons et al. (2021). En cambio, en el grupo F-NS era más frecuente la presencia de motivos para vivir. Desde un punto de vista criminodinámico, el grupo F-S tenía en mayor proporción acceso a armas de fuego. Por ello, el feminicidio de pareja (y también el suicidio) se perpetraron con un instrumento de este tipo en el 30% de los casos, dirigido especialmente a la cabeza de la víctima. En otras investigaciones este porcentaje fue algo mayor (Lund y Smorodinsky, 2001; Sorrentino et al., 2022) o considerablemente mayor (Banks et al., 2008; Carmichael et al., 2018), probablemente debido a las diferencias legales entre países en cuanto a la posibilidad de acceder a armas de fuego. De hecho, en el estudio de Densley et al. (2017) realizado con población china las armas de fuego no fueron una característica central del F-S, al utilizarse tan solo en el 6% de los casos (a diferencia del uso de arma blanca, que se empleó en el 66% de los feminicidios de pareja). En cambio, el grupo F-NS utilizó con más frecuencia armas blancas y los ataques contra la víctima se extendieron a diferentes zonas del cuerpo. Asimismo, en el estudio de Carmichael et al. (2018) el grupo F-NS recurrió a sistemas letales más diversos (armas de fuego, instrumentos cortantes, objetos contundentes, etc.). Por otra parte, atacar con un arma de fuego a la cabeza de la víctima es un método que tiene una clara intención de asesinarla y que es semejante al “estilo-ejecución” (Carmichael et al., 2018). Todos estos hallazgos sugieren una posible relación entre el fácil acceso a armas de fuego y el suicidio posterior al feminicidio de pareja. En el caso del grupo F-S los feminicidios tuvieron lugar habitualmente por la tarde, aprovechándose los agresores del quebrantamiento de una orden de alejamiento. A su vez, las víctimas de este grupo realizaron con más frecuencia actividades que podían ir en contra de su protección porque no percibieron o infravaloraron el riesgo que corrían o porque pensaron que ellas podrían gestionar adecuadamente su riesgo, como sucede en otros supuestos. Como ha aparecido en otros estudios (Echeburúa et al., 2010), la mera falta de percepción del riesgo de violencia grave por parte de la víctima no es un indicador objetivo de la ausencia de riesgo. De hecho, muchas víctimas de intento de feminicidio de pareja no creían que su pareja fuera capaz de hacerlo (Spencer y Stith, 2018), al igual que ocurre con sus amigos y familiares, que no suelen reconocer el riesgo alto que supone el agresor cuando tiene intenciones suicidas (Salari y Sillito, 2016). En cambio, en el grupo F-NS fue mayor el porcentaje que habían amenazado a la víctima con respecto a la custodia de los hijos y que los motivos de conflicto con parejas anteriores habían sido por problemas de infidelidad. Por lo que al consumo de alcohol y otras drogas se refiere, en el grupo F-NS hubo un mayor porcentaje de víctimas que en el grupo F-S (Sorrentino et al., 2022; Zimmerman et al., 2023). Aquellas víctimas que están bajo los efectos del alcohol tienen más dificultades para escapar de situaciones violentas (Banks et al., 2008), corren mayor riesgo de ser agredidas y no perciben adecuadamente la probabilidad de sufrir violencia grave (minimización del riesgo) y, por tanto, presentan baja adherencia a las medidas de protección. También puede haber una correspondencia entre el consumo de alcohol simultáneo en la víctima y el agresor, incrementando en estos casos el riesgo de discusiones, de violencia grave o de feminicidio de pareja (Echeburúa et al., 2005). A su vez, la interacción de armas de fuego, consumo abusivo de sustancias, depresión y violencia contra la pareja sitúa a ambos miembros de la pareja en un riesgo considerable, como lo subrayan Banks et al. (2008). Finalmente, según el análisis de regresión logística efectuado, el acceso a armas de fuego fue el predictor más fuerte del suicidio posterior al feminicidio de pareja, seguido del momento del día en el que tuvo lugar el feminicidio en mayor proporción (durante la tarde). En cambio, la presencia de exparejas y de conflictos económicos fueron predictores del grupo F-NS. Estos resultados guardan similitudes con el estudio de Sorrentino et al. (2022) y destacan la importancia del acceso a armas de fuego como un factor diferencial significativo para pertenecer al grupo de F-S. Ello sugiere la necesidad de introducir, en la gestión del riesgo de los casos de violencia de género, restricciones legales a la tenencia de armas de fuego en los perfiles específicos de F-S, además de aumentar el control en las valoraciones psicológicas necesarias para obtener o renovar permisos de armas en la población civil (cazadores, deportistas, etc.), así como en profesiones relacionadas con la seguridad y en los casos en los que existe un arma en el domicilio propiedad de un tercero (Banks et al., 2008; Carmichael et al., 2018; Tobin-Tyler, 2023). En resumen, este estudio proporciona una visión detallada de las características sociodemográficas, sucesos vitales estresantes, relación de pareja, antecedentes violentos, variables psicopatológicas y criminodinámicas en feminicidas de pareja con y sin suicidio posterior. Los resultados señalan diferencias significativas entre ambos grupos, lo que sugiere la importancia de considerar múltiples factores en el análisis de los feminicidios de pareja y la necesidad de intervenciones específicas dirigidas a la prevención del feminicidio de pareja y suicidio en aquellos casos donde se observe una mayor concentración de factores diferenciales específicos, como ya se está llevando a cabo por parte de los cuerpos policiales (Echeburúa et al., 2010; López-Ossorio et al., 2022). El estudio del grupo F-S resulta de sumo interés. Estos casos son difíciles de detectar (suelen registrar menos indicadores tradicionales de VdG) y, sin embargo, conllevan un riesgo añadido (las víctimas tienden a minimizar el peligro y, por tanto, a desatender las medidas de protección), así como unas consecuencias más graves (extensión de la violencia, especialmente hacia los hijos de la mujer). Datos como los presentados en este estudio permiten prestar atención a indicadores específicos de la pertenencia al grupo F-S, lo que facilitaría una valoración y gestión de los casos más ajustadas. Las fortalezas de este estudio se relacionan también con la elección de un tema complejo y socialmente muy relevante, que supone además hacer frente a dificultades para acceder a una muestra amplia y de difícil acceso. Se ha realizado una evaluación pormenorizada de las variables más relevantes en relación con los feminicidios de pareja ocurridos en España, lo que puede facilitar la toma de decisiones más precisa a nivel preventivo. No obstante, es importante tener en cuenta las limitaciones del estudio, como las dificultades de generalización a otros países por las posibles diferencias transculturales en función de las diversas estructuras económicas, normativas y sociales (Densley et al., 2017). Respecto a la necesidad de estudios futuros, conviene investigar las diferencias que existen en los dos grupos de feminicidas de pareja estudiados, dada su heterogeneidad en cuanto a los métodos empleados para el delito, la tendencia suicida, la sintomatología ansioso-depresiva, los sentimientos de soledad, las motivaciones para cometer el homicidio o el feminicidio-suicidio, el perfil delictivo, el consumo abusivo de sustancias, así como el carácter impulsivo o premeditado de los hechos. A su vez, sería interesante estudiar qué combinación de indicadores podrían aumentar significativamente la probabilidad de que el agresor ejerza violencia grave o letal, con el fin de estimar el nivel de riesgo en cada caso y así poder prevenirlo. Otro aspecto sobre el que todavía no hay suficiente evidencia empírica es el referido a las tipologías de feminicidas de pareja, por lo que sería una línea futura de investigación muy relevante. Asimismo, un problema adicional para la detección y prevención del feminicidio de pareja es la baja tasa de denuncia previa al desenlace fatal por parte de la mujer (Sorrentino et al., 2022), lo mismo que ocurre en España (CGPJ, 2020; López-Ossorio et al., 2022). La sensibilización social a través de los medios de comunicación y las instituciones educativas y la implicación en la detección temprana de los servicios sociales y sanitarios se han propuesto como algunas de las estrategias a implementar (Pavlov y Lacmanović, 2023). En este sentido, Caman et al. (2022) encontraron que el 17% de los feminicidas de pareja habían tenido contacto con los servicios de salud mental durante el mismo año en que cometieron el feminicidio y el 9% durante el mismo mes. Otros estudios han señalado brechas en el sistema en la detección y gestión del riesgo de estos casos, aun cuando las personas habían mostrado alguna preocupación en relación con el feminicidio. Estos datos abren oportunidades para la intervención y mejora de las prácticas y los procedimientos de los distintos dispositivos implicados (DVDRC, 2019; González-Álvarez et al., 2023). Dado que los F-S suelen mostrar menos indicadores tradicionales de violencia, lo que complica la valoración del riesgo, es esencial prestar una atención especial a los posibles indicadores diferenciales de casos F-S durante la gestión del riesgo de las víctimas denunciantes. En este sentido, se podrían identificar los casos probables de F-S en las Unidades de Valoración Forense Integral, complementando las valoraciones policiales, a partir de los diferentes indicadores identificados en esta investigación, referentes a variables sociodemográficas y estresores recientes (p. ej., sentimientos de soledad), la salud física y mental (p. ej., ideación suicida y falta de motivación para vivir), así como la discapacidad sobrevenida de algún miembro familiar, enfermedad de la pareja, etc. Esto se hace también con el objetivo de proteger a otras posibles víctimas, especialmente a los menores. Las víctimas F-S parecen presentar algunas limitaciones con respecto a la autopercepción del riesgo, quebrantamientos y conductas que van en contra de su protección. En los supuestos de feminicidios de pareja con denuncia previa, conviene seguir investigando en la mejora de mecanismos de alerta temprana debido a que el tiempo entre la denuncia y el desenlace letal puede llegar a registrar una mediana de 858 días. Este lapso de tiempo dificulta mucho su prevención, sobre todo cuando el perfil del agresor no presenta rasgos típicos de peligrosidad criminal que sitúen el caso en un nivel de alto riesgo (López-Ossorio et al., 2022). This research addresses the issue of intimate femicide in the context of a partner or ex-partner relationship. This complex and heterogeneous phenomenon, which is influenced by specific risk factors (López-Ossorio et al., 2021), represents the most severe manifestation of Intimate Partner Violence (IPV) and one of the main causes of violent death in women (Echeburúa, 2022; Matias et al., 2020). Despite the overall decline in homicides in recent decades, femicide rates have not witnessed a significant decline in most Western countries (Caman et al., 2022). Another prominent characteristic of femicide is the high rate of subsequent suicide by the aggressor, ranging from 18% to 40% (Sorrentino et al., 2022), and that these cases often involve multiple fatalities, including a woman’s children (Murfree et al., 2022). Despite the serious repercussions of this phenomenon and the interest in identifying differential risk profiles, there are not many comparative studies between femicide-suicide and femicide-only cases. The main objective of this study is to increase knowledge about femicide-suicide versus femicide-only. Specifically, the study tries to identify the differential characteristics between the two types of femicides previously mentioned and to delimit the factors associated with each one. Method Participants The total sample consisted of 130 cases of intimate partner violence homicide. Forty cases of femicide-suicide (F-S) and 90 cases of femicide-only (F-O) were compared in different individual, relational, contextual and criminodynamic variables. Instruments Basic protocol for collecting variables (González et al., 2018) and Police Risk Assessment Forms, version 4.0 (López-Ossorio et al., 2019, 2020). Procedure This cross-sectional, relational, descriptive research study was conducted retrospectively between January 2010 and December 2016. A file containing information obtained in each case was exhaustively studied from police, judicial, clinical, and administrative sources following a specific protocol in relation to the work of the Team for the Detailed Review of Gender Violence Homicides (González et al., 2018). Results Significant differences were identified between the two groups of femicides in sociodemographic characteristics, violent/delinquent history, psychopathological variables, and criminodynamics of femicide. At the sociodemographic level, men in the F-S group (53.3) had a significantly older average age than the F-O group (44.49) and also experienced a higher proportion of more feelings of loneliness. In turn, a higher percentage of the victims in the F-S group had children of other partners and a recent job loss. In terms of partner relationship and violent/delinquent history, the decision to end the partner relationship was more likely in the F-O group and, in turn, the aggressors in this group had a higher proportion of partner conflicts due to economic issues, ex-partners, as well as a crime history. On the other hand, the relationship time was longer in the F-S group (M = 20.75 years vs. 11.23 years). Psychopathologically, the F-S group displayed more frequent abandonment of valued belongings and suicidal ideation prior to homicide, in contrast to the F-O group, which showed greater motivation to continue living. However, no significant differences were found in suicide attempts, psychopathology, or alcohol and drug abuse. At the criminodynamic level, the characteristic profile of the F-S group was that of a person with access to firearms who usually used them to commit homicide and suicide, attacking the victim in the head (30.8% vs. 10.6%) and usually in the afternoon; in contrast, half of the F-O group had used a knife to commit femicide, injuring the victim in different parts of the body. In addition, the F-S group had threatened the victim regarding child custody and had had conflicts due to infidelity problems with previous partners. On the other hand, victims in the F-O group were more likely to have been under the influence of alcohol or other drugs when the femicide occurred (23% vs. 3%), in contrast to the F-S group, who more likely neglected the protection measures imposed by the police. From a multivariate perspective, the logistic regression model was statistically significant, c2(7) = 49.57, p < .001, correctly classifying 86.5% of the cases. The strongest predictor of F-S group membership was access to firearms, followed by the time of day when the feminicide occurred (during the afternoon). In contrast, the predictors of belonging to the F-O group were the presence of couple conflicts related to economic issues and that the aggressor had ex-partner(s). Discussion In this research multiple variables have been identified that allow us to differentiate between two groups of partner femicides (F-S and F-O), which suggests that they may have different characteristics (McPhedran et al., 2018) and etiologies (Lund & Smorodinsky, 2001). At the sociodemographic level, femicides who committed suicide were significantly older than those who did not, consistent with previous research (Banks et al., 2008; Heron, 2017; Lund & Smorodinsky, 2001; Lyons et al., 2021; McPhedran et al., 2018; Sorrentino et al., 2022). In addition, feelings of loneliness were more common in this group. In relation to the victims, relevant differences were found between the two groups. Victims in the cases of F-O group were more likely have recently lost their job or, according to the study by Sorrentino et al. (2022), having children from previous partners. This underscores the complexity of the factors surrounding femicide and suicide, and how couple dynamics and personal circumstances can play an important role. At the psychopathological and criminodynamic level of femicide, men in the F-S group showed greater suicidal ideation prior to femicide and behaviors aimed at closing pending issues in their life, which suggests the presence of depression (Heron, 2017). On the other hand, access to firearms was a strong predictor of suicide just after femicide, while the presence of economic conflicts and ex-partners were predictive factors of the femicide without suicide. These results are similar to the study by Sorrentino et al. (2022) and emphasize the importance of considering multiple factors in the risk prevention and management in cases of severe IPV, and also highlight the need for specific interventions aimed at those cases with a higher risk of femicide and suicide. Limitations and Future Lines of Research One of the limitations of this study is the difficulty in generalizing these data to other sociocultural contexts. Future research on risk and protective factors for intimate femicide is needed to propose effective prevention strategies to reduce the risk and increase the safety of women exposed to IPV and their children. Conflicto de intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Para citar este artículo: López-Ossorio, J. J., Amor, P. J., Muñoz Vicente, J. M. y Echeburúa, E. (2025). El feminicidio de pareja con o sin suicidio posterior: un análisis comparativo. Anuario de Psicología Jurídica, 35, 99-111. https://doi.org/10.5093/apj2025a8 Referencias |

Para citar este art├Łculo: López-Ossorio, J. J., Amor, P. J., Muñoz, J. M. y Echeburúa, E. (2025). El Feminicidio de Pareja con o sin Suicidio Posterior: un An├Īlisis Comparativo. Anuario de Psicolog├Ła Jur├Łdica, 35(1), 99 - 111. https://doi.org/10.5093/apj2025a8

Correspondencia: pjamor@psi.uned.es (P. J. Amor).Copyright © 2026. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS