La atenciû°n sostenida en edad escolar: el sexo y el desarrollo cognitivo

[Sustained attention in school-aged children: sex and cognitive development]

Antonio L. Manzanero1, Raquel Balmaseda2, Milvia Pérez3, Belén Berisso2, Miguel Ángel Álvarez3 y 4

1Universidad Complutense de Madrid, EspaûÝa; 2Universidad Internacional de La Rioja, EspaûÝa; 3Universidad de La Habana, Cuba; 4Instituto de NeurologûÙa y NeurocirugûÙa, Cuba

https://doi.org/10.5093/psed2025a15

Recibido a 30 de Marzo de 2024, Aceptado a 13 de Febrero de 2025

Resumen

La capacidad de mantener la atención es clave en el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico de los escolares. Este estudio analizó la atención sostenida en 220 niños (7-13 años), evaluando aciertos, falsas alarmas, tiempos de reacción, sensibilidad y criterio de respuesta, según la Teoría de Detección de Señales (TDS). Los resultados muestran que los niños más pequeños tenían un rendimiento inferior que los mayores, quienes presentaron menos errores, mayor capacidad para discriminar entre estímulos y tiempos de reacción más rápidos con criterios de respuesta más conservadores. Se observó una discontinuidad en el desarrollo de la atención, que aumentó hasta los 8 años y se mantuvo en adelante. Aunque no se encontraron diferencias en rendimiento entre niños y niñas, ni en sensibilidad ni en criterio de respuesta, los niños fueron más rápidos en sus respuestas que las niñas. Estos hallazgos sugieren que los programas educativos deberían ajustarse a las necesidades de desarrollo de cada grupo de edad y considerar las diferencias de género en los tiempos de reacción.

Abstract

The ability to maintain attention is key in the cognitive development and academic performance of schoolchildren. This study analyzed sustained attention in 220 children (aged 7 to13), evaluating hits, false alarms, reaction times, sensitivity, and response criterion, according to Signal Detection Theory (SDT). The results showed that younger children had lower performance compared to older ones, who made fewer errors, had greater ability to discriminate between stimuli, and had faster reaction times with more conservative response criteria. There was a discontinuity observed in the development of attention, which increased up to the age of 8 and remains thereafter. Although no differences in performance were found between boys and girls, either in sensitivity or response criterion, boys were faster in their responses than girls. These findings suggest that educational programs should be tailored to the developmental needs of each age group and consider gender differences in reaction times.

Palabras clave

Atenciû°n sostenida, Desarrollo cognitivo, Sexo, Evaluaciû°n cognitivaKeywords

Sustained attention, Cognitive development, Gender, Cognitive assessmentPara citar este artûÙculo: Manzanero, A. L., Balmaseda, R., Pérez, M., Berisso, B. y Álvarez, M. Á. (2025). La atenciû°n sostenida en edad escolar: el sexo y el desarrollo cognitivo. PsicologûÙa Educativa, 31(2), 171 - 180. https://doi.org/10.5093/psed2025a15

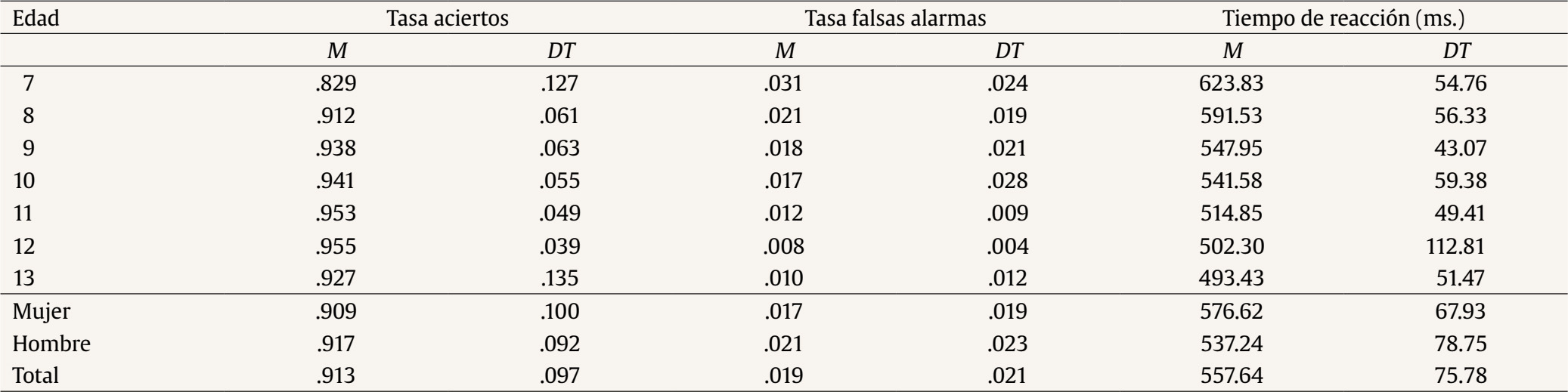

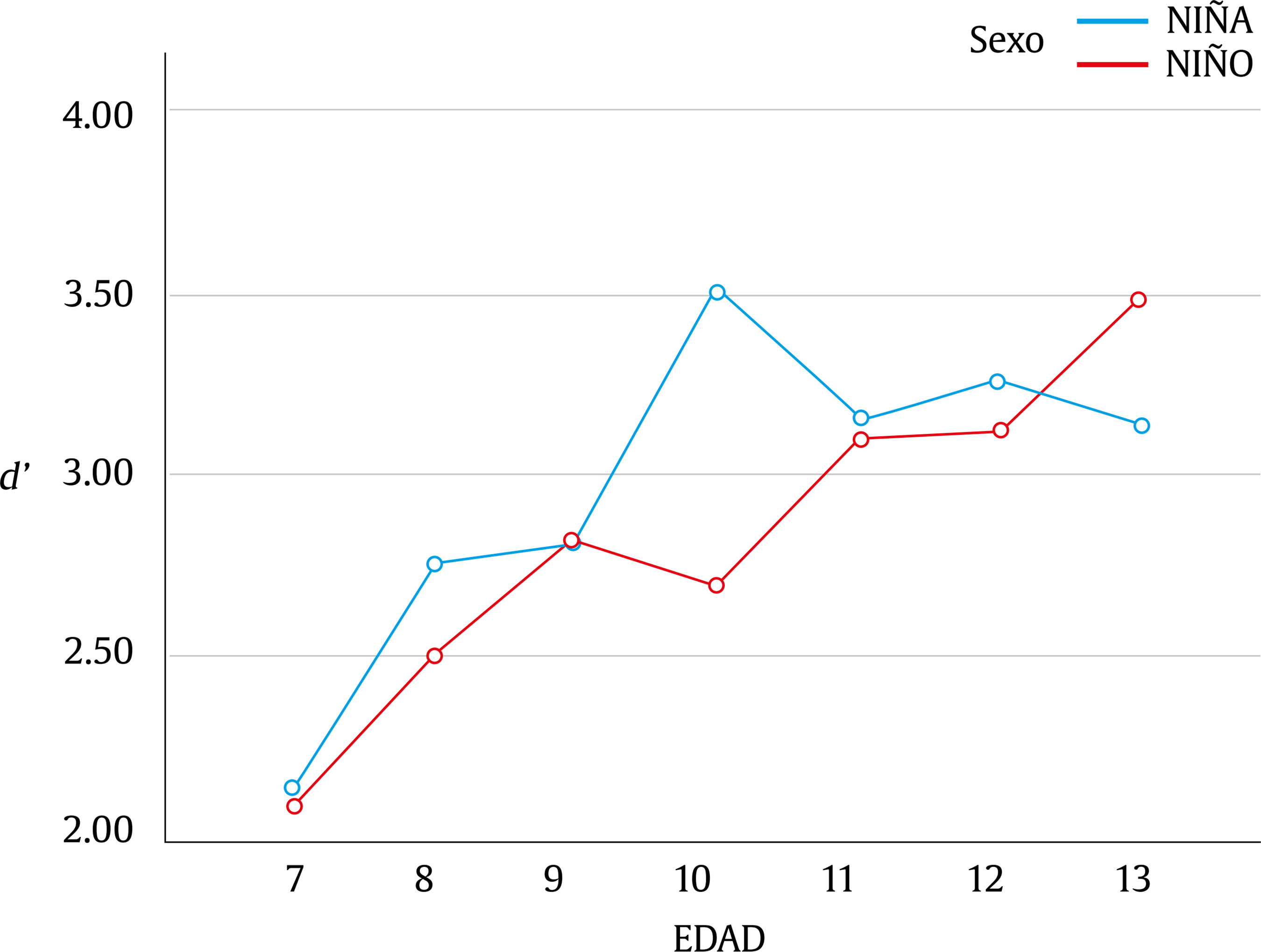

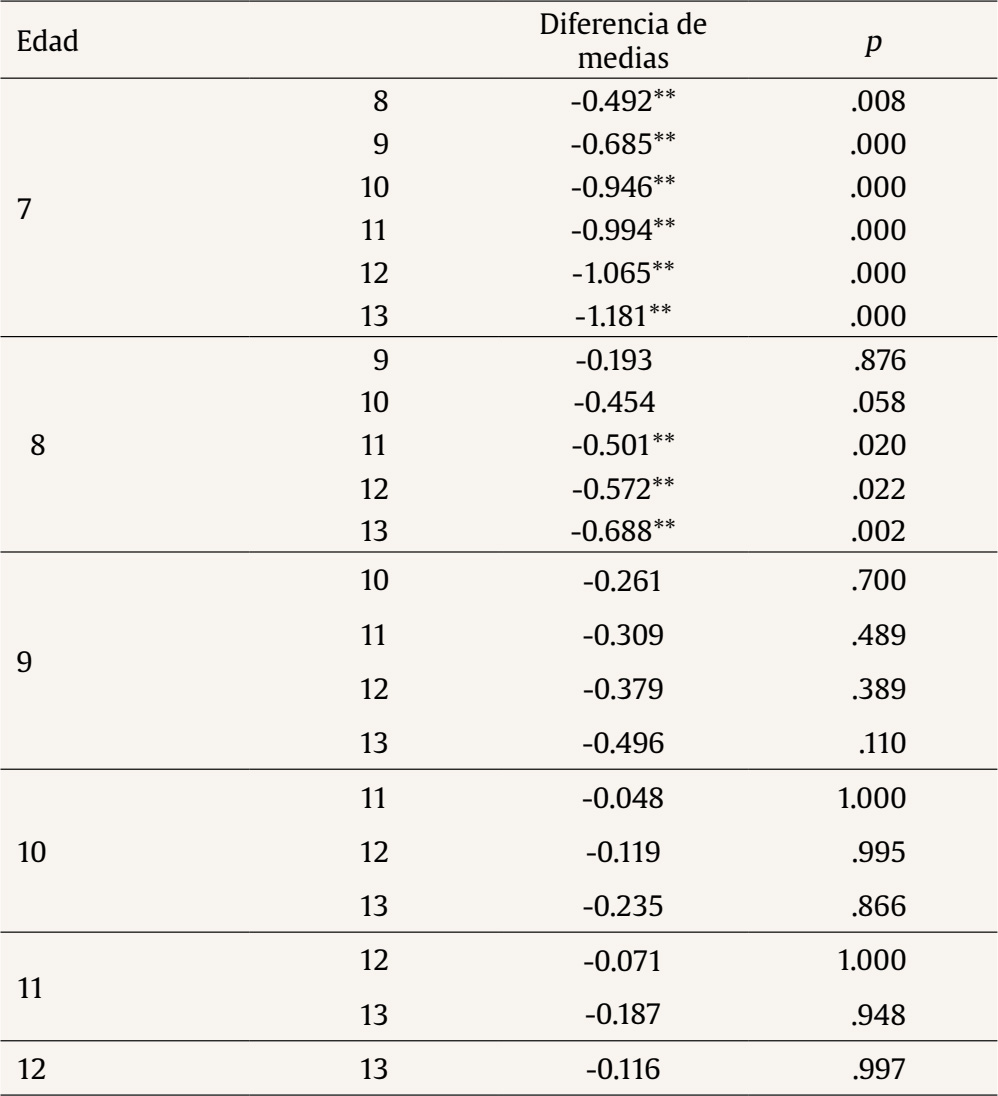

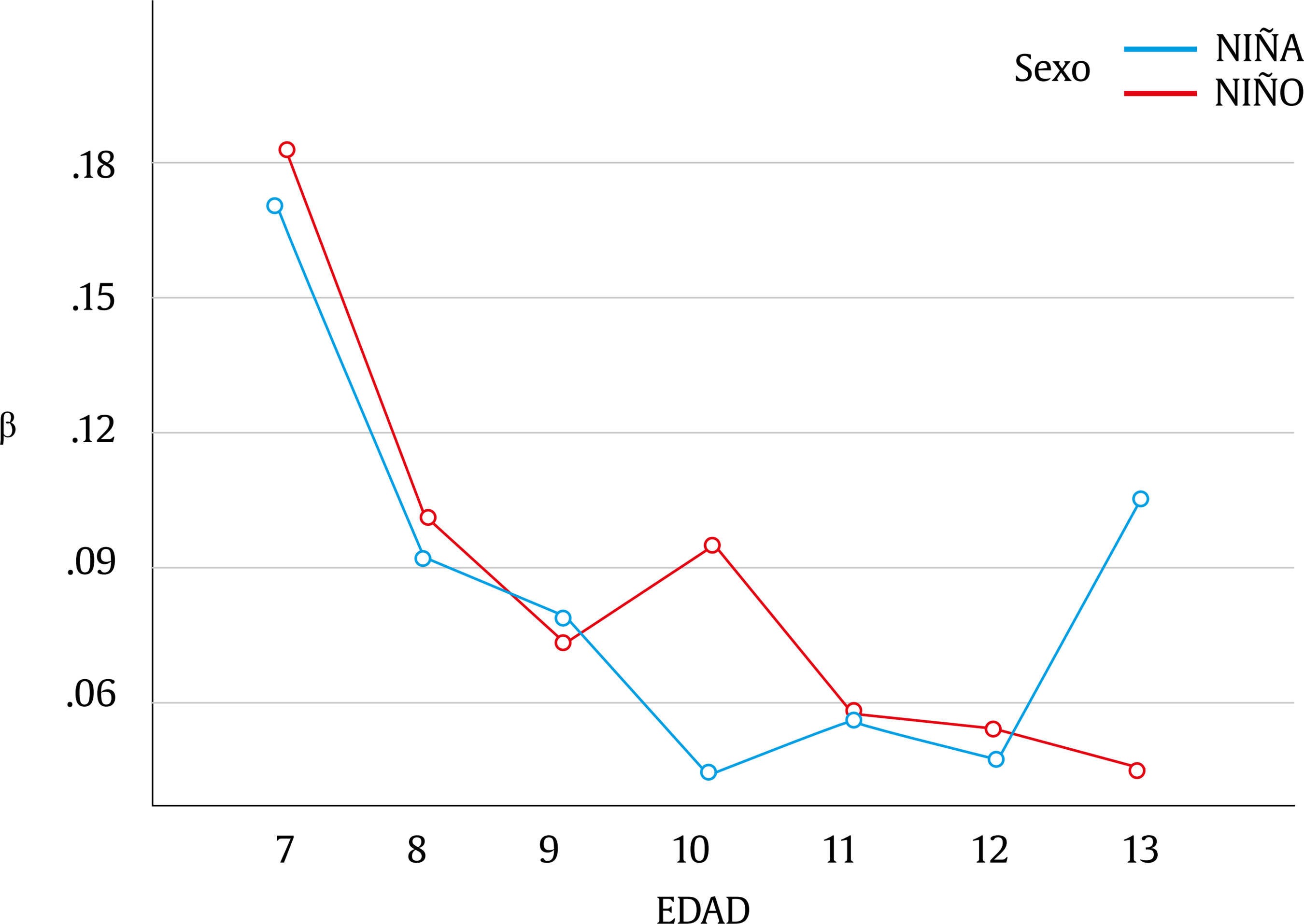

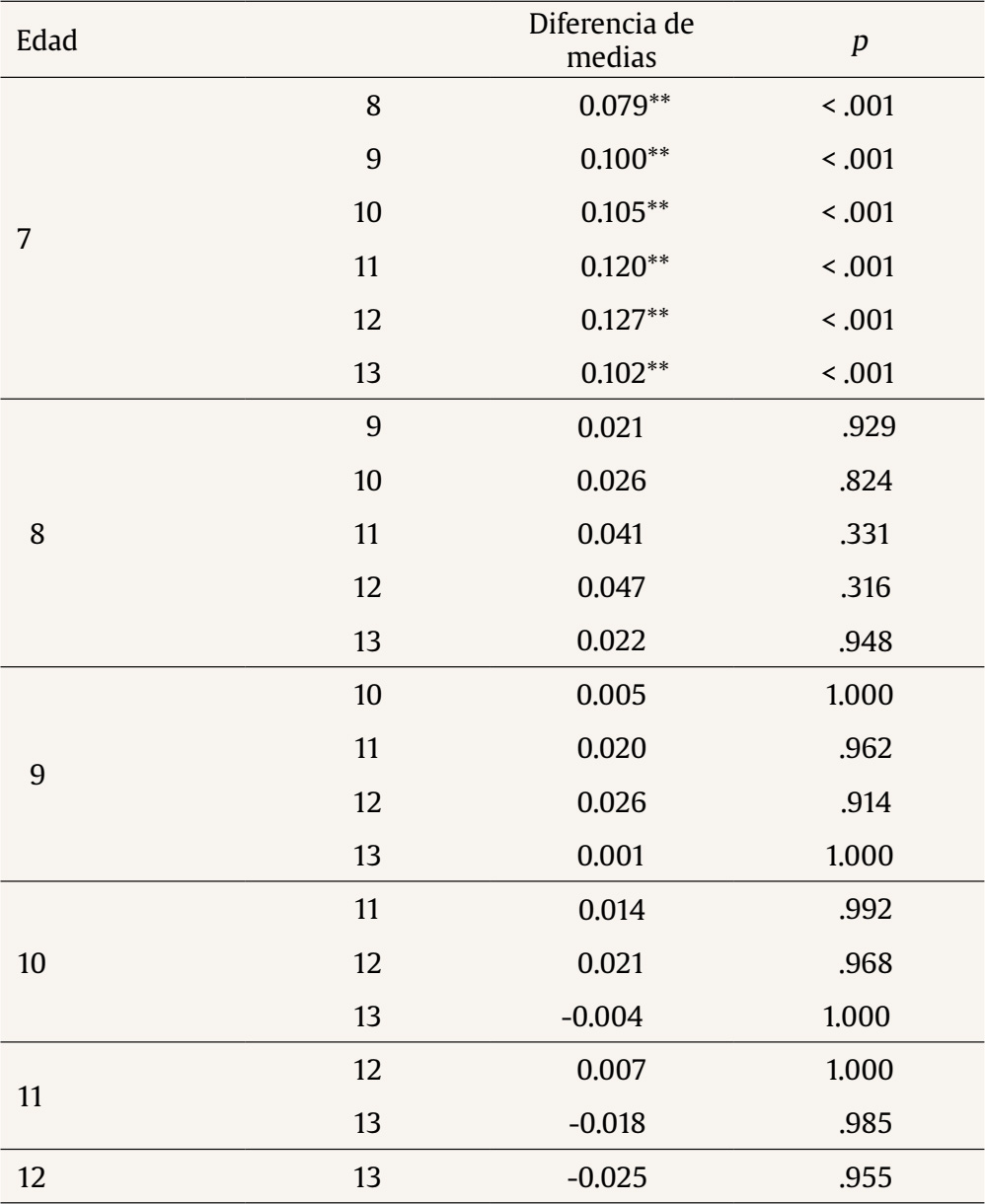

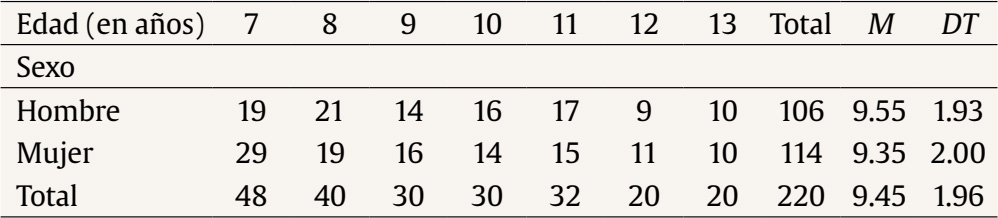

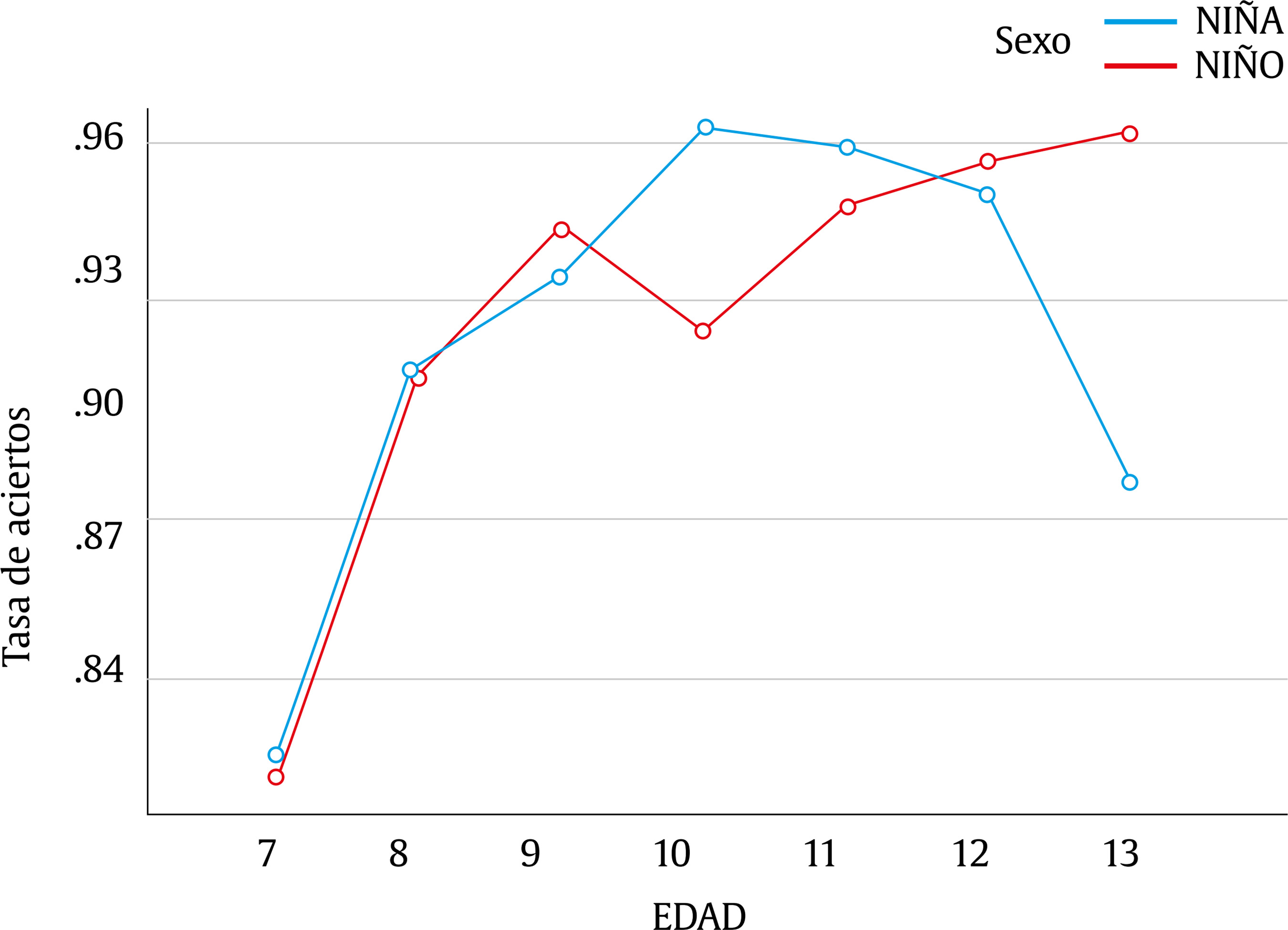

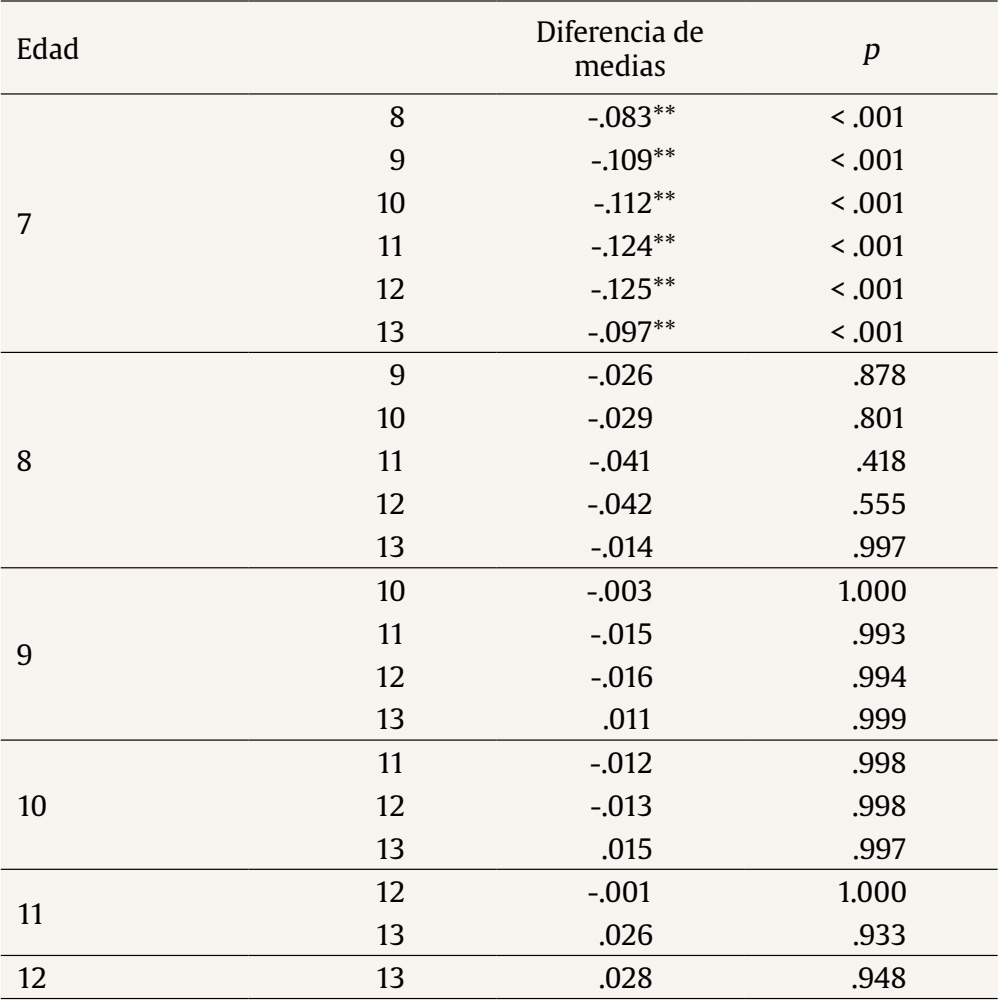

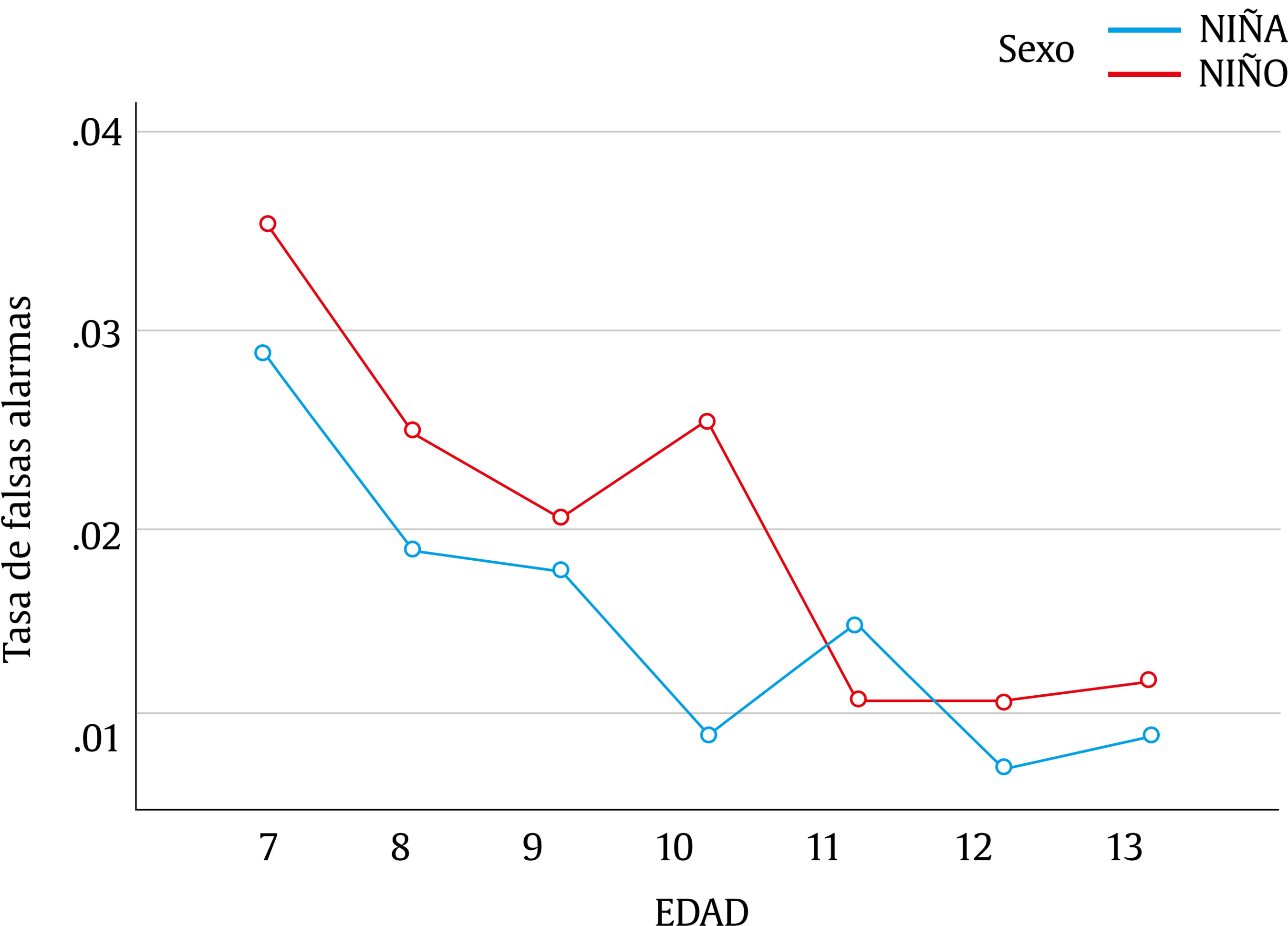

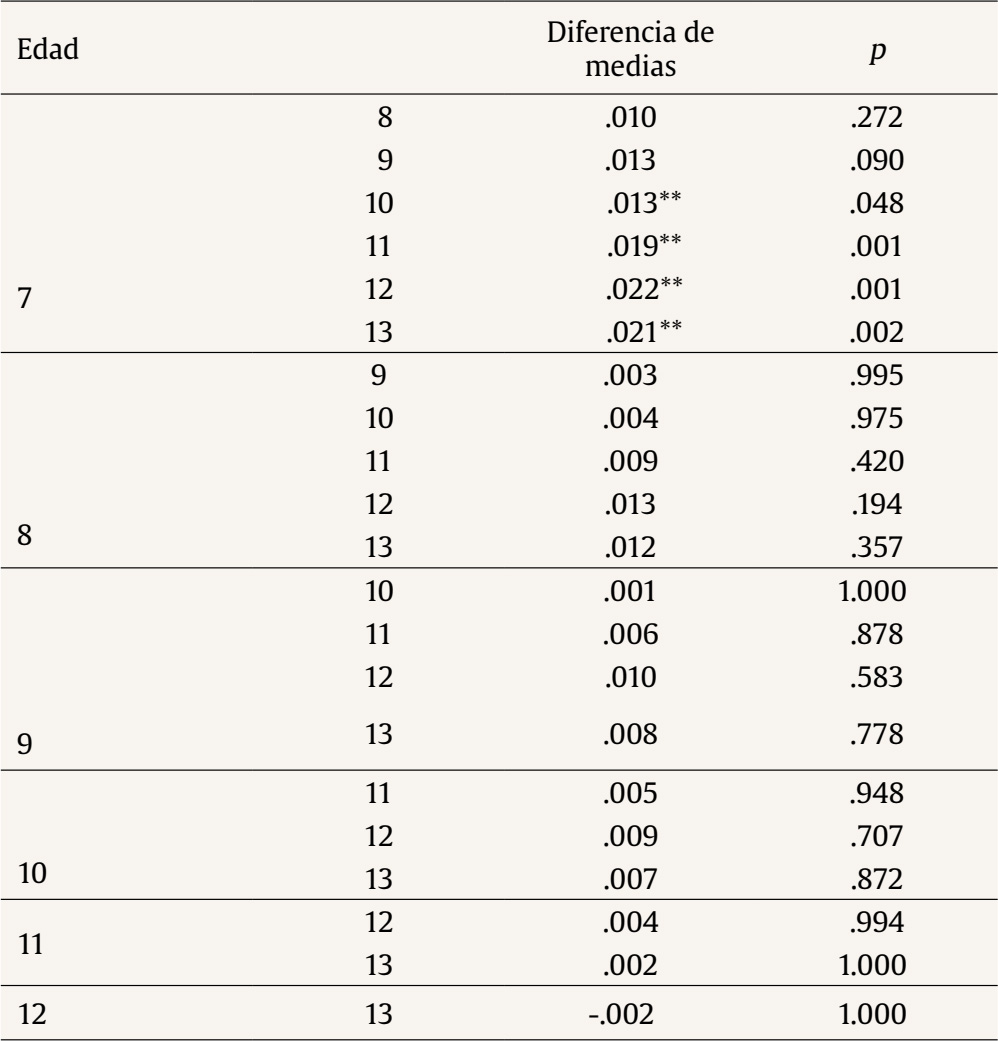

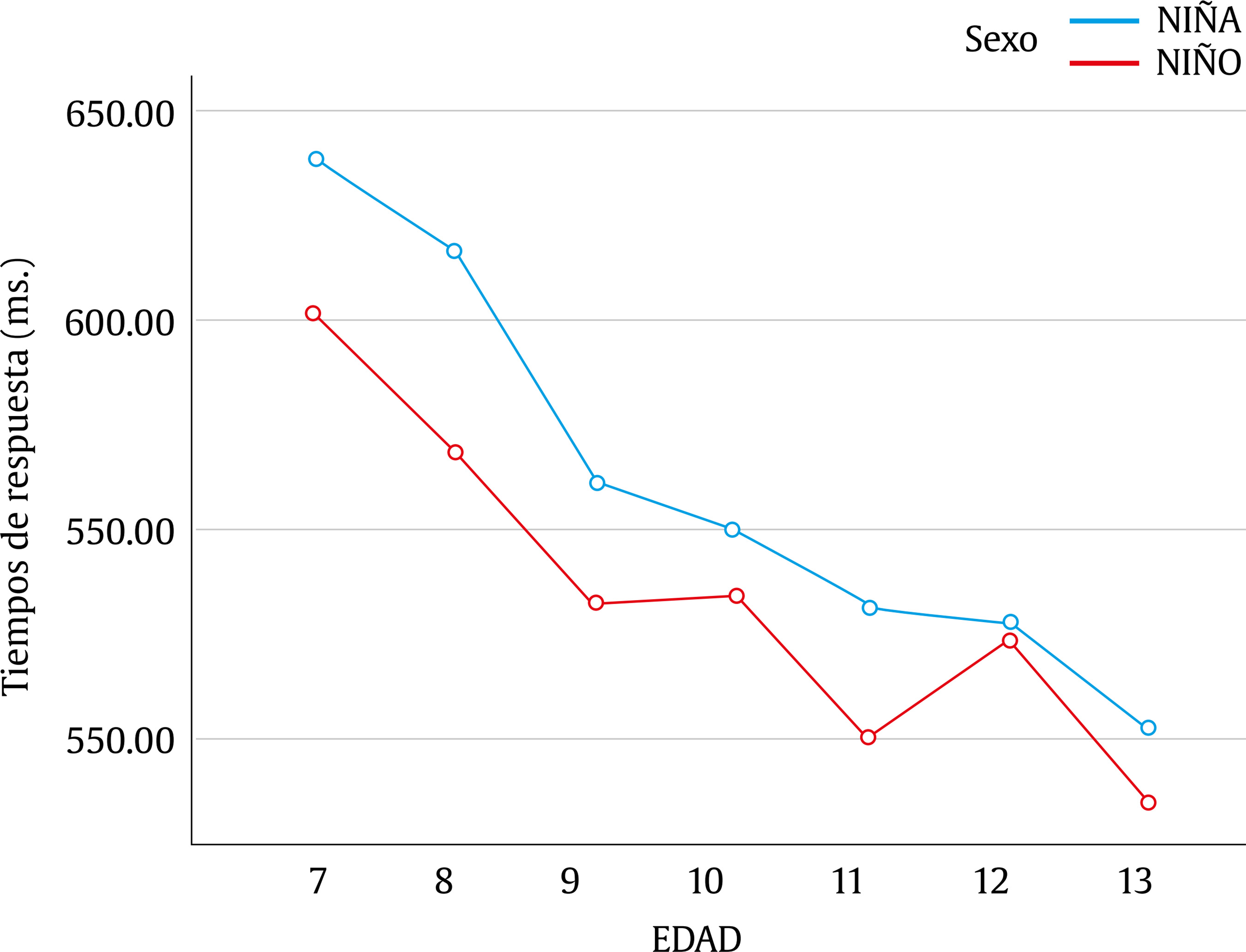

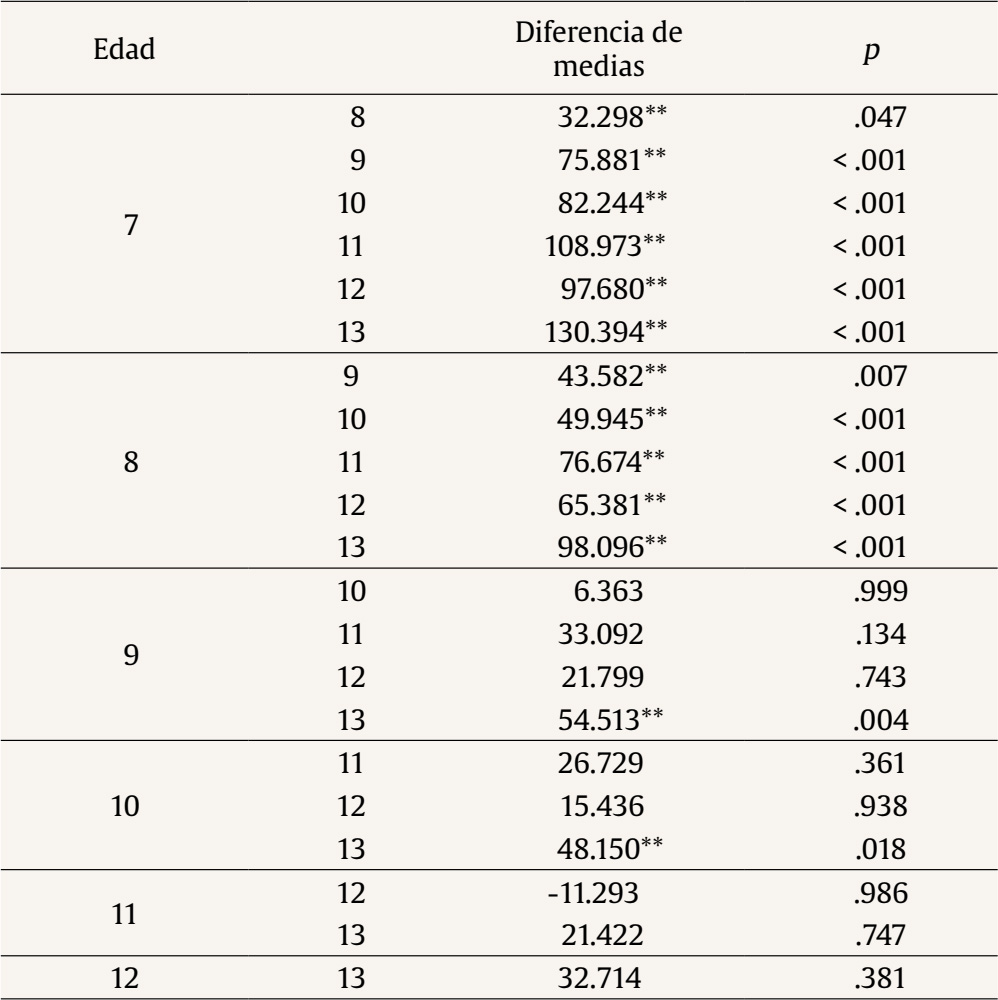

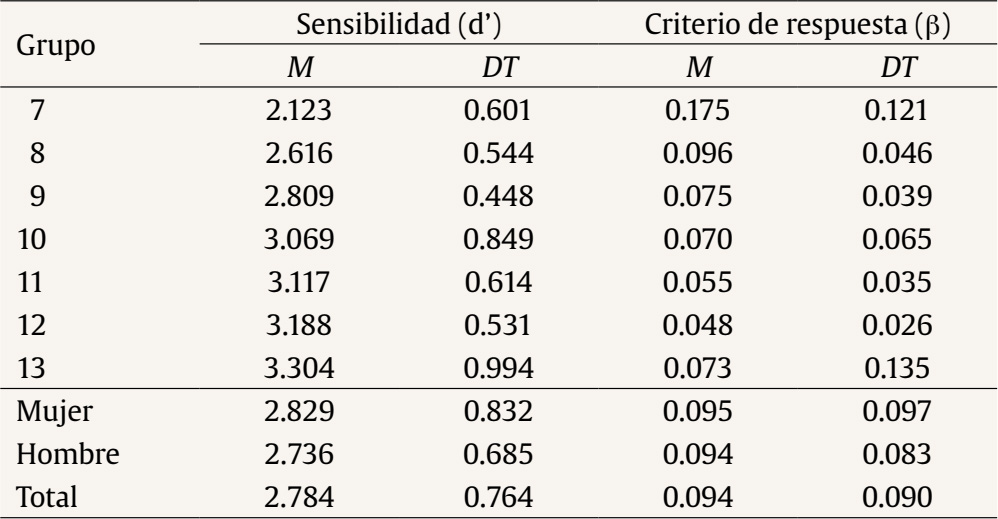

Correspondencia: antonio.manzanero@psi.ucm.es (A. L. Manzanero).Un problema emergente en Educación Primaria es la detección temprana de niños en riesgo de desarrollar trastornos específicos del aprendizaje. Es decir, de aquellos que presentan un rendimiento intelectual dentro del rango normal, pero enfrentan dificultades en aspectos particulares del aprendizaje que interfieren con su progreso. Se estima que la prevalencia de estos trastornos oscila entre el 10% y el 15% (Zablotsky et al., 2019), aunque estas estimaciones son imprecisas debido a las diferencias en las definiciones teóricas y operacionales de los diagnósticos, los puntos de corte y los criterios de selección de las muestras. Esto resulta en una variabilidad de síntomas dentro de cada diagnóstico y una notable comorbilidad entre ellos (Bosch et al., 2022; Canals et al., 2018; Grigorenko et al., 2020; Morsanyi et al., 2018; Reigosa-Crespo et al., 2020; Wagner et al., 2020). Identificar procesos nucleares comunes a diferentes entidades diagnósticas permitiría ahorrar tiempo y facilitar los procesos de evaluación. Si se logran identificar procesos con gran sensibilidad para detectar déficits de aprendizaje y baja especificidad para diagnósticos particulares se hará más eficaz el trabajo de cribado. Esto permitirá centrarse en la fase posterior de diagnóstico específico, como en casos de dislexia o discalculia, e incluso determinar si se trató de un falso positivo sin dificultades de aprendizaje. En este sentido, los procesos atencionales podrían desempeñar un papel clave, ya que la habilidad de mantener la atención es un aspecto esencial para el funcionamiento en la vida cotidiana y en particular en la edad escolar. La capacidad de procesar selectivamente aspectos del entorno durante un período de tiempo prepara el escenario para una serie de procesos cognitivos más complejos, incluyendo sostener y luego manipular las representaciones mentales, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad, que constituyen el núcleo de las funciones ejecutivas (Diamond, 2013; Fisher, 2019; Garon et al., 2008; Loher y Roebers, 2013; Reynolds y Romano, 2016). La atención desempeña un papel fundamental en la autorregulación del comportamiento y, por lo tanto, en el aprendizaje escolar. Incluso déficits relativamente leves en habilidades de atención colocan a los niños en desventaja escolar, lo que puede tener consecuencias a largo plazo (Rueda et al., 2021). La atención se puede definir como un estado de activación que permite seleccionar las fuentes de información y cursos de acción para optimizar nuestra interacción con el entorno, de acuerdo con la prominencia de la estimulación (procesos exógenos o bottom-up) o con las metas e intenciones internas (procesos endógenos o top-down) (Rueda et al., 2023). Además, la atención juega un papel clave en la regulación de nuestro estado de alerta, asegurando una activación óptima para interactuar eficazmente con el entorno. Aunque este estado no siempre es alcanzado de manera consistente, ya que la atención también se encarga de gestionar las fluctuaciones en dicho estado, reflejando su naturaleza dinámica y adaptativa (Rueda et al., 2023). Uno de los modelos teóricos más aceptado e integral en la actualidad es el de tres redes atencionales (Callejas et al., 2004; Posner y Rothbart, 2007, 2023). Este modelo ha identificado la red ejecutiva, la de orientación y la de alerta (Fan et al., 2002). La red ejecutiva implica supervisar y resolver conflictos en planificación, toma de decisiones, detección de errores y sobreponerse a acciones habituales. Es esta la atención para la acción, una atención deliberada que ejerce un papel rector en el control de la acción, en la programación, regulación y verificación de la actividad. Es una de las formas más complejas de atención voluntaria, que necesita que se reconozca selectivamente un estímulo y se inhiba la respuesta correspondiente a estímulos irrelevantes. La red de orientación alinea la atención con una fuente de señales sensoriales. Sus funciones principales incluyen interrumpir, localizar, desconectar, mover, integrar e inhibir. La red de alerta está implicada en la habilidad para incrementar y mantener la respuesta de disposición en preparación ante la percepción de un estímulo. El estado de alerta, sin embargo, no es un constructo unitario e involucra al menos dos componentes: alerta fásica y tónica (Dosenbach et al., 2006; Fernández-Duque y Posner, 2001; Klein y Ivanoff, 2011). La alerta fásica constituye una activación rápida, exógena, pero de corta duración e inespecífica. Ajusta los sistemas perceptivos que pueden ser evocados por cualquier advertencia ante un estímulo emergente. La alerta tónica es más lenta y de activación sostenida y permite un aumento endógeno de la expectativa y disposición para procesar estímulos, facilitando así una mejor preparación de la respuesta. El Paradigma CPT para el Estudio de los Procesos Atencionales Las tareas de ejecución continua, en sus diferentes variantes, son los paradigmas actuales para el estudio de la atención sostenida (Riccio et al., 2001). El primer registro publicado de lo que hoy llamamos atención sostenida data de 1948 (Mackworth et al., 1948), en el cual se describió el efecto a largo plazo de la vigilancia en la detección de señales en una simulación experimental del trabajo de supervisión de operadores de pantallas de radar. Pero el hito clave en el estudio de la atención sostenida fue el trabajo de Rosvold et al. (1956) sobre la evaluación de la vigilancia o duración del nivel de alerta tónico durante la ejecución de una tarea monótona de detección de un blanco distribuido al azar en una secuencia de distractores. Este trabajo acuñó el término continuous performance task (CPT). La naturaleza continua de la tarea radica en que el sujeto tiene que supervisar constantemente la secuencia de estímulos para emitir o inhibir una respuesta. Se trató de una tarea relativamente simple donde las señales objetivas y distractoras son estímulos familiares que se presentan durante exposiciones supraumbrales. Los sujetos con desarrollo típico suelen alcanzar para duraciones de la tarea de entre unos pocos y hasta 10 minutos ejecuciones de entre el 95 y 100% de respuestas correctas (Rosvold et al., 1956). Patrón de Desarrollo de la Atención Sostenida en la Edad Escolar La trayectoria del patrón de desarrollo de la atención sostenida en la edad escolar coincide con el segundo período de maduración cerebral. Hudspeth y Pribram (1992) propusieron cinco estadios de desarrollo, desde el primer año de vida hasta el final de la adolescencia. El segundo estadio se manifiesta aproximadamente desde los 6 hasta los 10 años en los que se consolida una sincronización entre el desarrollo de los sistemas motores y sensoriales, con un pico a los 7 años caracterizado por el desarrollo acelerado de las regiones frontales y un incremento de la auto-organización funcional (Kolk y Rakic, 2022). En este período se da un aumento de la velocidad de procesamiento de información por el refinamiento de las conexiones sinápticas por podado selectivo. Aunque la cantidad de neuronas ya está generada antes del nacimiento, el desarrollo de las conexiones sinápticas en los humanos se extiende hasta la tercera década de la vida. Las evaluaciones de la atención en edad escolar, ya sean por observación, cuestionarios, psicofisiología, neuroimagen o cualquier otro procedimiento son solo una apreciación distal de un cambio biológico crucial que está ocurriendo en el cerebro en ese período, el podado dendrítico (Huttenlocher, 1990). La atención sostenida implica regiones como la corteza prefrontal dorsomedial, la corteza premotora ventral y dorsal, la unión frontal inferior, la ínsula anterior, el sulcus intraparietal, la corteza prefrontal mediolateral, el giro medio occipital y las conexiones temporo-occipital y temporo-laterales (Fortenbaugh et al., 2017; Petersen y Posner, 2012; Rohr et al., 2018; Xuan et al., 2016). Las investigaciones previas muestran que el desarrollo de la atención y el control inhibitorio sigue una trayectoria progresiva y diferenciada, experimentando mejoras significativas en el último y la atención sostenida en los primeros años de la niñez (entre los 6 y los 8 años), con un ritmo de desarrollo que se desacelera después de los 10 años. Las redes de alerta, orientación y ejecutiva se desarrollan de manera independiente pero interrelacionada, donde la alerta y la orientación potenciarían el rendimiento de la atención ejecutiva. Lewis et al. (2017) investigaron el desarrollo del control inhibitorio y la atención sostenida en niños de diferentes edades. Utilizando una tarea Go/No-Go, en la que se debe responder lo más rápidamente posible ante la aparición de un estímulo (Go) y abstenerse de responder cuando aparece un estímulo distinto (No-Go), evaluaron a niños de 6 años a 10 años durante un período de 12 meses. Vieron que los niños más jóvenes mostraban peores resultados en las medidas de inhibición y atención sostenida, con mejoras significativas entre los 6 y los 8 años y cambios más sutiles entre los 8 y los 11 años. Betts et al. (2006), con niños de 5 a 12 años encontraron un rápido desarrollo hasta los 10 años seguido de una meseta, con un rendimiento generalmente peor en tareas de alta carga en comparación con las de baja carga. Pozuelos et al. (2014) examinaron el desarrollo de la alerta, orientación y ejecución en niños de 6 a 12 años. Observaron trayectorias separadas para cada red de atención, con mejoras en la eficiencia de la atención ejecutiva entre los 7 y los 12 años y mejoras en la atención ejecutiva en la niñez más tardía. Además, observaron interacciones significativas entre la alerta, la orientación y la atención ejecutiva, con señales de alerta y orientación que modulan la magnitud del efecto de interferencia del flanqueador. Las relaciones entre los patrones de desarrollo de las tres redes atencionales en la edad escolar muestran que los cambios en la orientación se observaron principalmente en la precisión de las respuestas entre la niñez media y tardía, mientras que la atención ejecutiva mostró incrementos en su eficiencia entre los 7 años y edades mayores, con mejoras adicionales en la niñez tardía. En ambos experimentos se vio que había interacciones significativas entre la alerta y la orientación, así como entre cada una de estas y la red de atención ejecutiva. Las señales de alerta contribuyeron a acelerar los cambios de atención y a mejorar los procesos de orientación. En conjunto, estos estudios indican que las habilidades atencionales no solo mejoran con la edad, sino que también se vuelven más complejas y coordinadas, lo que permite una mayor eficacia en tareas cognitivas a medida que los niños avanzan hacia la niñez tardía. El objetivo de este estudio es evaluar el patrón de desarrollo normal de la atención sostenida en niños sanos de 7 a 13 años y el posible efecto del sexo en su desarrollo. En línea con los estudios previos se espera encontrar un rendimiento mejor en una tarea tipo Go/No-Go (más aciertos y menos falsas alarmas y omisiones), que mostraría el desarrollo de la atención sostenida entre los 7 y 13 años y podría servir de marcador para identificar pronóstico de trayectorias y etapas óptimas para la evaluación e intervención en trastornos de aprendizaje, con diferencias en niños y niñas. Participantes Se estudiaron 220 escolares con edades comprendidas entre los 7 y 13 años (M = 9.45, DT = 1.96) que cursaban Educación Primaria. Para la selección de los participantes se realizó un muestreo estratificado al azar en cinco colegios del Barrio Vedado en la Ciudad de la Habana (Cuba), que tiene una población aproximada de 2,500 estudiantes de primaria. Para esta población, el tamaño de muestra necesario es de 155 alumnos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error (tipo I) del 10%, calculado mediante G*Power 3 (Faul et al., 2007). Ninguno de los niños tenía un trastorno específico del aprendizaje según sus informes psicopedagógicos y todos cursaban el grado que corresponde a su edad. En la Tabla 1 se pueden ver el número de participantes por edad y sexo. Los datos recogidos fueron codificados y almacenados en el Instituto de Neurología y Neurocirugía. A cada familiar del escolar se le entregó un informe con los resultados de la evaluación. Cuestiones Éticas La participación de los estudiantes en el presente estudio fue completamente voluntaria. Se obtuvo el consentimiento informado tanto de los estudiantes como de sus padres o tutores legales antes de su inclusión en la investigación. Además, el protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Asimismo, el diseño y desarrollo del estudio se llevaron a cabo en estricta conformidad con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki para la realización de investigaciones con seres humanos, lo que garantiza el respeto a los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes en todo momento. Instrumentos Para evaluar la atención sostenida se utilizó una tarea de ejecución continua (CPT), tipo Go/No-Go, que se implementó mediante el software Neurohipot (Cruz et al., 2022) diseñado por el Instituto de Diseño de la Universidad de La Habana, teniendo en cuenta las características de los participantes y la necesidad de adaptar la tarea a sus circunstancias. La tarea consistió en presentar un total de 700 estímulos, de los cuales 70 eran dianas (representadas por la letra A de color amarillo) y 630 distractores (letras de colores diferentes). Cada estímulo se mostraba en la pantalla durante 500 milisegundos y luego se ocultaba. El tamaño del estímulo era de 400 píxeles y el color de fondo de la pantalla era negro. La tarea tuvo una duración de 12 minutos, durante los que se presentaban los estímulos de forma aleatorizada. Los participantes debían seguir la siguiente consigna: “En la pantalla aparecerá una serie de letras de diferentes colores. Cuando veas aparecer la letra A de color amarillo, debes oprimir la tecla Espacio lo más rápido que puedas”. Las respuestas analizadas fueron: respuestas correctas, omisiones, falsas alarmas, rechazos correctos y tiempo de reacción en milisegundos. Además, se calcularon los índices de sensibilidad (d’) y sesgo de respuesta (β), a partir de las tasas de aciertos y falsas alarmas, según la Teoría de Detección de Señales (Hautus et al., 2021). Ambos índices han sido habitualmente utilizados para valorar el rendimiento en tareas CPT (Huang-Pollock et al., 2012; Riccio et al., 2002), ya que en estas tareas es crucial distinguir si un bajo rendimiento se debe a una baja sensibilidad para discriminar estímulos objetivos (Go) de no objetivos (No-Go) o a un criterio de respuesta liberal o conservador del participante. Un valor de β > 1 indica un criterio conservador (evita falsas alarmas, pero corre el riesgo de perder algunas señales verdaderas) y un valor de β < 1 indica un criterio liberal (una mayor cantidad de falsas alarmas, pero también a la detección de más señales verdaderas). Procedimiento La evaluación se realizó en locales con privacidad y condiciones de silencio, en grupos de 4 a 5 niños por un mismo evaluador, en un ordenador situado a 50 cm del evaluado. Las evaluaciones se realizaron en el horario comprendido entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana, para controlar la influencia del ritmo circadiano en el rendimiento atencional (Valdez, 2019). Análisis Estadístico Se realizaron análisis de varianza, ANOVA con dos factores fijos y su interacción, para determinar el efecto del sexo y la edad sobre las probabilidades de aciertos y falsas alarmas, y tiempo de reacción. Se realizaron pruebas post hoc de Tuckey para evaluar las diferencias entre los grupos de edad. Para el tamaño del efecto se calculó el valor de η2 parcial. Los análisis se realizaron mediante SPSS 29. Se realizó un análisis de varianza de dos vías (ANOVA) para examinar los efectos de la edad y el sexo sobre las probabilidades de aciertos y falsas alarmas y los tiempos de respuesta. En la Tabla 2 se muestran los valores medios encontrados en función de la edad y el sexo. Tabla 2 Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de la tasa de aciertos y falsas alarmas y de los tiempos de respuesta en función de la edad y el sexo   Se describen a continuación los resultados para cada una de las medidas. Aciertos No se encontraron efectos estadísticamente significativos de la interacción entre la edad y el sexo sobre las probabilidades de acierto, F(6, 206) = 0.960, p = .454, η² = .027 (ver Figura 1). Se encontraron efectos estadísticamente significativos de la edad sobre la probabilidad de acierto, F(6, 206) = 10.416, p < .001, η2 = .233, pero no del sexo, F(1, 218) = 0.412, p = .522, η2 = .002. Los análisis post hoc mediante la prueba de Tukey mostraron diferencias en rendimiento únicamente entre los niños de 7 años y el resto (ver Tabla 3). Los aciertos aumentaron con la edad, alcanzando su punto más alto alrededor de los 8-12 años, lo que sugiere un desarrollo progresivo de la atención sostenida durante los primeros años de la educación primaria (ver Figura 1). La falta de diferencias estadísticamente significativas a partir de los 8 años indica que la probabilidad de aciertos se estabiliza a partir de entonces. Falsas Alarmas No se encontraron efectos estadísticamente significativos de la interacción entre la edad y el sexo sobre la probabilidad de falsas alarmas, F(6, 206) = 0.721, p = .633, η² = .021. El análisis de los efectos principales mostró efectos estadísticamente significativos de la edad sobre la probabilidad de falsas alarmas, F(6, 206) = 5.537, p < .001, η2 = .139, pero no del sexo, F(1, 218) = 2.046, p = .154, η2 = .009 (véase Figura 2). La probabilidad de falsas alarmas fue mayor a los 7 años en comparación con los de 11 años en adelante (ver Tabla 4), no existiendo diferencias significativas entre el resto de grupos de edad. Tiempo de Respuesta Tampoco se encontraron efectos estadísticamente significativos de la interacción entre la edad y el sexo sobre los tiempos de reacción, F(6, 206) = 0.617, p = .717, η² = .018 (ver Figura 3). La edad tuvo efectos estadísticamente significativos sobre el tiempo de respuesta, F(6, 213) = 21.115, p < .001, η2 = .373. Análisis post hoc mediante la prueba de Tuckey (ver Tabla 5) muestran que los tiempos de respuesta mejoran con la edad, especialmente entre los 7 y los 12 años, lo que podría reflejar un incremento en la velocidad de procesamiento cognitivo. También hubo efectos del sexo sobre los tiempos de respuesta, F(1, 218) = 15.836, p < .001, η2 parcial = .068. Los niños tardaron menos en responder que las niñas (ver Figura 3). Sensibilidad y Criterio de Respuesta Los análisis de los efectos de interacción entre edad y sexo muestran valores no estadísticamente significativos sobre la sensibilidad, F(6, 206) = 2.024, p = .064, η2 = .056, ni sobre el criterio de respuesta, F(6, 206) = 1.042, p = .399, η2 = .029. A continuación, se presentan los valores de estos índices para cada grupo etario y en función del sexo (ver Tabla 6). Efectos de la Edad Los resultados (ver Tabla 6 y Tabla 7) muestran que la sensibilidad (d’) aumenta con la edad desde los 7 años hasta los 12 años, F(6, 206) = 14.735, p < .001, η2 = .300, lo que refleja un desarrollo gradual en la habilidad para discriminar señales en esta tarea Go/No-Go (ver Figura 4). Sin embargo, a los 13 años se observa un leve descenso, lo que podría reflejar fluctuaciones asociadas con factores externos (por ejemplo, carga cognitiva, fatiga o aburrimiento). Figura 4 Valores medios de sensibilidad (d’) en función de la edad y el sexo. Mayor valor indica mejor capacidad para detectar el estímulo.   Tabla 7 Significación de las diferencias en sensibilidad (d’) en función de la edad (t de Tuckey)   **p < .01. Estos resultados son consistentes con los datos descriptivos, que muestran una disminución en las falsas alarmas y las omisiones con la edad, mientras que los aciertos aumentan. El criterio de respuesta es progresivamente más liberal cuanta más edad (ver Figura 5, Tabla 6 y Tabla 8), F(6, 206) = 11.593, p < .001, η2 = .252. Figura 5 Valores medios de criterio de respuesta (β) en función de la edad y el sexo. Menor valor indica un criterio más liberal.   Tabla 8 Significación de las diferencias en criterio de respuesta (β) en función de la edad (t de Tuckey)   **p < .01. El patrón de mejora en d’ y el cambio en β coinciden con la transición hacia una mayor eficiencia en la atención sostenida y selectiva, respaldando los hallazgos de los análisis previos. Efectos del Sexo Los valores de sensibilidad (d’) indican que ambos grupos tienen una buena capacidad para discriminar estímulos objetivo de distractores, sin diferencias significativas entre ambos, F(1, 206) = 2.219, p = .138, η2= .011 (Tabla 6). Los valores menores de 1 del criterio de respuesta (β) reflejan una tendencia general a responder de manera liberal, sin diferencias entre sexos, F(1, 206) = 0.034, p = .854, η2 = .000. Solo se encontraron diferencias en el criterio de respuesta entre niñas y niños a los 10 y los 13 años (ver Figura 5), menos liberal en los niños a los 10 años y en las niñas a los 13, pero en los dos casos implican una alteración de la tendencia general observada. Relación entre Tiempo de Respuesta, Sensibilidad y Criterio Se realizaron correlaciones bilaterales (Pearson) para analizar la relación entre la velocidad de respuesta, la sensibilidad al detectar la señal y el criterio de respuesta. Los resultados muestran que un mayor tiempo de respuesta está relacionado con una menor capacidad para discriminar la señal, r(220) = -.522, p < .001, y da lugar a un criterio de respuesta menos liberal, r(220) = .459, p < .001. El presente estudio se centró en la evaluación del desarrollo de la atención sostenida en niños de 7 a 13 años, analizando variables como respuestas correctas, omisiones, falsas alarmas y tiempos de reacción. En este contexto, se abordaron dos dominios fundamentales de la respuesta cognitiva: la exactitud y la velocidad, que, como sugiere el modelo de Posner y Petersen (1990), son esenciales en el desarrollo de la atención sostenida, un componente clave de las funciones ejecutivas. Los resultados obtenidos apuntan a una mejora significativa de la atención sostenida con la edad. Este hallazgo es consistente con los modelos de desarrollo neurocognitivo que postulan un crecimiento progresivo en la eficiencia de las redes atencionales a lo largo de la niñez (Diamond, 2013). Los niños de 7-8 años mostraron un rendimiento inferior en términos de respuestas correctas y mayor tasa de omisiones y falsas alarmas en comparación con los niños mayores, lo cual puede interpretarse como una manifestación del desarrollo atencional gradual que, según estudios previos (Hudspeth y Pribram, 1992; Pozuelos et al., 2014), sigue un patrón de maduración no lineal, como lo demuestran las diferencias en los tiempos de reacción y la exactitud a lo largo de las etapas de desarrollo. Este aspecto sugiere que más allá de los modelos psicométricos convencionales que agrupan a los niños en rangos etarios es crucial considerar las variaciones individuales en el desarrollo neurobiológico subyacente. Los resultados obtenidos al aplicar la TDS a los datos de aciertos y falsas alarmas en función de la edad refuerzan la interpretación de los hallazgos anteriores. La mejora de la capacidad para detectar la señal con la edad es coherente con la mejora general en la atención sostenida que se observa en los datos descriptivos y las pruebas de ANOVA, que muestran que los niños mayores tienen un rendimiento superior en términos de aciertos y una menor cantidad de falsas alarmas y tardan menos en responder. Además, el cambio en β hacia criterios más liberales con la edad resalta un aspecto interesante del desarrollo cognitivo: mientras los niños pequeños pueden ser más cautelosos y conservadores en sus respuestas (evitando los errores), los niños mayores parecen haber desarrollado un equilibrio entre la precisión y la rapidez en sus respuestas, son más rápidos al responder y se arriesgan más. Esto sugiere que el desarrollo de la atención sostenida no solo implica una mejora en la capacidad de percibir y procesar información, sino también una mayor madurez en la toma de decisiones y la adaptación a las demandas de la tarea. En este sentido, el modelo de redes atencionales (Posner y Rothbart, 2007, 2023) resulta útil para interpretar la no linealidad observada. Según este modelo, la atención sostenida depende de la integración de redes corticales y subcorticales que maduran de manera desigual durante la infancia y adolescencia. La observación de una discontinuidad en los procesos atencionales en edades tempranas sugiere que estos niños podrían estar en una fase crítica de transición entre diferentes etapas de maduración neural. Por otro lado, un aspecto destacado del estudio es la diferencia significativa en los tiempos de respuesta entre niños y niñas, con los niños respondiendo más rápidamente que las niñas. Este resultado podría asociarse con la propuesta de Geschwind y Galaburda (1985), quienes sugirieron que las diferencias sexuales en el procesamiento cognitivo están relacionadas con la lateralización cerebral, lo cual puede influir en la velocidad de procesamiento de información. Además, estudios como los de Efrat y Orna (2022) han señalado que las niñas tienden a mostrar una mayor precisión en tareas de atención, aunque las diferencias en velocidad podrían indicar una mayor tendencia hacia el procesamiento detallado en las niñas. El análisis basado en la TDS proporcionó una visión complementaria al desarrollo de la atención sostenida en niños y niñas. Los valores de d’ mostraron una sensibilidad alta en general, lo que indica que ambos grupos fueron capaces de discriminar correctamente entre estímulos objetivo y distractores. Sin embargo, los niños obtuvieron un d’ ligeramente más alto, lo que sugiere una mayor precisión en la detección de estímulos relevantes. Este resultado es consistente con los datos de aciertos, donde los niños mostraron una ventaja marginal en términos de cantidad de respuestas correctas. Este dato podría reflejar un desarrollo diferencial en la eficiencia de las redes neuronales asociadas con la atención selectiva y la discriminación perceptiva. Investigaciones previas sugieren que las diferencias en la sensibilidad podrían estar relacionadas con factores como la velocidad de procesamiento, las diferencias en la maduración cortical o las estrategias de respuesta utilizadas por cada sexo (Hudspeth y Pribram, 1992; Pozuelos et al., 2014). Esto refuerza la importancia de evaluar la atención desde múltiples dimensiones, no solo con medidas conductuales como los aciertos y errores, sino también con índices derivados de la TDS. El criterio de respuesta (β) indicó una tendencia general hacia una respuesta liberal, lo que significa una tendencia a asumir riesgos en la detección de la señal, que parece incrementa los aciertos, partiendo de la base de una mejor capacidad para discriminar. Este resultado también podría interpretarse en términos de diferencias en estrategias de respuesta. Mientras que los de mayor edad podrían priorizar la velocidad y asumir más riesgos, los de menor podrían enfocarse en mantener la precisión a costa de un menor número de respuestas. Estas diferencias en el criterio también pueden tener implicaciones educativas importantes. Si los más pequeños son más propensos a adoptar estrategias más conservadoras, podrían beneficiarse de intervenciones que fomenten una mayor confianza en su desempeño, especialmente en tareas que requieren respuestas rápidas. Por otro lado, los mayores podrían requerir estrategias que equilibren la rapidez con la precisión, disminuyendo aún más la incidencia de falsas alarmas. Limitaciones y Direcciones Futuras Una limitación importante de este estudio es que se llevó a cabo en una muestra de cinco colegios en el Barrio Vedado de La Habana, lo que limita la capacidad de generalizar los resultados a otras poblaciones con diferentes contextos socioculturales. A cambio, permite estudiar un tipo de población frecuentemente infrarrepresentada en los estudios, con características socioculturales particulares. Además, se excluyeron niños con trastornos específicos del aprendizaje, lo cual sería relevante para investigaciones futuras que exploren cómo estos trastornos afectan el desarrollo de la atención sostenida en diferentes etapas del desarrollo. Por otra parte, el presente estudio no evaluó la evolución de la atención sostenida a lo largo de la tarea en sus diferentes bloques, por lo que no podemos afirmar con certeza si las diferencias observadas en la atención sostenida son consistentes a lo largo de toda la ejecución o si, por el contrario, se debe a una caída general de la ejecución. La atención sostenida, como proceso, debe ser entendida como un fenómeno dinámico, por lo que la observación de su evolución durante una tarea podría ofrecer información clave sobre su verdadera naturaleza y el tiempo de concentración mantenida. En futuros estudios, sería valioso incorporar un análisis más detallado de cómo la atención sostenida fluctúa a lo largo de la tarea, lo que permitiría obtener una imagen más precisa del desarrollo de esta capacidad en función de la edad y otros factores contextuales. Finalmente, futuras investigaciones podrían centrarse en cómo los programas educativos dirigidos a mejorar la atención sostenida pueden impactar no solo el rendimiento académico, sino también el bienestar emocional de los niños a largo plazo, explorando cómo las intervenciones tempranas pueden prevenir trastornos de aprendizaje y mejorar la capacidad atencional de manera sostenida a lo largo de la vida escolar. Conclusiones El resultado más relevante de este estudio es la evolución observada en el desarrollo de la atención sostenida entre los 7 y los 13 años, lo cual tiene implicaciones tanto teóricas como prácticas. Teóricamente, estos resultados respaldan la idea de que la atención sostenida, como proceso neurocognitivo, no sigue un desarrollo lineal y que las clasificaciones etarias rígidas, frecuentemente utilizadas en evaluaciones psicométricas, pueden no reflejar adecuadamente las transiciones neurobiológicas subyacentes. Este aspecto está en consonancia con la visión de Diamond (2013), quien plantea que las funciones ejecutivas, incluida la atención, se desarrollan de manera heterogénea a lo largo del tiempo, lo que implica que los modelos educativos y las evaluaciones deben considerar variaciones individuales en el desarrollo cognitivo. Desde un punto de vista práctico, estos resultados ofrecen importantes orientaciones para la práctica educativa. Dado que la capacidad de atención sostenida mejora progresivamente con la edad, los programas curriculares deberían diseñarse de manera que se adapten a las características de atención de los niños en cada etapa del desarrollo. Para los niños más pequeños, la implementación de actividades breves y variadas resulta clave para mantener su interés y favorecer su capacidad de atención. Fomentar la confianza en sus respuestas podría mejorar su rendimiento. Además, el hallazgo sobre la diferencia en los tiempos de reacción entre niños y niñas resalta la importancia de tener en cuenta las diferencias en el diseño de actividades y tareas, promoviendo una participación equilibrada y adaptada a las características individuales. Por ejemplo, las tareas que impliquen rapidez en la respuesta podrían ajustarse para garantizar la equidad entre sexos, tal como se sugieren en estudios previos (Efrat y Orna, 2022). La marcada diferencia en la atención sostenida a los 7 años también subraya la necesidad de realizar evaluaciones regulares de la atención para identificar posibles riesgos de trastornos de aprendizaje. Las estrategias educativas deben incluir intervenciones que trabajen específicamente sobre las falsas alarmas, posiblemente mediante ejercicios de concentración, como sugieren investigaciones actuales sobre entrenamiento cognitivo (Zeidan et al., 2010). La aplicación de la TDS también tiene implicaciones para el diseño de actividades y estrategias pedagógicas. Por ejemplo, en los niños más pequeños sería beneficioso proporcionar tareas que fomenten la toma de decisiones más arriesgadas, permitiendo que desarrollen una mayor confianza en su capacidad para discriminar entre estímulos relevantes y distractores. Por otro lado, en los niños mayores las tareas podrían orientarse a mantener el equilibrio entre precisión y rapidez, favoreciendo la flexibilidad cognitiva y la capacidad para ajustar el criterio de respuesta en función de las demandas de la tarea. This study explores the development of sustained attention in children aged 7 to 13 years, a crucial cognitive skill that significantly impacts learning and academic performance. The ability to maintain focus over time is central to many cognitive tasks, and understanding its development provides valuable insights into how educational practices can be tailored to different age groups. This study is grounded in the theoretical framework of executive functions, particularly the development of sustained attention and its relationship with other cognitive processes. According to Diamond (2013), executive functions encompass cognitive skills like working memory, cognitive flexibility, and inhibitory control, all of which contribute to sustained attention. The development of these functions is supported by maturation in the prefrontal cortex, which continues through childhood and adolescence. Additionally, research suggests that gender differences in cognitive performance may emerge in childhood, with some studies indicating that boys and girls might develop executive functions at different rates or exhibit different strategies in attentional tasks (Efrat y Orna, 2022). Thus, this study not only examines age-related differences in sustained attention but also investigates the role of gender in performance. Method The study involved children from 7 to 13 years old, recruited from five schools in the Vedado neighborhood in Havana. To assess sustained attention, a Continuous Performance Task (CPT), of the Go/No-Go type, was used. This task was implemented using the Neurohipot software (Cruz et al., 2022), designed by the Design Institute of the University of Havana, taking into account the characteristics of the participants and the need to adapt the task to their circumstances. The task consisted of presenting a total of 700 stimuli, of which 70 were targets (represented by the letter A in yellow) and 630 were distractors (letters in different colours). Each stimulus was displayed on the screen for 500 milliseconds and then hidden. The stimulus size was 400 pixels and the background colour of the screen was black. The task lasted for 12 minutes, during which the stimuli were presented in a random order. The participants were instructed: “A series of letters in different colours will appear on the screen. When you see the yellow letter A, press the Space bar as quickly as possible.” The responses analysed included correct responses, omissions, false alarms, correct rejections, and reaction time in milliseconds. Additionally, sensitivity indices (d’) and response bias (β) were calculated from the hit and false alarm rates, according to Signal Detection Theory (Hautus et al., 2021). Both indices are commonly used to assess performance in CPT tasks (Huang-Pollock et al., 2012; Riccio et al., 2002) and allow to distinguish whether poor performance is due to low sensitivity in discriminating target (Go) from non-target (No-Go) stimuli, or to a liberal or conservative response criterion of the participants. Data were analyzed using statistical techniques, including ANOVA and Tuckey post-hoc analysis, to examine the effects of age and gender on the performance measures. Results Significant age-related differences were found across all measures: correct responses, omissions, false alarms, and reaction times. Younger children (7-8 years old) showed lower accuracy, higher omissions, and higher false alarms than older children. As children aged, their performance improved, with older children demonstrating higher accuracy and fewer errors. Reaction times also decreased with age, with older children responding faster than younger ones. These results support previous research indicating that sustained attention improves across childhood (Hudspeth & Pribram, 1992; Pozuelos et al., 2014). In terms of gender differences, while no significant differences were found in terms of accuracy (correct responses), significant differences were observed in reaction times. Boys responded faster than girls, a finding consistent with prior research suggesting gender differences in processing speed during cognitive tasks (Blough & Slavin, 1987; Efrat & Orna, 2022). The Signal Detection Theory (SDT) analysis revealed that sensitivity (d’) increased with age, indicating that older children were better at distinguishing between relevant stimuli and distractors. The response bias (β), which reflects response tendencies, shifted with age: younger children exhibited less liberal response strategies (fewer hits and false alarms), while older children demonstrated more flexible criteria, with a slight increase in false alarms as they became more willing to respond. Discussion The results provide clear evidence of developmental changes in sustained attention from 7 to 13 years of age. The improvement in accuracy and reduction in errors as children age is consistent with the maturation of cognitive systems, particularly the prefrontal cortex, involved in attention regulation (Diamond, 2013). The shift in response criteria (β) suggests that older children are better able to adjust their response strategies according to task demands, showing greater cognitive flexibility and faster processing speeds. The gender differences observed in reaction times suggest that boys tend to process information more quickly than girls in this task. However, no differences were found in the accuracy of responses, implying that the speed of processing might be the main factor distinguishing the two genders in this task. These results align with previous studies that have found gender differences in processing speed but no significant differences in accuracy (Blough & Slavin, 1987; Efrat & Orna, 2022). From the perspective of Signal Detection Theory, the increase in sensitivity (d’) with age suggests that children are becoming better at focusing on relevant information while filtering out distractions. Younger children’s less liberal response strategy reflects an over-reliance on caution, possibly as a result of their still-developing attention regulation skills. This tendency decreases with age, as older children show a greater willingness to engage with tasks at the risk of occasional false alarms, indicating a more balanced and flexible approach to responding. Educational Implications The findings have important implications for educational practices. Since sustained attention improves with age, educational programs should be designed to align with children’s developmental levels. Younger children, who exhibit more variability in attention performance, might benefit from shorter, more varied tasks that keep them engaged while preventing fatigue and boredom. For older children, tasks that require prolonged focus can be introduced, as their ability to maintain attention has improved. The gender differences observed in reaction times should also be considered when designing classroom activities. Boys’ faster responses could suggest that tasks involving quick decision-making may benefit from adjusting for gender differences in processing speed. On the other hand, ensuring that tasks require equal opportunities for both boys and girls to demonstrate their cognitive skills could help address potential biases in educational settings. Limitations and Future Research One limitation of the study is the sample, which was drawn from a specific geographical area and may not be representative of all children, although it provides valuable data with samples that are generally underrepresented in studies. Additionally, children with learning disorders or other cognitive conditions were not included in the sample, and exploring how these conditions affect sustained attention could be a valuable avenue for future research. Further studies could also explore interventions designed to improve sustained attention in younger children and examine their impact on academic performance in the long term. Investigating how environmental factors (e.g., classroom setting, teaching methods) influence attention development could also provide insights into how to enhance educational outcomes. Conclusions This study provides a comprehensive analysis of the development of sustained attention in children aged 7 to 13 years, highlighting significant age-related improvements in attention performance. The findings, supported by the application of Signal Detection Theory, underscore the growing sensitivity and flexibility in attentional processes as children mature. Additionally, the observed gender differences in reaction times suggest that educational strategies should consider processing speed differences between boys and girls. These results contribute to our understanding of how attention develops and offer valuable insights for designing age-appropriate educational interventions aimed at supporting sustained attention across childhood. Conflicto de Intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Para citar este artículo: Manzanero, A. L., Balmaseda, R., Pérez, M., Berisso, B., Ávarez, M. A. (2025). La atención sostenida en edad escolar: el sexo y el desarrollo cognitivo. Psicología Educativa, 31(2), 171-180. https://doi.org/10.5093/psed2025a15 Referencias |

Para citar este artûÙculo: Manzanero, A. L., Balmaseda, R., Pérez, M., Berisso, B. y Álvarez, M. Á. (2025). La atenciû°n sostenida en edad escolar: el sexo y el desarrollo cognitivo. PsicologûÙa Educativa, 31(2), 171 - 180. https://doi.org/10.5093/psed2025a15

Correspondencia: antonio.manzanero@psi.ucm.es (A. L. Manzanero).Copyright © 2026. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

e-PUB

e-PUB CrossRef

CrossRef JATS

JATS